| 所在地 | 〒738-0601 広島県広島市佐伯区湯来町大字和田112 |

|---|---|

| 電話番号 | 0829-83-0547 |

| ホームページ | http://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=j2146 |

| 加盟年 | 2018 |

2024年度活動報告

環境

活動の概要

本校は,広島市の中心部から車で約45分,雄大な西中国山地に囲まれた湯来町に所在している。湯来町は,1500年前に,傷ついた白鷺が傷を癒やしているところをみた村人により発見された「湯来温泉」と,1200年前に発見され,江戸時代には藩主浅野公の湯治場として栄えた「湯の山温泉」の2つの歴史ある温泉に加え,ホタルの飛翔の鑑賞,魚のつかみ取り,鮎釣りや神楽など,豊かな自然や伝統芸能でも知られる町である。

本校は,全校生徒13人の小規模校である。豊かな自然の中で湯来町の良さを生かした多くの体験をし,中学校に入学してくる。このように自然の豊かさを十分生かし,生徒同士はもちろん,生徒と教師,保護者や地域が連携・協働しながら教育活動を展開している。これらの教育活動の柱としている総合的な学習の時間では,「SDGsに係る課題(「平和・ヒロシマ」「ふるさと・湯来」「生き方・キャリア」)において、探究的な学習に取り組み、「その価値や良さに気づくこと」『キャリア教育との関連を図り、自己の「生き方」について考えること』「学んだことをもとに自己表現し、日常生活で活かすこと」の3つを目標に掲げ,3年間系統的な学習を行い,学びを深めている。特に本年度は令和5年度に小中連携教育研究会において作成した「湯来中学校区全体構想図」と構想図に合わせた「YUKI未来プロジェクト」(生活科・総合的な学習の時間)育てたい力の系統表の「見直しと実践」に力を注いだ。 「湯来中学校区全体構想図」では

目指す児童生徒像を「郷土を愛し、心豊かでたくましく、主体的・創造的に生きる児童生徒」とし、中学校区のすべての教職員が小中学校の9年間を見通して、同じ視点を持ち、育てたい子どもの姿を共有することで、柔軟性をもった教育活動を行うことができるようにした。また、少人数であることや美しく実り豊かな自然環境を強みとして、将来、この地域を支えてくれる子どもたちを学校教育の中で大切に育てていきたいと考えている。さらに、「YUKI未来プロジェクト」(生活科・総合的な学習の時間)育てたい力の系統表は、児童生徒に付けたい資質能力を見える化することでどの学年でどういう力をどこまでつけておくかを全教員で共有することができた。

『「主体的・対話的に学ぶ児童・生徒の育成」

~9年間で育てたい力に即した生活科・総合的な学習の時間の

授業改善を通して~』

1. はじめに

本校の学校教育目標は「公の場で通用する生徒の育成」である。この目標を達成するために総合的な学習の時間を柱として探究学習に取り組んでいる。特に本年度は令和5年度に小中連携教育研究会において作成した「湯来中学校区全体構想図」と構想図に合わせた「YUKI未来プロジェクト」(生活科・総合的な学習の時間)育てたい力の系統表を検証し、小中連携での9年間を見通した総合的な学習の時間の「見直しと実践」に力を注いだ。

2. 主な取組

(1) 継続している取組

①水内川での鮎の放流

5月中旬,水内川漁業協同組合のご協力で,鮎の放流と講義を行う。講義の内容としては,「水内川に棲んでいる魚」「川と山の関係」「漁協の仕事」等である。講義内容や放流体験の重要性はもちろんであるが,放流するときに交わす生徒のつぶやきへの水内川漁業協同組合の方の生きた答えの素晴らしさを実感する体験である。

➁水内川水質調査

水質調査・環境の調べ学習として

水内川の「データの分析と水質階級の判定」と「水内川の水質実態調査」を平成18年から継続している。今年度は,この調査も続けながら「鮎の生態と水内川の特徴を調べる」ことを通して、多様な人々と協働して考え、地域活性化に向けて多くの人たちが連携して取り組んでいることを理解し、地域社会の一員としての自覚や郷土に対する愛情を高めることができるようにすることを目標にしている。本年度の単元名は「水内川の鮎が利き鮎準グランプリを受賞した謎に迫る」に設定した。それは、令和4年度にDランクの生物(汚れた川に見られる生物)が多く発見されたが、昨年度の調査での「水質は悪化していない」という結果から、本年度は、水内川の鮎が毎年行われる「利き鮎グランプリ」で過去4度準グランプリを受賞していることから、「鮎が住むことができるにはどのような条件があるのか、鮎が住むことができる水内川の水質はどのような水質であるか」を考察することとした。

➂カヤック・シャワークライミング体験

湯来町にある地域交流センターのご協力でカヤック・シャワークライミング体験を実施している。場所は,学校から約6km西,湯来体験交流センター近くの水内川で実施した。この体験では、ライフジャケットに身をゆだねて、湯来の自然を眺めながら水内川の冷たい水につかり、全身で水内川の自然を体感できるダイナミックな体験である。保健体育の授業で行っている。

④ふるさと湯来ごはん

「ふるさと湯来ごはん」は湯来で採れた食材を使って,美味しい和食をつくり,いただくという取組みである。湯来の食材を使った献立を生徒が考え,地域の方々に材料の提供や調理補助していただきながら、昼食を作っている。献立は,中学2年生が考えたもので,食材は水内川漁協様や保護者・地域の方より提供していただいた。調理は家庭科の調理実習で,水内女性会の方々と共に2年生2名が作った。

写真は,女性会の方に鮎の内臓の処理を教えてもらいながら,鮎の唐揚げを作っている生徒達と今回の献立メニューの湯来米のごはん,水内川の鮎の唐揚げ,湯来産の野菜を使ったおひたしとみそ汁である。

(2)新たな取組

キャリア教育カリキュラムマップに基づいた総合的な学習の時間を「主体的・対話的な展開重視の単元」と「技能を獲得することを重視した単元」に分け、探究課題・目標・時数・主な内容・取組日程等を示した取組概要と9年間で育てたい力に即した単元の内容を再検討した。

小学校では探究のサイクルの中の「課題設定」に焦点を 当て、体験や資料等の出合いから様々な問いを生み出す経験を積ませていくことや「整理分析」の場面では、様々な思考ツールを繰り返し活用し、その良さを実感させることを通して、いずれは児童が自発的に活用できるようにしていきたいと考え、各学年で指導案を作成している。中学校では、社会活動とリンクした学習課題を設定し、学習した内容が実際の社会の中で具現化されるという明確なゴールを設定し、そのことで意欲をより引きだし主体的に学習を進めるとともに実社会の中で考えたことが実行されることを踏まえ、今後対話を重ねることでさらに考えが深まることにつなげていきたいと考えている。小中両校で本年度重点を置くポイントは異なるが、9年間を見通した際に、探究のサイクルを回すことができるよう、それぞれの発達段階に応じて系統立てて研究を進めていきたいと考えている。

当て、体験や資料等の出合いから様々な問いを生み出す経験を積ませていくことや「整理分析」の場面では、様々な思考ツールを繰り返し活用し、その良さを実感させることを通して、いずれは児童が自発的に活用できるようにしていきたいと考え、各学年で指導案を作成している。中学校では、社会活動とリンクした学習課題を設定し、学習した内容が実際の社会の中で具現化されるという明確なゴールを設定し、そのことで意欲をより引きだし主体的に学習を進めるとともに実社会の中で考えたことが実行されることを踏まえ、今後対話を重ねることでさらに考えが深まることにつなげていきたいと考えている。小中両校で本年度重点を置くポイントは異なるが、9年間を見通した際に、探究のサイクルを回すことができるよう、それぞれの発達段階に応じて系統立てて研究を進めていきたいと考えている。

小学校では11月に「課題設定」の場面を授業公開した。児童が自ら課題をもつためには、考えるための素材が必要となる。その素材とは、経験や体験、資料や対話が挙げられる。課題を設定できるようにするには、どのような素材を与えれば良いのか、そしてその素材から課題を生み出すために、教師がどのように意図的な働きかけをしていけば良いのかを検討し、中学校区で共有しすることにより、9年間を見通したカリキュラム及び教育活動の礎としていきたい。

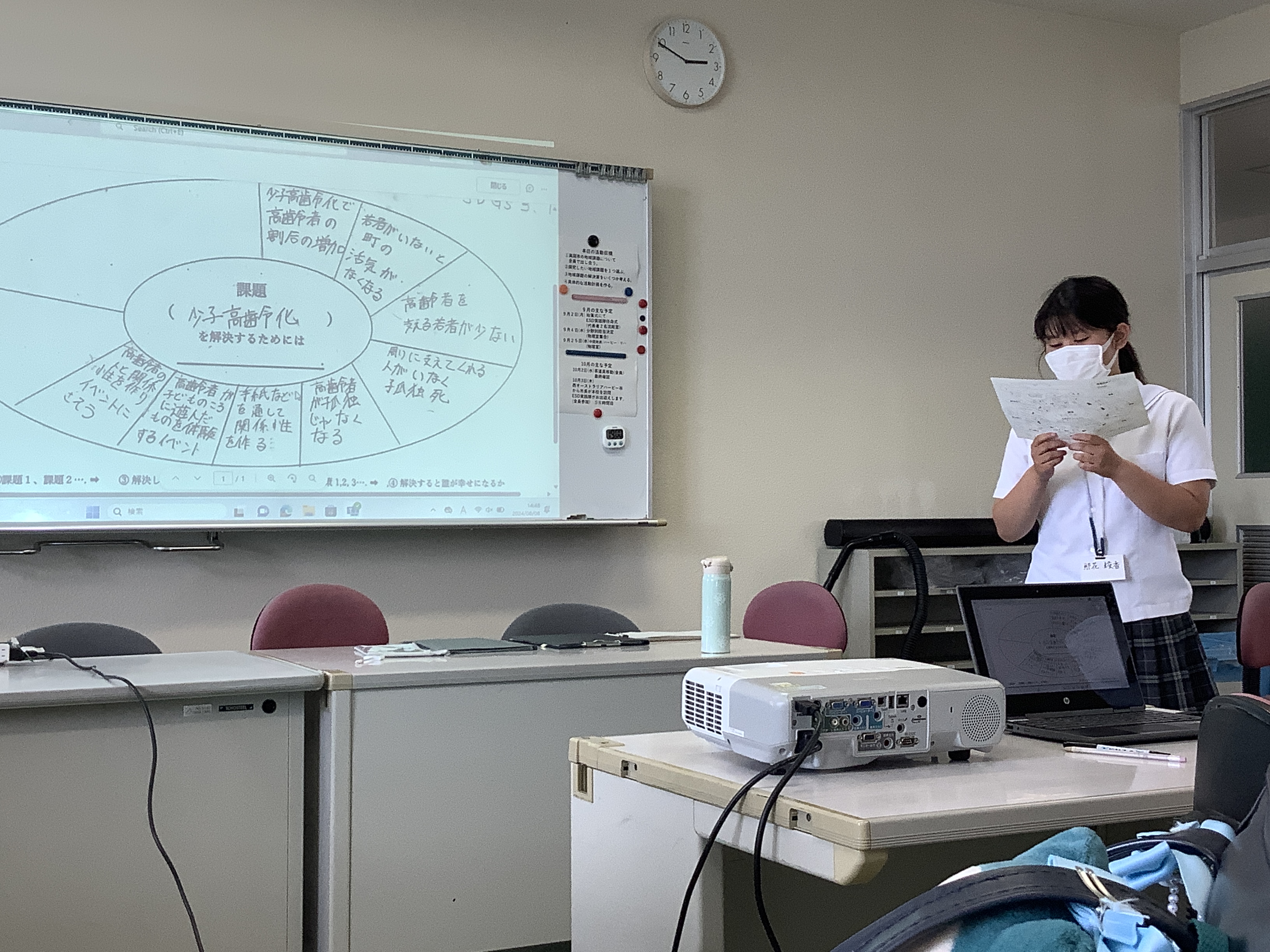

中学校では、湯来中学校区9年間 の最終の学びの姿として「活性化プレゼン大会in 湯来」を実施した。中学生が考えた2つのプランを『sugusoco 戸山・湯来 』のメンバーの方や学校運営協議会の皆様、小学校の先生や児童、保護者、地域の方々にポスターセッションで紹介した。企画・発表、共に大変好評であった。企画した内容については実現に向けて手を挙げて下さった方がおられたので現在は、その方と相談して、計画を練り直している。

の最終の学びの姿として「活性化プレゼン大会in 湯来」を実施した。中学生が考えた2つのプランを『sugusoco 戸山・湯来 』のメンバーの方や学校運営協議会の皆様、小学校の先生や児童、保護者、地域の方々にポスターセッションで紹介した。企画・発表、共に大変好評であった。企画した内容については実現に向けて手を挙げて下さった方がおられたので現在は、その方と相談して、計画を練り直している。

3. 本年度のまとめ

<成果>

・キャリア教育と結びつけたカリキュラムを構築することで、目標を明確にすることができた。

・小中9年間の環境教育を中学校区全体で情報を共有し、議論しながら全教員で授業改善を進めることができた。

・9年間の系統的な学びにより、生徒が主体的に取り組む、楽しい環境教育を実践することができた。

・学校教育の全ての活動の中で日頃から何気ない小さな気づきを大切にしながら、失敗を恐れず取り組むことで持続可能な楽しい環境教育につながっていくことがわかった。

・限りある財源の中で、色々な角度から広く活用方法を工夫し、地域の特徴を生かしながら進める事が出来た。

<課題>

・小中9年間の中での失敗できる時間を大切にしていきたい。そのためには、教育課程の編成の工夫が必要である。

・地域との連携についてはコミュニティースクール(学校運営協議会)を核とする運営にしていく。

・生徒たちにとって新たな発見があるように、課題設定を工夫することが重要で

ある。生活の中で課題に気づく感性を育成したい。

・取組を形骸化させないためにも教員の指導力を向上させる研修が必要である。

・小中学校の教員が協働できるような人間関係づくりを日頃から仕組んでいく。

4. 終わりに

湯来地域は、令和12年度に湯来地域の小中学校4校が統合され、「小中一貫教育校」が新設される予定である。湯来地域の何をどのような形で残すのかを学校内だけでなく、教育委員会や地域、保護者としっかり議論していかなければならないと考えている。生徒にとって目の前にある当たり前の豊かな自然の素晴らしさに生徒自身が気づき、自分たちの力でこの環境を大切に持続していこうという気持ちが湧くような教育をこれからも実践していきたいと思う。

来年度の活動計画

5.来年度に向けて

本年度は、1学年で「水内川の水質調査と鮎の生態について」、2・3年生は「地域活性化プランを企画・プレゼンしよう」というテーマを設定し、「sugusoco戸山・湯来」のコーディネーターである今若様とタッグを組んで授業を展開した。

学校運営協議会や地域の方々をお招きしたプレゼン大会では、2つの活性化プランを提案し、来年度からの本格的な実施を支えていただくことになっている。来年度の探究は、「自然と調和した暮らし」と地域活性化」に設定し、活動を進めていく予定である。