- いっぱんしゃだんほうじん わかやましゅたいなーがくえん

-

一般社団法人 わかやまシュタイナー学園

- Wakayama Steiner School

- 種別その他(例:認可保育所等) 地区近畿地区

- 主な活動分野文化多様性, 持続可能な生産と消費

| 所在地 | 〒649-6434 紀の川市中三谷742番地2 |

|---|---|

| 電話番号 | 0736-60-8439 |

| ホームページ | https://wakayama-sg.org/ |

| 加盟年 | - |

2024年度活動報告

生物多様性, 環境, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 持続可能な生産と消費, 食育, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)

2021年12月~2022年 12月:チャレンジ期間

2023年 8月~:キャンディデート校承認

「自分たちの手で、世界が変わる。

ー世界に向けて、主体的に働きかける人物へ」を

テーマにした主体的な学びへの取り組み

多様な個が持つ力を存分に生かすことは地球規模の課題を解決する最善の方法である。そのためには他者の尊厳や人権にも尊重できるような心身面で満ち足りた環境が必要であり、本校では教育と家庭、そして家庭集団で構成される共同社会(地域)という3方向からシュタイナーの人間観をベースとした子どもの成長・発達段階に応じた適切な環境を整えることを意識している。どの子も自分らしさを発揮し主体的に社会形成に関わっていくためには、学習成績自体を自己目的化してしまうのではなく、学習内容に対してきちんと自己との関係を築くことができる教育を目指す必要があると捉え、「自分たちの手で、世界が変わる。ー世界に向けて、主体的に働きかける人物へ」のテーマを掲げ取り組んでいる。ユネスコスクールが重点的に取り組む3つの分野を通して今年度も継続して以下の主体的な学びへの取り組みを行った。

⚫︎学校と家庭、家庭集団で構成される共同社会の3方向からの教育

ー子どもの成長発達に配慮することで周囲の世界への深い信頼を築く

⚫︎ 国際ヴァルドルフカリキュラムを採用し体系的に教育を捉える

ーユネスコスクールが重点的に取り組む3つの分野をカバー

⚫︎ Let’s DIY School!

ーないものは作ろう!自分たちの手で周囲の世界を変えていく働く大人の姿が当たり前にある環境づくり(子どものロールモデルとなる大人がいる環境)

⚫︎ 学校と家庭、家庭集団で構成される共同社会の3方向からの教育

ー子どもの成長発達に配慮することで周囲の世界への深い信頼を築く

子どもたちがインクルーシブな環境にいられること、そしてそれらを備えた大人になること。その下支えになるのは学校と家庭との連携、そして家庭集団で構成される共同社会の3方向からの教育である。子どもの教育や子育ての責任の比重があまりにも学校だけ、家庭だけに偏りすぎという現状がある中、本校では子育てや教育において学校と家庭はパートナーであり、家庭集団もまた子どもを温かく見守り時に厳しさを持って育てる共同社会の役割を担っている。多くの大人の目があることは子どもたちの成長や異変に気づきやすく、その気づきは家庭と学校にフィードバックされる。そのような環境こそ、子どもたちが周囲の世界に深い信頼を築くことができる。将来、他を信頼し協働して問題解決に取り組むための土台になる。

学ぶ環境作り:成長・発達段階に適したインクルーシブな環境と持続可能な教育の形を探る

本校は親立のオルタナティブスクールである。少子化による生徒数減少、財源と教員の確保、この3点は地方のオルタナティブ校が抱える課題であるが、少子化が今より更に進めば生徒数の確保と教育の機会の担保は国内においても今後の教育課題となるだろう。限られた財源と教員数の中で、また成長・発達段階に応じた子どもの学習に無理のない形でどのように地方での教育の機会を担保していくのか。本校は、現状の課題に対し成長段階に応じた教育実践はそのままに今年度のクラスを以下のように編成した。

初等部低学年クラス(1、2、3年生)

中学年クラス(4、5、6年生)

中等部高学年クラス(8年生単独)

⚫︎以下それぞれのクラスの取り組みと様子について

<低学年クラス>は1、2、3年生の学年の差や発達の凸凹がありながらも、同級生のような一体感のある集団となった。この時期の子どもたちは豊かな感性や想像力、健やかな身体、周囲への安心感を育むことで「学ぶ」ための土台を作る一番大切な時期である。大きな心の成長期を迎えた3年生と幼い1、2年生ゆえのトラブルもあったが、保護者会で情報共有し各家庭と学校、家庭集団で子どもの成長の様子を見守った。見守られる中で安心してぶつかる経験があることが返って子どもたちの社会性や成長を促す結果になった。

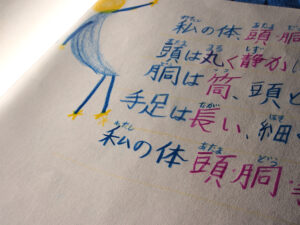

授業では子どもたちがどっぷりとその時間を味わえるように配慮し、1ヶ月毎に数の勉強と文字の勉強を繰り返した。文字の勉強では大きく内面が成長する子どもたちに、自分の中にある嘘や慢心、いわゆる心の影の部分を振り返るきっかけとなる動物寓話や自分の憧れとなる良い行いをする心の光の部分に焦点を当てる聖人伝などのたくさんのお話が語られ、文字の練習に取り組んだ。

数の勉強は具象から抽象の計算の橋渡しとなるように実際にある物を使いながらたくさん数える経験や数の質、位取り、筆算について学んだ。数は苦手な子どもも多い中、意欲的にどの子も取り組むことができた。算数は単に数を数えることや計算するツールにとどまりがちであるが、リズム遊びや詩の暗唱を通して「1」がもつ数の質(全体)、「2」がもつ数の質(ペア)など数自体がもつ質に子どもたちは出会っていく。1(全体)から部分へ分けながら数えることで、単なる計算という世界から「世界の美しさ」「私たち一人ひとりの人間の素晴らしさ」といった倫理観を自然に受けとれるように配慮している。

教員数と発達段階の関係上、<中学年クラス> の4、5、6年生は一番人数の多いクラス集団に、<高学年クラス> は8年生単独の一番人数の少ないクラス集団になった。融通が聞く小さな学校の特性を生かし、科目によっては合同授業や学年を取り出した単独授業を子どもの発達段階に合わせて柔軟に行った。

<中学年クラス>では去年度、「漢字練習」の取り組みを集中的に行い、書き順などの規則性をしっかりと身につけることを意識した。そのプロセスを経て、今年度は「数」を集中的に取り組むことにしたが、暗算が苦手な子どもたちが多く、少しでも数と仲良くなれるように指を動かして計算する「そろばん」で数に親しむことから始めることにした。初めてそろばんを触る子どもたちは、人差し指の爪の背を使ってそろばんを引くことを知らず、したことのない指の使い方に四苦八苦していたが、次第にそろばんを弾く姿、指の動かし方が様になってきた。特にこれまで計算が苦手だった子がみるみる数と仲良くなっており、どの子もそれぞれのペースで確実に力をつけてきている。桁数の大きな計算や繰り上がり繰り下がりが組み合わさった問題などもすらすら解いていてとても自信がついてきている様子が伺える。そろばんをしている時の姿勢が美しいのは思わぬ副産物で、8割以上の子どもの背筋がしっかり伸び足を揃えてそろばんを弾く姿は圧巻である。

<高学年クラス>は理解力や発達段階の差から6年生と8年生を分け、8年生単体のクラス編成をとっている。8年生は親立の学校として立ち上がった最初の学年であるため、人数が集まらず、また転校する子どももいたため現在、男女2人の本当に小さなクラスである。けれども未熟な自分と向き合う不安定な思春期の段階においては、たっぷりとした個々人のフォローが必要である。大人が子どもの複雑な感情に寄り添い内面の成長を待ってやること、時には自立を促してやることで興味関心を保持しながら、硬い殻を破りまだ見ぬ世界へと一歩足を踏み出していく。実際、人とのやり取りの中で、もやもやした自分の心の有り様をどう表現して良いのか言葉のキャッチボールが続かず葛藤している子どもたちの様子がよく見られた。

写真の特別授業や週に1回の土仕事、月1回の英語の特別授業など保護者ボランティアの力を存分に借り、担任だけでなく色々な大人が関わり、彼らの話にとにかく耳を傾けるということに取り組んだ。また滑舌よく声に力を持たせる取り組みとして、早口言葉や講談など口を動かす活動を多く取り入れた。二学期後半になるにつれて、よく声が出るようになり、学習の理解度も向上した。自学にも一人で取り組めるようになり興味関心を自分の力で保持できるようになったことに大きな内面の成長を感じる。

⚫︎ 国際ヴァルドルフカリキュラムを採用し体系的に教育を捉える

ーユネスコスクールが重点的に取り組む3つの分野をカバー

本校はルドルフ・シュタイナーの人間学を基本にしており、地方の現状に合った形で無理のないカリキュラムになるよう工夫している。シュタイナー教育で掲げている共通理念「自由への教育」は、教育によって子どもが将来「自由」になること(混沌とした正解のない時代においても情報に惑わされたり権威によらず自分を拠り所として考えることができる自立した人間となること)を目標とする。子ども自身に選択や判断を委ねる「自由な教育」とは区別し、子ども時代を真の自由へ向かっていくための“準備期間“であると考え、世界中のシュタイナー学校に共通する「国際ヴァルドルフカリキュラム」による体系的なカリキュラムを踏まえて子どもの成長・発達段階に沿った教育を行っている。

1.「本質を見極め自分で考える」発達段階に合わせたアプローチ

(こども園ほしの子)「暮らしを通して模倣する」・・・行為の背景にある考えを感じる体験

幼児期は大人の行為を模倣しながら自由な身体の動きを獲得していく。健やかな身体発達は感情、思考、全ての発達の土台となる。子どもたちは模倣することにより、その行為の背景にある考え(どうしてそのような行為をするか?)も詳細な説明が無くても行為の中から無意識に受け取っていく。コロナ禍で社会や地域社会から家庭が取り残されるような環境の変化の影響を受け、近年、模倣しない子どもたちも増えている。ほしの子では身の回りの「暮らし」にこそ模倣環境があると考え、生活リズムと手仕事に重点を置いて取り組んでいる。

昼食後、年長さんたちは卒園制作のため卓上織り機を使った織物に取り組んでいる。お昼寝から目覚めた年中年少の子どもたちが吸い寄せられるようにそれを見つめ、席について自然と手仕事が始まる。いつも全員、手仕事に熱中するので、あっという間に毛糸が無くなってしまう。新しい毛糸を作るため、お散歩の時間に、木の実や葉っぱをとってきて毛糸を染めた。先生が染め上がったかせを指に巻きつけて小さな毛糸玉を作ると、先生の側で見ていた子どもたちもやりたがる。

大人が暮らしを営む傍らで子どもがそれを真似ながらできることが増える。そうやっていずれ自立した働き手になっていく。それは私たち日本人の昔ながらの暮らしの中に息づいている光景である。やりなさいと大人が促さなくても大人の行為を無意識に模倣し身体を動かしていくことで自由な動きを獲得していくのは子ども本来がもつ力である。暮らしがある環境、そして大人の意志と行為の確かさが子どもの模倣を引き出すと考えている。

(1~3年生)「散歩」 ・・・意志と意欲を育てる

毎週末、子どもたちと近くの神社や森へ散歩に出かける時間を設けている。まだ身体が未発達の低 学年の子どもたちが、まっすぐな姿勢を保持し勉強に長時間集中すること、彼らの頭に過度に働きかけることは難しい。週末になるにつれて子どもたちは目の前のことに没頭したり、その次のことへと頭を切り替えて集中することが難しくなる。2学期当初、散歩の時間でもその様子は顕著に表れ、子どもたちはなかなか歩くことに集中できなかった。目の前にあることとは関係のないおしゃべりが始まり、気づいたら長い列になってしまう。

学年の子どもたちが、まっすぐな姿勢を保持し勉強に長時間集中すること、彼らの頭に過度に働きかけることは難しい。週末になるにつれて子どもたちは目の前のことに没頭したり、その次のことへと頭を切り替えて集中することが難しくなる。2学期当初、散歩の時間でもその様子は顕著に表れ、子どもたちはなかなか歩くことに集中できなかった。目の前にあることとは関係のないおしゃべりが始まり、気づいたら長い列になってしまう。

散歩の前に、おもむろに先生が余り布を割いて三つ編みを編み始めると子どもたちから「何してんの?」「何作ってんの?」と質問が飛び交い、先生が「紐作ってんの」と言うと「その紐で何すんの?」と子どもたち。「さぁ、何しようかなー?この紐持って森に行ったら何かに使えるかな?」との先生の問いかけに子どもたちも見よう見まねで三つ編みの紐を作り始めた。決まった手順で手を動かしたり長い紐になると足で挟んだり、自分の身体をどう上手く使うかに集中している姿があった。

森に着いたら紐で遊ぼうという楽しみを持つ子どもたちの足取りは軽く、口数少なくしっかりと歩いていく。森では先生に紐でブランコを作ってもらって乗る子、斜面を上る子、地面に埋まっているものを掘り起こそうとする子、それぞれ感覚を使った自由な遊びを楽しむことができ、「今この瞬間」に没頭することができた。我を忘れて遊ぶ子どもたちは創造的でとても意欲的である。2学期の後半には今度は自分たちでブランコを作る子も出てきた。最初は1人乗りだったのが、身体を動かしていく中で偶然アイデアが閃き、創意工夫と協力の元、2人乗りのブランコが完成した。

森に着いたら紐で遊ぼうという楽しみを持つ子どもたちの足取りは軽く、口数少なくしっかりと歩いていく。森では先生に紐でブランコを作ってもらって乗る子、斜面を上る子、地面に埋まっているものを掘り起こそうとする子、それぞれ感覚を使った自由な遊びを楽しむことができ、「今この瞬間」に没頭することができた。我を忘れて遊ぶ子どもたちは創造的でとても意欲的である。2学期の後半には今度は自分たちでブランコを作る子も出てきた。最初は1人乗りだったのが、身体を動かしていく中で偶然アイデアが閃き、創意工夫と協力の元、2人乗りのブランコが完成した。

低学年の子どもたちの意志と意欲が育つためには、大人の行為を見る経験やそれを模倣できる自由な環境と時間が必要不可欠である。そしてそれを支える体力や自由な身体機能をまだまだしっかりと培っていく必要がある。無意識に全てを吸収する発達段階だからこそ、しっかりと息を吐くような体験をすることで子どもたちの意志と意欲が育っていってほしいと考えている。また歩くことを通して、地域の水や川の流れ、標高などを体感的に会得し、4年生以上の学びである郷土学(地理・歴史)の土台とする。

(4~5年生)「動物学」「植物学」・・・人とは何か?を感じる体験

「動物学」では、一般的な動物の分類としての説明ではなく、人間と動物は本質的に何が違うのかを捉えていく。動物はそれぞれある特定の能力を際立たせ、洗練されたフォルムをしている。特徴的な動物を取り上げ、先生がまずその動物について語った。どの子も動物が大好きで、集中して話を聞いている。次に先生が描いた個々の動物を良く観察して実際に描いて子どもたちに模写をさせた。前足、羽、手を持つ動物たち・・・。子どもたちは動物の形状の細部を注意深く観察することで、「こんなふうになってたんや!」「身体のバランスが悪くなるのはなんでかな?あ、脚にもっと筋肉がついてて太いんやな~」など個々の動物の特徴とその形状の理由を改めて発見することができた。そして動物学を経て絵を描くことが本当に上手になった。

「直立歩行ができ手が自由になった人だからこそできることは何なのか?」子どもたちにはあえて問いかけることはしない。人と動物の違いを感じ取った子どもたちがそのような問いを持つのはまだ先のことである。幼児期や低学年で模倣や自由な遊びにより行為の背景を感じられる子に育っている子どもたちだからこそ、表層的な理解に留まらない本質を学び取る力が備わっている。形状を捉え、客観的に見る力は、この地球上での人間の在り方、自分自身はどのように「在る」のかという次の発達段階での問いの土台になる。

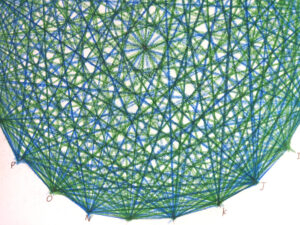

(6年生)「物理学」「幾何学」「地理」「歴史」・・・人が成すことを考える

(8年生)「化学」「地学」「栄養学」「人間学」

6年生は中学年クラスから取り出しで「物理学」「幾何学」「地理」「歴史」の単独授業を行った。高学年の学びへの入り口として、身の回りものに目を向け実際に手を動かし働きかけていく。実験や模型づくりなどに挑戦し、「なぜ?」「どうして?」への扉を開いていく。

6年生は中学年クラスから取り出しで「物理学」「幾何学」「地理」「歴史」の単独授業を行った。高学年の学びへの入り口として、身の回りものに目を向け実際に手を動かし働きかけていく。実験や模型づくりなどに挑戦し、「なぜ?」「どうして?」への扉を開いていく。

「物理学」では「音と光」というテーマを扱った。子どもたちは「どちらも目に見えなくても実際にはある」ということを実験を通して学んだ。特に光の実験でレーザーポインターの光の道を実際に見ることができた時は子どもたちの歓声が湧き上がった。

現代の科学技術の進歩は、見えないものを「ある」と信じ、思考し実験を重ねた人たちの辛抱強い努力によるものである。高学年以降の学びは、自分が見えていない世界にも想像力を馳せ、敬意を払う心を培う土台になる。またそれを礎として思考を深め自分の手で世界に働きかけていく人物になることができると本校では考えている。

8年生は「化学」「地学」「力学」「一次関数」「栄養学」「人間学」などのテーマを扱った。科目間の繋がりが感じられるような流れを意識し、子ども自身がテーマにより迫れるように配慮した。

8年生は「化学」「地学」「力学」「一次関数」「栄養学」「人間学」などのテーマを扱った。科目間の繋がりが感じられるような流れを意識し、子ども自身がテーマにより迫れるように配慮した。

例えば「地学」で地層について学習した後、紀南へ修学旅行に行き、地層の見学をした。またすさみ町にあるフェニックス褶曲を取り上げた。フェニックス褶曲は大地が固まりきる前の柔らかい状態で、強い力がかかることによってグニャっと曲げられたことがはっきり分かる地層である。実際に粘土で地層を作ってみた時の力の加わり方はどうか?という観点から「力学」へ移行し、力学(重さ)の観点から一次関数などのグラフを扱う「数学」へと展開していく。子どもたちは自ずと全ての思考には繋がりがあることを体感した。日に日に子どもたちの知的理解が進んでおり、知性が育つことで波立っていた子どもたちの内面が静まっていくのを感じている。

(1~8年生)「英語」「ドイツ語」・・・ 外側から自分を捉える体験

外国語教育において、日本では「できること」「話せること」を過度に求められがちであるが、本校での外国語教育の位置付けは「外側から自分を捉える体験をする」ということに重点を置いており、1年生から「ドイツ語」と「英語」の2つの言語の授業を取り入れている。日本語が持つのとは違う音やイントネーションに触れることで日本の民族性が無意識に感じられるようにしている。

外国語教育において、日本では「できること」「話せること」を過度に求められがちであるが、本校での外国語教育の位置付けは「外側から自分を捉える体験をする」ということに重点を置いており、1年生から「ドイツ語」と「英語」の2つの言語の授業を取り入れている。日本語が持つのとは違う音やイントネーションに触れることで日本の民族性が無意識に感じられるようにしている。

低学年のうちは外国の歌やお話に親しみ、中学年から文字やスキットの練習を始める。

中学年と高学年の英語の授業には毎月ネイティブスピーカーの講師の先生を招いて生の英語や異文化に触れた。子どもたちはどの子も特別授業の日をとても楽しみにしており英語で意欲的に話しかけようとしている。

8年生の子どもたちはオーストラリアの子どもたちと文通を始めた。去年から習い始めた文法を駆使し、自己紹介と好きなことなどを英語で書いて初めて送った手紙の返事が無事返ってきた。思春期に入り感情を表に出すことが憚られる様子が見られることが多かったが、初めて来た手紙にどの子も喜びを噛み締めている様子が窺えた。コミュニケーションはSNSで簡単に取ることができる便利なメディアがある昨今、現代っ子が文通というスローなやり取りに耐えられるのか少々不安な面もあったが、季節が逆転していることを手紙の内容から知ることができたり、字の癖やスペルミスなど手紙の内容以外のところで遠く離れたここにはいない文通相手の人となりも感じることができ、異国への興味関心がますます高まっているようである。

8年生の子どもたちはオーストラリアの子どもたちと文通を始めた。去年から習い始めた文法を駆使し、自己紹介と好きなことなどを英語で書いて初めて送った手紙の返事が無事返ってきた。思春期に入り感情を表に出すことが憚られる様子が見られることが多かったが、初めて来た手紙にどの子も喜びを噛み締めている様子が窺えた。コミュニケーションはSNSで簡単に取ることができる便利なメディアがある昨今、現代っ子が文通というスローなやり取りに耐えられるのか少々不安な面もあったが、季節が逆転していることを手紙の内容から知ることができたり、字の癖やスペルミスなど手紙の内容以外のところで遠く離れたここにはいない文通相手の人となりも感じることができ、異国への興味関心がますます高まっているようである。

大きく変化してゆく身体とそれに戸惑う複雑でアンバランスな内面を抱え、何を話して良いかわからない、自分は何者であるのか?という混沌とした発達段階を経て、自分のアイデンティティを徐々に見出してきているのを感じる。普段の英語の授業でも会話が続くようになっていたり、こんな時はどう言ったら良いのかと質問が出るようになってきておりこれからの成長が楽しみである。

2. 「感情や意志に働きかける」総合芸術アプローチ

芸術には治癒的な力や道徳的な直感力を育む力があり、本校のカリキュラムには芸術の要素が多く取り入れられている。基本的な生活のリズムに加え、知的な早期教育や英才教育のアプローチにはない心と体のバランスを意識した感情や意志に働きかける総合芸術としての教育を行っている。

(1)手の仕事(全学年)

伝統的に「女性の仕事」とされてきた裁縫や編み物、料理といった暮らしと密接した仕事はどの人にとっても自分事のはずである。本校では小学1年生から手仕事の授業を行い、自分の手を動かすことで自分を取り巻く日常の世界が変わることを体験していく。

1年生:編み物(棒針:ガーター編み)と簡易織り物・・・素材と出会う

2年生:編み物(棒針:メリアス編み、ボーダー柄)・・・糸を前後に動かして編む

3年生:編み物(棒針、かぎ針)・・・球状の物を編む、左右違った手の動かし方

<低学年全学年> 原毛草木染め・・・素材・手法を知る

6年生:縫い物(ぬいぐるみ製作)・・・立体を縫う

<中学年全学年> 縫い物(クロスステッチのブックマーク、さしこの花ふきん)・・・ピッチを合わせた手の動かし方

8年生:ミシンを使った縫い物・・・機械を自分の手のように自由に使う 平面を立体に

8年生は、自分や学校に必要な物をミシンを使って作ることに挑戦した。畑作業用や部屋着になる動きやすいズボン、教室のカーテン、自分でデザインしたよそ行きの帽子などを製作した。

最初はミシンを始める手順やスピード調整などが難しく失敗してやり直すことが多かったが、次第に慣れて上手に加減できるようになった。帽子製作は自分でイメージしたものがきちんと形になったことで子どもたちの自信が垣間見えた。

自分の作りたいものを形にする喜びがあることやそれに向かう前向きな気持ち、そして少し難しい課題と向き合う技術の習得が「働き者の手」を創る。それは手仕事の授業において低学年から共通して言えることである。

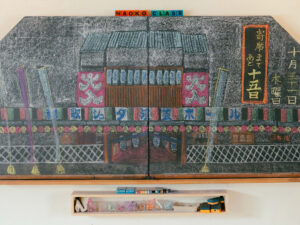

(2)演劇(4、5、6、8 年生)

中学年と高学年の合同の取り組みで「寄せ」にチャレンジした。秋の遠足に電車に乗って大阪へ足を運び本物の「寄せ」を見に行った。本校ではメディアの影響を受けやすい中学生までは、子どもがなるべくメディアに触れないよう学校と家庭でメディアの影響から子どもを守るよう心がけており、子どもたちが娯楽文化に触れるのはこの日が初めてという子どもたちばかり。初めての都会、初めての寄せ、観客と演者のライブ感のある掛け合い・・・皆、大笑いの大興奮で帰路についた。

クラスの寄せの演目には、4、5年生によるペアで演じるペア落語と6、8年生による一人で演じる講談に取り組んだ。4、5年生はペアで分担ということもあり競うように台本を覚えあっという間に空で言える子どもたちが続出した。一方、6、8年生は取りかかるのに時間がかかった。長い講談を覚えなければいけないこと、一人で舞台に立たなければならないこと、思春期特有の人から自分がどのように見られるかといった恐れ等から、なかなか練習が捗らず、寄せ発表間際まで練習が進まない子もいた。担任が叱咤激励しながら放課後練習したり、家庭でも様子を見守りながら、本番当日まで全員やりきることができた。

クラスの寄せの演目には、4、5年生によるペアで演じるペア落語と6、8年生による一人で演じる講談に取り組んだ。4、5年生はペアで分担ということもあり競うように台本を覚えあっという間に空で言える子どもたちが続出した。一方、6、8年生は取りかかるのに時間がかかった。長い講談を覚えなければいけないこと、一人で舞台に立たなければならないこと、思春期特有の人から自分がどのように見られるかといった恐れ等から、なかなか練習が捗らず、寄せ発表間際まで練習が進まない子もいた。担任が叱咤激励しながら放課後練習したり、家庭でも様子を見守りながら、本番当日まで全員やりきることができた。

本番では色々な楽器の演奏による笑点のテーマで賑やかに開幕。楽器練習だけでなく、この日のために子どもたちは着物の着付けも練習した。トリの演目は8年生の『那須与一』。あまりにも普段の寡黙な様子からは想像できない切れ味の良い生き生きとした語り口調に観客一同、見入ってしまった。

どの子も大勢の前で堂々と演じ遂げることができ、観客と共に場の空気を作るという経験をすることができた。また不安気な様子や重い雰囲気をまとっていた6、8年生たちの様子が寄せの発表以降、自信に満ち授業や友人関係にも積極的になった。身体が大きく重くなってくる思春期の子どもたちの内面はこれまでと同じようなことでも些細なことでバランスを崩してしまう。そんな子どもたちが難しいと思うことに挑戦したこと、自分の力で成し遂げ、観客から「笑い」というフィードバックをもらえたことは、良い成功体験になったようだ。人の目を気にせずリラックスして過ごせる、自分自身で安心していられるようになる、そんなインクルーシブな環境を子ども自身で獲得していくことは、思春期の子どもたちにとっての自立へ第一歩と言えるだろう。

(3)オイリュトミー(全学年)

オイリュトミーとは目に見える歌、目に見える言葉である。歌を歌う時、人は喉と言葉を使い音声で歌うが、オイリュトミーは体全身を使い歌を歌ったり言葉を話したりする。「動きの芸術」ーそれがオイリュトミーである。それは演劇の身振りやリアクション、歌っている時に自然と体が動いてしまうような時の体の使い方に共通するものがあり、ダンスとは似て非なるものである。オイリュトミーで全身を使いフォルムをしっかりと動く練習を通して、空間把握、人と呼吸を共にするというような力が磨かれていく。そのような力は子どもたちが社会で生きていく上で必要不可欠な力である。

今年度は6、8年生が音楽とオイリュトミーが融合した音楽オイリュトミーに取り組んだ。音楽オイリュトミーは、5年生までの言葉に合わせて行う言葉のオイリュトミーよりも更に高度なオイリュトミーである。音の高低で動きを変えなければならず、それには繊細で調和のとれた動きが求められる。発達段階の進んだ高学年だからこそ取り組むことができる課題であり、たった半年の練習で発表するところまで高めることができたのはこれまでの着実な下積みがあってこその結果である。

これまで何年も音楽の時間に練習していたウクレレや笛の自分たちの演奏を伴奏にし、オイリュトミーの時間で培ってきたフォルムや動きの美しさがここに来て実を結んだ形となった。子どもたちがようやくここまで育ってきたこと、同時に本校もようやくここまでの段階を経て成長してきたことに感慨深さを感じる。

その他、実施した芸術科目・・・美術、フォルメン、音楽、木工

3. 「持続可能な生産と消費を考える」土仕事

(1)稲作 <全校生徒>

田園や畑に囲まれた本校の立地を生かし、全校生徒で稲作に取り組んでいる。3、4年生が手で籾摺りをし籾つけした籾を育苗箱に撒いた。今年度も全学年で手塗りの畔づくりに励んだ。年々少しづつ手が入ることで自然農法でも手のかからない美しい水田の景色が見られるようになってきた。しかし実りを迎えた秋に近づくにつれ、猛暑の影響から病気と飢えたイノシシの被害に遭い、収穫量はわずかであった。自然の厳しさを思い知る結果となったが、それでも子どもたちが今年度も籾つけ、籾まき、畦塗り、田植え、雑草引き、収穫までのプロセスを体験できたこと、保護者や幼稚園の子どもたちも参加し皆で一丸となって協働できたことは地域社会との繋がりが希薄化している昨今子どもたちにとってかけがえのない経験であったと思う。

稲作文化の背景には手間暇をかけ育て実りに感謝し美味しくいただく、後始末も綺麗に余す所なく全て利用するといういかにも日本らしい温厚で平和的な考えがある。戦後、簡単に食べられるパン食化が進み、大量生産、大量消費の生活の中で、日本人らしい心や文化、技術は影をひそめ日本の食糧自給率自体も30%台に突入した。自給自足という観点だけではなく、物を大切にすること、生物多様性、文化の保全という側面からも日本の子どもたちが稲作に取り組むこと、そして大人がその機会と環境を用意することはとても意義深いことである。本校の寄付の返礼品を賄う収穫量はなかったが、幸い豊作であった昨年度の古米で十分今年度の給食を賄うことができた。

(2)耕作放棄地の利用 <4、5、6、8年生>

高齢化が進み技術の伝承や継承が途絶えつつある林業、農業。本校周辺にも使われていない山や田畑が多くあり、それらをお借りして野菜づくりにチャレンジした。しかし、麦畑も畑もやはりイノシシの被害に遭い収穫には至らなかった。夏以降、イノシシは人気のない夜中に家族でやってきて田んぼ、畑、田んぼグラウンドまで掘りかえし大暴れを繰り返した。

イノシシとどう共存していくか?「イノシシが掘り返すところは水の滞りがあって水の巡りが悪いところ。イノシシは潜在的にそのことを私たちに教えてくれている」と自然農の畑の先生のアドバイスをいただいた。水の滞りを解消するにはイノシシが掘り返したところに溝を切って竹を入れる竹暗渠を作る必要があるということで中学年と高学年で田んぼグラウンドの竹暗渠づくりに取り組んだ。体力、知力がついてきた子どもたち。それぞれに求められる行動がよくわかっているため、手早く正確で美しい。そして大変な作業でもやり遂げる強い心、共に力を合わせられるハーモニックな心を持った子どもたちに成長していることに頼もしさを感じた。

同時に、裏山の竹林の整備も始めた。裏山の持ち主の方が使っていない裏山を子どもの遊び場として使ってくださいとおっしゃっていただき、早速整備に取り掛かった。数年前、和歌山で猛威を振るった台風の影響が山の其処此処に残っており、整備を始めた当初は倒れた大木だらけであった。お父さんたちにもチェーンソーで倒れた木を切るのを手伝ってもらい、丸太や枯れた竹をとにかく田んぼや畑に持ち込む作業を続けている。田んぼグラウンドの竹暗渠はもちろん竹林から運び出した枯れた竹を使った。本校周辺の田畑は排水が悪いため粘土質で硬く作物を作るのに適していない。竹は排水、抗菌作用に優れ、土壌改良成分として長く田畑の土壌にとどまってくれる。物を買わずにその土地にあるものを利用し再生していくことが地質の改良に役立ち、健やかになった大地が大きな循環を生み出してくれる。今はまだその種まきの段階。子どもたちがそのことに気づくのはもう少し後になりそうである。

同時に、裏山の竹林の整備も始めた。裏山の持ち主の方が使っていない裏山を子どもの遊び場として使ってくださいとおっしゃっていただき、早速整備に取り掛かった。数年前、和歌山で猛威を振るった台風の影響が山の其処此処に残っており、整備を始めた当初は倒れた大木だらけであった。お父さんたちにもチェーンソーで倒れた木を切るのを手伝ってもらい、丸太や枯れた竹をとにかく田んぼや畑に持ち込む作業を続けている。田んぼグラウンドの竹暗渠はもちろん竹林から運び出した枯れた竹を使った。本校周辺の田畑は排水が悪いため粘土質で硬く作物を作るのに適していない。竹は排水、抗菌作用に優れ、土壌改良成分として長く田畑の土壌にとどまってくれる。物を買わずにその土地にあるものを利用し再生していくことが地質の改良に役立ち、健やかになった大地が大きな循環を生み出してくれる。今はまだその種まきの段階。子どもたちがそのことに気づくのはもう少し後になりそうである。

森が片付くにつれ、なんとも素敵な子どもの遊び場に変わりつつある。休み時間、小学生たちは早速、秘密基地づくりに励み、森の片付けにも意欲的で嬉々として取り組んでいる様子が伺える。また森の中にもイノシシの痕跡があり、人間が住むところと獣が住むところの棲み分けが森の整備をすることによって成されるのではないかと考えている。

その他・・・ミツバチのための花壇植栽

⚫︎ Let’s DIY School!

ーないものは作ろう!自分たちの手で周囲の世界を変えていく働く大人の姿が当たり前にある環境づくり(子どものロールモデルとなる大人がいる環境)

依然として少子化や核家族が抱える子育ての孤立化は早急に解決すべき国内の重大なテーマになっており、その問題を置いてESD実践は不可能である。他人事にして解決を先延ばしにするのではなく、親子クラス、幼稚部設立運営など保護者自身が自分事として捉え直し主体的に本校の運営に携われていることは本校の強みである。本校の始まりは子育てと教育が抱える現状の課題に対し、一市民の集まりが見出した解決策の糸口の一つの形である。この主体性を持った本校の運営スタイルは、一人一人が主体性を持って動く大人の市民性をも育んでいる。そのようなモデルと景色が子どもの目の前に広がっていることこそが、子どもの主体性を培うだけではなく、世界への信頼感を持って子どもが一歩踏み出す勇気を与えているのだということを実感している。

増えていく子どもを取り巻く大人の目・繋がっていくネットワーク

1. 放課後茶道クラブ

本校では体力、集中力がついてくる4年生以降、学校生活に支障がないと判断された子どもは担任の許可の下、習い事をしても良いことになっている。また4年生以降の子どもたちにとって見知った顔ばかりの親や先生、家庭集団で構成される閉ざされた小さな社会から、少しずつ外に出て自分を試す経験をすることも必要になってくる。体力、気力を持て余し、外へ外へと徐々に興味関心が高まっている子どもたちにできることはなんだろう? 考えた末、お茶の師範をされている保護者のお母様にお願いして、4年生以上の子どもたちのための放課後茶道クラブが発足した。

本校では体力、集中力がついてくる4年生以降、学校生活に支障がないと判断された子どもは担任の許可の下、習い事をしても良いことになっている。また4年生以降の子どもたちにとって見知った顔ばかりの親や先生、家庭集団で構成される閉ざされた小さな社会から、少しずつ外に出て自分を試す経験をすることも必要になってくる。体力、気力を持て余し、外へ外へと徐々に興味関心が高まっている子どもたちにできることはなんだろう? 考えた末、お茶の師範をされている保護者のお母様にお願いして、4年生以上の子どもたちのための放課後茶道クラブが発足した。

お茶の先生方からは「どの子も真面目で礼儀正しく、言われたことをきちんとできる。大体の子が一回で動きを覚えてしまうので、とても驚いている。」とおっしゃっていただいている。子どもたちも季節ごとに変わるお茶室の様子やお茶菓子に目を輝かせ、お作法にも随分と慣れてきた。新しいお作法を習った日はお家で家族に披露し自主練習する子もいるほどで、茶道クラブの日を楽しみにしている様子が伺える。また落語の発表で着物の着付けができるようになった子もおり、足の運びや所作などの練習にもなることから放課後、自分で着物に着替えて茶道に臨んでいる。自分で着付けられない子どもたちも着付けられる子に手伝ってもらったり教えてもらったりして自分で技術を獲得しようとしている様子が見られる。着物姿でお茶席に背筋をぴんと伸ばして座る子どもたちの姿は本当に初々しくて可愛らしい。

お茶の先生方からは「どの子も真面目で礼儀正しく、言われたことをきちんとできる。大体の子が一回で動きを覚えてしまうので、とても驚いている。」とおっしゃっていただいている。子どもたちも季節ごとに変わるお茶室の様子やお茶菓子に目を輝かせ、お作法にも随分と慣れてきた。新しいお作法を習った日はお家で家族に披露し自主練習する子もいるほどで、茶道クラブの日を楽しみにしている様子が伺える。また落語の発表で着物の着付けができるようになった子もおり、足の運びや所作などの練習にもなることから放課後、自分で着物に着替えて茶道に臨んでいる。自分で着付けられない子どもたちも着付けられる子に手伝ってもらったり教えてもらったりして自分で技術を獲得しようとしている様子が見られる。着物姿でお茶席に背筋をぴんと伸ばして座る子どもたちの姿は本当に初々しくて可愛らしい。

2. 地域の伝統文化を担う

今年度、初めて地域の方から秋祭りのお稚児行列参加のお誘いを受けた。高齢化により毎年の地域の草刈りにお父さんたちが参加協力してくれいる。そのおかげで地域の方達との交流や信頼関係が徐々に育まれていっており、本校の子どもたちもいつも温かく見守り声をかけてくださっている。そんな中、今年度の秋祭りでは残念ながら中学年児童による子ども神輿行事の縮小開催となった旨のお知らせを受け、地域にある学校として何かできることはないかと地区長さんや氏子総代さん、神主さんと話し合う機会を設けた。

高齢化と少子化、核家族化が進み、日本のあらゆる地域で日本人が大切にしてきた風習や文化が無くなろうとしている。それは本校周辺の地域においても同様で、子ども神輿はその地域と神社で昔から行われてきた地域の風習である。この地域で育った大人は子ども神輿を経て大きくなり、またその楽しかった想いを胸に次世代に繋いでいく。けれど、それらが無くなろうとしている。それはそこで育ってきた地域の方々の楽しかった思い出や大切にしたい世界観までもが無くなってしまう辛い体験なのだということ、その温かな思い出や心踊る体験が今の自分の支えになっており、是非今の子どもたちにも繋いでいきたいという熱い想いをお話を聞く中で痛感した。

また子どもを持つ保護者としても、社会との出会いや家族以外の地域の輪の中に子どもを入れてもらえる温かな繋がりがあること、自分が体験した全く同じではないけれど似たような伝統的な風習が今の自分を支えていることに深く共感した。そのような風習に我が子を触れさせてやることは地域社会が無くなりつつある昨今、なかなか叶わない。

信頼関係に支えられたコミュニティと大人の手がある、小さくても毎年入学してくる子どもがいる学校だからこそ、この伝統文化を担っていくことができるのではないかと考え、中学年担任とクラスに呼びかけ、子ども神輿を担いで地元の神社まで練り歩くことを提案した。地元の人の想いや当日の動きなども考慮した方が良いと区長さんに助言をいただき、地元の方とも話し合いの場を設定していただいた。

地元の方にとってとても大切な行事を他所の名前も知らない小さな学校に任せることは複雑な心境だったと思うが、この行事を担っていきたいという想いは同じであること、本校の活動についても説明した。皆さん関心を持って熱心に耳を傾けてくださり、本校の活動記録を持ち帰り紹介してくださるとおっしゃってくださった方、区長さんを始めもっと本校のことを知ってもらいたいとのお声もいただいた。

話し合いを経て、当日の大人の人員や子どもが担げる距離、そして本校の子どもたちが地域のお手伝いではなく自分事としてこの行事に参加し担っていくことを考慮すると、本校からの子ども神輿が良いだろうと、大切な子ども神輿の出発を任せていただくという温かなご配慮も頂戴した。

秋祭り当日、子どもたちは法被に袖を通し、学校に突如現れた子ども神輿を前にハレの日の空気を存分に味わっているようだった。大人たちに励まされる中、重い子ども神輿を担ぎ急な坂を越えて神社までやってきた子どもたちの表情はどの子も晴れやかで、その後、神社での玉串法典や餅まきにまで参加させていただいた。学園に到着すると、神主さんから「頑張ったね!」のお菓子のお気持ちまでいただき、子どもを大切に想ってくださっていること、信頼して地域の輪の中に入れてくださったことに感謝の想いが溢れた。

子どもたちは家で早速、お菓子やおもち、もちなげの景品を広げ、「お神輿重かったけど、秋祭り、楽しかった!」と赤い頬でニコニコ話す姿を見ることができ、本当に実現して良かったと感じた。

創立した当初はオルタナティブスクールという言葉も浸透しておらず、なかなか世間から本校の理解を得られることは少なかった。今年度、創立10年目を迎え、地元の方や周辺の方々に信頼と理解を得られるようになったことは本当に嬉しいことである。そして今回のことを経て、同じ世界観を持って子どもを見守ってくださる大人の目が本校のすぐそばの世界にもあるということに心強さを感じた。その後も「寄せ」の発表に地元の方を招待し、大変喜んでいただいた。今後も地元と本校がより深く関わっていける機会、子どもたちが子どもらしくいられる環境を創っていきたいと考えている。

その他の活動・・・畑部、収穫祭、地域の草刈り、放課後ワークショップ、お給食部、金曜日のお片付け、放課後の森の整備、エミーピクラーアプローチ講座(0歳からの乳児の発達と乳児に適した環境づくり)、未就園児を持つ親子の居場所づくりと勉強会、シュタイナー治療教育基礎講座(該当年齢の特性のある子どもの見方を学ぶ)

来年度の活動計画

来年度の活動計画

《持続可能な生産・消費》

○ミツバチと手仕事

世界ミツバチの日 / 5月20日(火)に、ミツバチのための花を植える。12月にミツロウろうそくを作る。※2024年度より継続

○給食の自給自足・耕作放棄地の活用

米作り/麦作りを継続。在来種の野菜や、手仕事の素材となる和綿・藍などを栽培する。

放棄されている森の整備・遊び場づくり、

《文化多様性・異文化理解》

○手話の学び

手話講師の方をお招きし、特別授業を行う。単発の体験にとどまらせず、日々の授業の中で継続的に練習。手話言語国際デー / 9月23日(火)に学びの成果をまとめ、披露する。(4年生以上)

《各クラスの取り組み》

○全学年共通

・オイリュトミー・・・音楽やことばに合わせ、調和的な動きをや他者との協働を学ぶ。学外のオイリュトミストを呼んで学内鑑賞会を開催。

・外国語(ドイツ語/英語)・・・言語の学びを通して、他国の文化を知る。留学生やネイティブのゲスト講師を迎え、多言語で交流する。

○低学年クラス(1~3年)・・・「世界に対する信頼を育む」

・手仕事・・・羊毛・綿などの素材と出会う。編み物を中心に、生活に必要なものをつくる。

・お散歩・・・季節を楽しむ。手仕事の素材となるものを集める。歩くことを通して、地域の水や川の流れ、標高などを体感的に会得し、4年生以上の学びである郷土学(地理・歴史)の土台とする。

○中学年クラス(4~6年)・・・「衣・食・住にまつわる手の仕事を中心に、自らの手で世界へ働きかける」

・家づくり・・・自分の手で覆い(安心・安全)をつくる体験。素材は土に還るもの・身近にあるものを使用する。

・繊維の学び・・・お蚕さんを育て、糸を取る。和綿を栽培し、糸を紡ぐ。

・『古代オリンピック競技会』・・・古代オリンピックを模した競技会(※)に参加し、古代ギリシアの学びを深める。※他校と共同で開催される。

・そろばんの取り組みの継続 3級を継続して取り組む

・コミュニケーションについての学び(6年生)

○高学年クラス(7、9年)・・・「身近な世界から一歩踏み出し、外の世界に目を向ける」「これまでの体験的な学びを土台として、抽象的な思考力を育む」

・地球学・・・自然科学の観点から地球に関することを包括的に学び、地球規模の課題について問いを立てる。抽象的課題に対し、自分たちにできる具体的な一歩を見出す。紀南へ修学旅行に行き、実際に地層や鉱物関係の地学を学ぶ。

・日本史(江戸時代)・・・郷土史(和歌山県・紀伊国)・地理の学びとしても扱い、校外学習を積極的に行う。

・世界史・・・歴史を通して他国の文化や価値観に触れる。

《教員の取り組み》

・ESDカレンダーの作成

・ユネスコスクールの報告会やフォーラムに参加し、他校の取り組みを学ぶ

・ヴァルドルフ「教師の集い」(8月開催)に参加し、研鑽を積む

《保護者・運営の取り組み》

・「ユネスコスクールだより」を創刊