| 所在地 | 〒441-1423 愛知県新城市作手高里字縄手上32番地 |

|---|---|

| 電話番号 | 0536-38-1555 |

| ホームページ | https://www.city.shinshiro.lg.jp/edu/tsukude-el/ |

| 加盟年 | 2015 |

2024年度活動報告

福祉, 持続可能な生産と消費

(1) 高齢者疑似体験(1年生)

手袋をはめ紙やスプーンをつかむ、ゴーグルをはめて字を読む、ヘッドホンをして話を聞くなど の高齢者疑似体験を行った。「手先がうまく使えない」「見える範囲が狭い」「音や声が聞こえにくい」と、高齢者の方の不自由さに気づいた。歳をとると、できていたことができなくなることもあると知り、お年寄りの方と過ごすときは、相手の立場に立って気を配り、「優しくしたい」「ゆっくり短くはっきり話したい」という思いをもつことができた。

の高齢者疑似体験を行った。「手先がうまく使えない」「見える範囲が狭い」「音や声が聞こえにくい」と、高齢者の方の不自由さに気づいた。歳をとると、できていたことができなくなることもあると知り、お年寄りの方と過ごすときは、相手の立場に立って気を配り、「優しくしたい」「ゆっくり短くはっきり話したい」という思いをもつことができた。

(2) ガイドヘルプ体験(2年生)

アイマスクをして視界を閉ざすと、普段過ごしている廊下やメディアセンターを歩くことにも不安を感じた子どもたち。アイマスクをした子は廊下を歩く時に「ここがどこなのかわからないし、前に壁がないか心配だった」と

感想を書いた。ガイドヘルプをした子どもは、「学校の中で大変だったのは土間の段差です」と白杖を持つ子どもが段差を確かめながら上がることを助けるのに苦労していた。目の不自由な人の気持ちを感じたり、ガイドヘルプの大変さに気づいたりする経験ができた。また、「ガイドヘルプをする時は、大きな声で説明するとよいことがわかりました」と、声の大きさを褒められた子どもは感想を話した。時計の針で物の位置を教える方法を知った子どもは、「カフェの店員さんになった時には使ってみたいです」と意気込みを話した。牛乳パックや缶ジュースなど、日用品に目の不自由な方が安心して暮らすための工夫があることも学び「他の物にもついているか探してみたいです」と関心をよせる姿も見られた。

(3) 車いす体験(3年生)

車いすの介助について教えていただいたあと、車いすを利用して、段差やスロープを乗り越えたり、多目的トイレを利用したりする体験を行った。また、屋外に出て車いすを動かしてみることで、車いすで生活することの大変さ

を体験した。安心して乗ってもらうためには、ゆっくり丁寧に押すことに加え、「助けが必要ですか」「押しますよ」「傾けますね」など、声かけが大切だという気づきがあった。「車いすの人を見かけたら声をけたい」と今後の社会生活につながる思いを多くの子どもがもつことができた。

(4) 盲導犬体験(4年生)

盲導犬が視覚障害者にとって大切な存在であることや、盲導犬を見つけても、「声をかけない」「触らな い」「おやつや餌をあげない」という注意事項を教えていただいた。その後、ユーザーと盲導犬が歩行する様子を見学した。子どもたちにも、ユーザーと盲導犬がお互いに信頼し合っていることが伝わってきたようだった。質疑応答の中では、「盲導犬とは家の中でも一緒に生活しているのですか」とか、「どうやって盲導犬と出会ったのですか」などの質問があった。最後には盲導犬を間近で見せてもらったり、触れ合ったりすることで、盲導犬を身近に感じるとともに、福祉についての視野を広げることができる機会となった。

い」「おやつや餌をあげない」という注意事項を教えていただいた。その後、ユーザーと盲導犬が歩行する様子を見学した。子どもたちにも、ユーザーと盲導犬がお互いに信頼し合っていることが伝わってきたようだった。質疑応答の中では、「盲導犬とは家の中でも一緒に生活しているのですか」とか、「どうやって盲導犬と出会ったのですか」などの質問があった。最後には盲導犬を間近で見せてもらったり、触れ合ったりすることで、盲導犬を身近に感じるとともに、福祉についての視野を広げることができる機会となった。

(5)手話体験(5年生)

2歳の頃に病気で聴力を失ってしまった講師の加瀬川さんの話を聞き、耳の不自由な方が、生活する中で困難と感じていることは何かや、実際のコミュニケーションの取り方を教えていただいた。また、聴覚障害をもつ方のためのオリンピックである「デフリンピック」について紹介していただくと、初めて知った子どもが多く、関心を高めた。「こんにちは」「ありがとう」等の日常的な挨拶や自分の名前を手話で伝える方法を覚えたり、物や動物をジェスチャーで当ててもらうゲームをしたりと、手話等を使って伝える体験活動を通し、手話でコミュニケーションを図る面白さを感じた。子どもたちは、口話、空書き、筆談、ジェスチャー、手話と、自分たちにでも、耳の不自由な方とコミュニケーションをとる方法が多くあることを知った。そして、「耳の不自由な方がいたら、学んだ手話で挨拶をしたい」「困っていたら、筆談等の方法で話したり、助けたりしたい」という感想を多くもった。手話体験を通じて学んだことを生かしたり、誰かの役に立ちたいという温かい思いを育んだりすることができた。

2歳の頃に病気で聴力を失ってしまった講師の加瀬川さんの話を聞き、耳の不自由な方が、生活する中で困難と感じていることは何かや、実際のコミュニケーションの取り方を教えていただいた。また、聴覚障害をもつ方のためのオリンピックである「デフリンピック」について紹介していただくと、初めて知った子どもが多く、関心を高めた。「こんにちは」「ありがとう」等の日常的な挨拶や自分の名前を手話で伝える方法を覚えたり、物や動物をジェスチャーで当ててもらうゲームをしたりと、手話等を使って伝える体験活動を通し、手話でコミュニケーションを図る面白さを感じた。子どもたちは、口話、空書き、筆談、ジェスチャー、手話と、自分たちにでも、耳の不自由な方とコミュニケーションをとる方法が多くあることを知った。そして、「耳の不自由な方がいたら、学んだ手話で挨拶をしたい」「困っていたら、筆談等の方法で話したり、助けたりしたい」という感想を多くもった。手話体験を通じて学んだことを生かしたり、誰かの役に立ちたいという温かい思いを育んだりすることができた。

(6)点字体験(6年生)

点字の読み方や打ち方を教わり、苦労しながらも実際に自分の名前などを点字で表す貴重な体験をすることができた。身の回りにはたくさん点字が使われていることを教えていただき、来週の修学旅行で探そうと言ったり、今日家に帰ったら探してみようとしたりと、興味をもった児童もいた。「これからは目が不自由な人を助けたい」「障がいのある人のために行動している人がたくさんいると知りました。」など、福祉について、様々な視点に立って考えることができた機会となった。

点字の読み方や打ち方を教わり、苦労しながらも実際に自分の名前などを点字で表す貴重な体験をすることができた。身の回りにはたくさん点字が使われていることを教えていただき、来週の修学旅行で探そうと言ったり、今日家に帰ったら探してみようとしたりと、興味をもった児童もいた。「これからは目が不自由な人を助けたい」「障がいのある人のために行動している人がたくさんいると知りました。」など、福祉について、様々な視点に立って考えることができた機会となった。

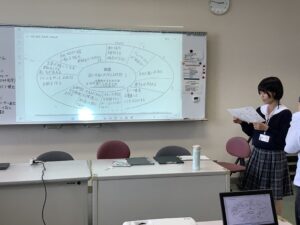

<作手の仕事人や魅力を発信>

5年生は、「スクープ作手の仕事人 ~来て見て感じる 作手のみりょく~」をテーマに、作手で働く方を応援したい、そして作手のよさを他地区・他市に発信し、作手をもっと知ってほしい、作手に足を運んでほしいという思いをもって活動に取り組んだ。作手地区にある工務店から提供していただいたかんなくずを使ったポンポン作りの体験ブースコーナーを開いたり、カラー画用紙を使って作手の仕事人を複数紹介した文書を掲示したりと、自分たちの考えた発信活動を安城市で行ってきた。活動を通して関わった地域の方たちの心の温かさや、作手の活性化を願い作手で働く方たちの熱い思いに触れたことで、児童の主体的な学びの継続や作手愛を育むことにつながった。

<生活科で「作手のおすすめスポット」発見!>

2年生は、授業や校外学習を通して自分たちの住む作手のよさを発見し、学校のみんなに伝えようと取り組んだ。「鳴沢の滝」をはじめ、カフェやジェラート工房、牧場、野菜栽培のハウスなどを実際に訪問した。実際に滝や牛などを見ることで子どもたちは大きな感動を得た。子どもたちは実際に触れ合いながら牛を間近に見て、画用紙に表情豊かな牛の絵を描くことができた。また、訪問先では、地域のふるさと先生方が、子どもたちにわかりやすく、丁寧なお話を聞かせてくださることで、子どもたちは目を輝かせながら話を聞き、ふり返りの作文の中に、新しく覚えた知識を書くことができた。校外学習の後には、廊下に掲示してある子どもたち手作りの大型地図に、写真やコメントを載せて学習の記録を残した。子どもたちはそれを見て、ふるさとの自慢を増やし、確かめた。

<成果>

毎年継続して福祉体験教室を実施し、6年間の積み重ねにより、障害について理解を深め、できることからやってみようと思う気持ちが年々育っている。

1年生は生活科で地域との関わりとしてデイサービス虹の郷へ訪問させていただいた。子どもたちはお年寄りとの交流をとても楽しみにしており、これまでにすでに2回訪問させていただいた。1回目は「あいさつ大作戦!」で、名前と好きなものを発表した。2回目は「お年寄りのためにクリスマス会を開こう!」で、お年寄りと交流する際に福祉体験教室で学んだことを生かし、大きな声でしっかりと発表することができた。それぞれの場所で、仕事を見学させていただいたり、質問をさせていただいたりすることで、子どもたちは自分の住む地域にどのような施設があるのかを知り、「もっと知りたい」と感想を述べるようになった。地域の方のあたたかさにも触れ、作手のよさを再認識する機会となった。

今年度もこのような活動を継続的に行うことで、思いやりの心を養うとともに、地域の一員としての自覚、地域ボランティアへの意識向上、そして地域へ元気を伝える担い手として成長する子どもの姿がみられた。そしてさらに来年度以降も是非継続していきたい。

来年度の活動計画

<学びの場としての地域活動>

<ふるさと先生との活動>

<コミュニティスクールとしての協働活動>

<福祉体験教室>

<ふるさと作手の歴史ガイド活動>

低学年では幅広い年代との交流および生活科と関連付け、地域に育まれていることを意識した地域探検、中学年では水生生物調査など地域の自然に目を向けつつ、地域の方の働く姿や特色ある地域産業の学習、高学年では地域の活性化・村おこしに取り組むことを軸に地域の歴史を学び、歴史ガイドボランティアをはじめとした地域発展に貢献する活動を行っていこうと考えている。