| 所在地 | 〒390-0871 長野県松本市桐一丁目3番1号 |

|---|---|

| 電話番号 | 0263-37-2216 |

| ホームページ | https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/matsu-sho/ |

| 加盟年 | 2018 |

2024年度活動報告

生物多様性, 減災・防災, 環境, 食育

本校は、「心身ともにたくましく心豊かな真の地球市民の育成と、国際的・地球的視野から崇高な生命と地球を保全し、社会と人類の幸福に貢献することのできる児童の発達に寄与すること」をねらいとして、活動を行っている。

1.“防災・食育”の観点に係わる学習

災害が起こったときに命を守るためにはどんな備えが必要なのだろうと考えた子どもたちの姿があった。4学年では、総合的な学習の時間に調べ学習を進めていくなかで、「自分たちの想像だけでは分からないことがたくさんある、実際に被害にあった人たちの声を聞きたい」と信州大学が作成した「災害デジタルアーカイブ映像」を一人一人が視聴した。被害にあった人たちの声を聞いて、避難所での寝泊まりやトイレの大変さを強く感じた子どもたちは、「避難所で生活をするには何が必要だろうか」という疑問を持った。そこで、実際に学校に泊まり、避難所生活について個々にもっていた疑問を追究した。避難所体験では、防災食をつくる、バケツに水を汲みトイレを流してみる、自分のつくった防災グッズを使用して泊まってみる、夜の避難所の様子を記録する等の体験を通して「よりよい選択ができることが命を守る」ことに繋がると考え、災害時こそ使えるものを取捨選択して自分を守らなくてはいけないことに気が付いた。特に食事に関しては残された食べ物や調理道具を組み合わせ、健康を維持できるバランスのよい食事を自分で作ることが大切だと考え、栄養バランスガイドをもとにパッククッキングにチャレンジしたり、どんな状況でパッククッキングが活用できそうかを考えたりした。また、これまでの学習を地域防災報告会において発表した。誰かに伝えるという経験を通して、「たくさんの人たちに自分たちが考えたことを伝えたい。そうすれば、災害にあったとき、自分1人でも役立つし、知らない人とでも協力できる」と、自助、共助の意識をさらに高めていこうとする姿が見られた。

2.“暮らす”の観点に係わる学習

松本小にある畑を使って様々な野菜を育てる学習では、野菜につく虫、鳥なども含めて、心を配る子供たちの姿が見られる。3学年の子供たちは化学肥料や殺虫剤などを使うことなく野菜を育てるために、有機栽培を目指した本格的な土作りを行うことを通して、持続可能な社会に向けて「ムダなことなんてない」「全て生かすことのできること」という意識をもつことにつながった。

3.“生きる”の観点に係わる学習

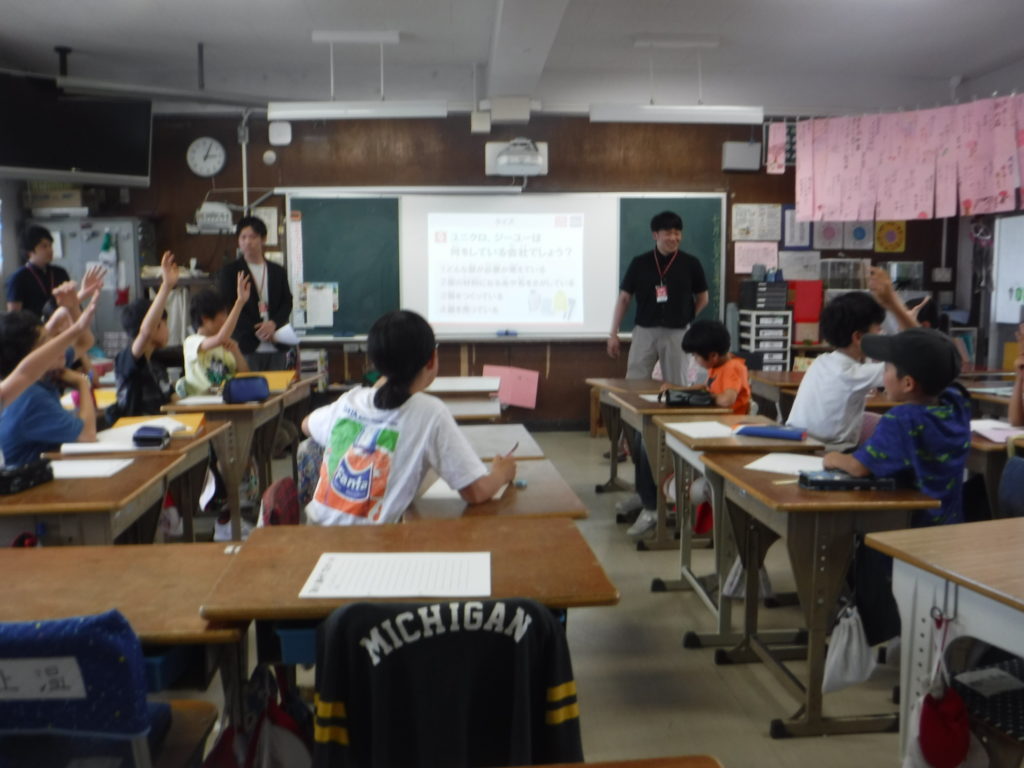

ユネスコ委員会ではエコキャプ集めの活動を行った。集められたエコキャップは業者によって回収され、その利益の一部がワクチンにかわり、世界各地の予防接種会場で子どもたちにワクチン接種される。集められたエコキャップがどのようにワクチンになっていくのかをポスターなどで伝えたり校内で呼びかけたりしていた。全校が交流する児童会祭りでは、ユネスコ委員会の企画として、エコキャップ回収の目的やワクチンになるまでの過程をウォークラリーの問題として出題し、全学年の児童が楽しくエコキャップ活動について知ることができた。このような活動を通して、病気を発症しても容易に治療を受けられない環境にある子どもたちが世界中にたくさんいること、そのような子どもたちにとって予防接種は命を守る最も大切な手段のひとつであることや、感染症に対する免疫がない子どもたちは、ひとたび発症すると重篤化して死に至ってしまうことが多くあることなどを知った。また、予防可能な病気で失われてしまうかもしれない子どもたちの命を、自分たちにとって身近なエコキャップを集めるという小さな行動で救うことができること知った。世界のために自分たちができることは何なのかについてより一層考えることができた。

来年度の活動計画

・児童は,自然や生き物,環境のことに興味を持ち,主体的に取り組むことができているので,次年度も各学級での取り組みは継続したい。

・保護者や地域の方々にも理解・協力していただいている活動(エコキャップ集め)は次年度も継続する。昨年度まで取り組んでいた服のチカラプロジェクトにも参加したい。

・持続可能な社会の構築の観点が盛り込まれているので,ESDの考え方を念頭に置きながら教育を実施していきたい。

・低学年の学びについても、ESDの観点をもって位置づけていきたい。