- せいがくいんちゅうがっこう・こうとうがっこう

-

聖学院中学校・高等学校 〔キャンディデート校〕

- Seigakuin Junior & Senior High School

- 種別中等教育学校または中高一貫校等, キャンディデート校 地区関東地区

- 主な活動分野生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困, エコパーク, ジオパーク, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)

| 所在地 | 〒114-8502 東京都北区中里3-12-1 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-3917-1121 |

| ホームページ | https://www.seigakuin.ed.jp/ |

| 加盟年 | - |

2024年度活動報告

生物多様性, 海洋, 気候変動, エネルギー, 環境, 持続可能な生産と消費, 食育

●教育デザイン開発センター

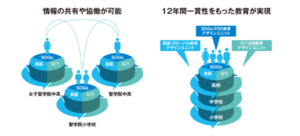

2020年1月よりスタートした「教育デザインプロジェクト」は、聖学院教育憲章の実現に向けて、駒込キャンパス3校(聖学院小学校、女子聖学院中高、聖学院中高)の教育活動を共有化することを目的として設置されました。6回の会議を経て、小中高12年間を通じた「ESD・SDGs教育」「英語・グローバル教育」「ICT活用教育」を柱にすることが決まりました。2021年度より教育デザイン開発センターを立ち上げ、それぞれの教育をユニットに分けて3校の教員と法人事務局でメンバーを構成し、教育シナジーを生むための検討が進められました。2024年度は政府が定めるムーンショット計画に基づき、「ESD・SDGs教育」を「GX・SX」、「ICT活用教育」を「DX」に改名し、さらなる発展のためにユニット間での連携を組みながら活動を行い、高大連携協定にも取り組みました。

●SDGsプロジェクト

SDGsプロジェクトは、8つのチームに分かれて、資源・環境面での課題を数値化し、啓蒙する活動を行いました。いずれも中高生が企画し、「学校菜園」「コンポスト」「フードロス削減」「プラゴミ削減」「エネルギー」「無添加石けん」について取り組みました。最終的にはそれらの企画が連動し、新しい活動の流れを生み出し始めています。

◆フードロス削減

食べられるのに様々な事情で捨てられてしまっているフードロスのことを知ってもらうプロジェクトです。身近なフードロスを楽しく削減するのが目的です。また、皆でフードパントリー(※)のボランティアに参加しています。また、2023年度は中高生でも余剰食品を集めるため、11月の文化祭と3月の聖学院SDGsデーにおいては、校内で食品回収 を行い、近隣の子ども食堂などに寄付を行いました。2024年度は食品回収の活動を継続しつつ、小学生に食べ残しを減らしてもらうための啓蒙授業を計画をしています。

を行い、近隣の子ども食堂などに寄付を行いました。2024年度は食品回収の活動を継続しつつ、小学生に食べ残しを減らしてもらうための啓蒙授業を計画をしています。

※家庭で余った食品や規格外野菜などを集めるフードバンクから食材の提供を受け、貧困で食べることに困っている子育て世帯に食品を配付する活動。フードロス削減と貧困の課題解決に貢献する活動です。

◆コンポスト

コンポストとは生ゴミから作る堆肥のことです。生ゴミの焼却にはとても大きなエネルギーを使い、かつそれによって大量のCO₂も発生します。生ゴミを減らし、温暖化抑制を目指したのがこのチームです。学校の食堂や購買部から生ゴミを回収し、コンポストバッグに入れて堆肥を作り、その量を計測することでCO₂をどれくらい削減できたか計測してい

ます。また、コンポストでできた堆肥を使い、植物を育て始めており、2024年度は菜園チームと合体し、共同で「自由研究フェスタ」に出展したり、文化祭での菜園体験を計画しました。

◆学校菜園

聖学院中高の屋上で、二十日大根などの野菜やパンジーなどの蜜源植物、レモンバームなどハーブの栽培を行い、植物の光合成の力を使ってCO₂削減をはかる他、菜園を通してのコミュニティ形成「コミュニティの庭計画」を推進しているのが学校菜園チームです。聖学院SDGsデーにおいては、PETボトルを使ったプランター作り を小学生に体験してもらいました。2024年度はコンポストチームと合体して堆肥の提供を受けながら、コミュニティの庭を一般開放することを目標に、文化祭での菜園体験ワークショップを企画しています。

を小学生に体験してもらいました。2024年度はコンポストチームと合体して堆肥の提供を受けながら、コミュニティの庭を一般開放することを目標に、文化祭での菜園体験ワークショップを企画しています。

◆エネルギー

日本は電力消費量が多いにも関わらずエネルギー自給率は12%ととても低いという問題を抱えています。この課題を解決する方法として消費電力の削減(省エネ)そして太陽光パネル等を利用した発電(創エネ)によるCO₂削減を目指すのがエネルギーチームです。省エネ班はエアコンの設定温度の管理週間を各校で設定、削減量のデータ分析を行い、創エネ班は太陽光パネルを設置して発電したり、文化祭で自転車発電を経験してもらいエネルギーの大切さを啓蒙するワークショップを行っています。

◆プラ削減

プラスチックごみを削減することを目標に複数のプロジェクトを並行して走らせています。PETボトルを削減するため、聖学院中高のチームは学校に働きかけ、学内に給水機を設置しました。ウォーターサーバーによりPETボトルの購入量を減らすことが目的です。2023年度は設置した給水機の使用を活発化するためにフレーバーの導入を行ったほか、専用のウォーターボトルを製作したほか、中高生向けにカードゲームで啓蒙ワークショップを行いました。2024年度は活動の幅を広げ、ビーチクリーンで集めたマイクロプラスチックを使ったアクセサリー作りのワークショップを企画。また、文化祭で売られる食品の容器をバガス製のものに変えることでプラスチック削減に成功しています。

◆無添加石けん

石けんの製造にはパーム油が使われていて、そのため大量の椰子の木が伐採されています。これにより地球温暖化、生物多様性損失などが起こっています。その啓蒙と、RSPO(※)認証を受けたパーム油、使用済み油を使った石けんを推奨するのがこのチームの目標です。取り組みの一環として使用済み油を使った無添加石けんを作り、実際に学校の一部のトイレ等に設置しました。文化祭では、小学生を対象に無添加石けんクイズ大会を行いました。2024年度はプラ削減チームと合体して「資源 の活用」を共に議論しながら活動の発展に努めています。

の活用」を共に議論しながら活動の発展に努めています。

※RSPO:持続可能なパーム油のための円卓会議

●聖学院SDGsデー 3月22日・25日(中高生が企画、小学生向けにSDGsイベントを開催)

聖学院SDGsデーと定めた3月末に、「環境エコ」2回目となるワークショップを実施しました。2023年度は聖学院小学校の小学生向けに無添加せっけんチームが「こねこね石鹸づくり」菜園・コンポストチームが「ペットボトルプランターづくり」を。聖学院・女子聖学院中高の生徒向けにプラごみ削減チームが「海洋プラごみカードゲーム」を実施しました。また、フードロスチームが近隣の子ども食堂「王子寺子屋こども食堂」にて、生徒が学校内で集めた余剰食品を配布し、勉強を教える取り組みを実施しました。

●SDGsポイント

生徒のSDGs達成貢献度を数値・可視化し、ポイントとして配布するSDGsポイントの指標策定とシステム構築を行いました。指標は生徒組織であるSDGsリーダーズとユニット顧問教員の共同での会議の元、聖学院・女子聖学院中高の中で行われている環境エコに関連するアクションをリスト化して作成しました。

この指標を元に生徒個々人がオンライン上で自分のアクションを申請、ポイント授与ができるよう株式会社intと連携し、SDGsポイントサイトのシステムを設計。現在ベータ版をリリースし、実際に校内で試験運用を行っています。構想段階では、三重大学が実際に導入している「MIEUポイント」を参考にしており、ポイントと交換で生協の商品が変えるなど学内通貨としての働きを果たすような将来構想を行っています。

●ESD大賞の受賞

上記のプロジェクト、ポイント設計を中心とした活動をもとに報告書を作成し、第15回日本ESD大賞に応募しました。選考の結果、精励賞を受賞し、2024年11月30日に行われた「ユネスコスクール全国大会」にて表彰を受け、活動報告動画を紹介しました。

来年度の活動計画

●2025年3月22日 聖学院SDGsデーの実施(4回目)

・菜園・コンポストチーム 「ペットボトルプランターづくり・コミュニティの庭ツアー」

・無添加石けんチーム 「無添加せっけん啓蒙ボードゲーム」

・プラごみチーム 「バガスクイズ/フィラメントまい太郎体験」

・フードロスチーム 「フードロス削減カードゲーム」

※3月25日 SDGsプロジェクト発表会(聖学院中高にて)を実施いたします

●2025年度の計画

○聖学院SDGsポイントを発展させ、児童・生徒達のSDGs貢献度の可視化と。

○改訂した駒込3校(聖学院小学校・聖学院中高・女子聖学院中高)のSDGs教育マップをもとに、プロジェクトの枠にとどまらない授業連携や課外活動連携を目指します。