- せいしんじょしがくいん しょとうか・ちゅうとうか・こうとうか

-

聖心女子学院 初等科・中等科・高等科

- Sacred Heart School, Tokyo

- 種別義務教育学校または小中/小中高一貫校等 地区関東地区

- 主な活動分野生物多様性, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED), その他の関連分野

| 所在地 | 〒108-0071 東京都港区白金4−11−1 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-3444-7671 |

| ホームページ | https://www.tky-sacred-heart.ed.jp/ |

| 加盟年 | 2012 |

2024年度活動報告

生物多様性, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)

本校は、世界の一員としてより良い世界を築く女性を育成することを教育理念に掲げている。世界に広がる聖心姉妹校ネットワーク、カトリック学校、ユネスコスクールという3重のグローバルコミュニティのメンバーとしての意識をもち、多様な活動を日常的に実施している。

以下は2024年の主な活動。

〈全校の活動〉

8月30日 夏期教員研修会 聖心女子大学永田佳之教授によるユネスコスクール新教育勧告についてのワークショップを実施した。全教員でユネスコスクールの理念について学びを共有し、本校の教育との関連性・親和性について再確認する機会となった。

養蜂 理科教員が中心となり、校舎屋上で養蜂を始めた。現在2万匹のミツバチを飼育している。理科の授業でのミツバチの観察、社会科で産業としての養蜂の学習など、教科横断的な学習を深め、STEAM教育としての広がりを作っていくことを目指している。導入にあたっては日産財団の助成金を受けた。専門家の指導も受けて進めている。高等科生徒2名が「JRA畜産振興事業 次世代の養蜂人材育成のための研修事業」に参加する機会を得て、1名は国内研修、1名はモンゴルでの研修に参加した。採蜜も行い、76㍑を超える蜂蜜が採取できた。「みこころハニー」として校内で販売している。蜂蜜の試食を通しても、児童・生徒はミツバチとの関わりを深めている。

〈中高等科の活動〉

もゆる会(奉仕活動)委員会

毎月全校で募金活動を行い、少額でも継続することを目指している。寄付先は生徒アンケートにより決定した。2024年は、世界の貧困と女子の教育への支援事業を行っているプランインターナショナルとした。

5月22日 創立者の祝日

パラリンピックスキーヤーで姉妹校卒業生の神山則子さんによる全校生対象講演会。障害者スポーツであるパラリンピックについての理解を深め、パラリンピアンの生き方を学んだ。

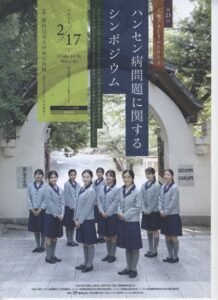

2月17日 第23回人権フォーラム2024「ハンセン病問題に関するシンポジウム」参加 9名の高等科生徒がハンセン病回復者・回復者家族からのインタビューをもとに聞き書きを行い、シンポジウムで発表した。

6月14日 「ハンセン病問題に関するシンポジウム」参加者からの報告会

本年2月に行われたシンポジウムに参加した生徒がシンポジウムでの発表について、全校に向けて報告した。ハンセン病についての理解を深める活動となった。

視覚障害のあるハンセン病回復者に向けて、朗読奉仕のボランティアを実施した。

6月20日 世界難民の日

SOFIS委員会からの呼びかけにより、全校生徒が日校内でブルーリボンをつけ、難民に意識を向けた。

7月22日~29日 カンボジア体験学習

生徒17名と引率教員が参加。首都プノンペンと地方都市シェムリアップの2都市の訪問により、経済的発展と格差の現実、日本を目指す若者との出会い、農村高校生の生活の現実などを学んだ。アンティエ・プレスクール幼稚園、アンコールクラウ村、バイヨン高校とは継続的な関係を築いており、交流と物資の支援を行った。ポル・ポト政権下の歴史の現実を実際に経験した現地の方から聞き、平和構築の意義について学んだ。地雷博物館も見学した。世界遺産アンコールワット遺跡群も見学し、上智大学アジア人材養成研究センターの支援により、特任助教三輪氏の講話により、日本のアンコールワット修復について学んだ。

シェムリアップの日本ユネスコ協会オフィスを訪問し、識字教育カンボジア寺子屋プロジェクトについて学んだ。

毎日の活動後に振り返りと話し合いの時間をもち、その日の学びを確認し、各自が自分の考えを深めた。事前学習を十分に行い、SDGsの視点も含めて現地の現実を多角的に知ることができるプログラムとして実施している。

事前学習では、シャンティボランティア会の支援を受け、カンボジアへの支援と活動についての講演を行った。絵本を送る活動にも参加した。

8月1日~3日 SOFIS委員会ワークショップ

姉妹校生と合同で、日本における移住者の問題についてワークショップを行った。移住者、難民を支援するNPO法人の方、イランからの移住者・難民認定申告者による講話を通して学び、聖心女子大学グローバル共生研究所の支援により事前学習の成果を深め、各校がアクションプランを策定した。

1月から2月 アンネフランク写真パネル展 地球教育平和キャンペーンの支援を得て、写真パネル展を実施した。社会科授業で活用するなど、平和学習の機会としている。初等科生も見学し、全校で学びの機会とした。

国際交流

聖心姉妹校との多様な交流活動を実施した。ホストファミリーには初等科も参加するなど、全校的な活動とした。

ニュージーランドBalladene College 来校 4月24日・25日 40名来日

オーストラリアSacre Coeur 来校 12月16日~18日 24名来日

長期留学

カナダ Halifax

ニュージーランド Balladene College

短期交換留学

アメリカ Forest Ridge, Stone Ridge, Bryn Mawr, Atherton, San Francisco, Woodlands, Carollton

カナダ Bishop Strachen

アイルランド Mount Anville

オーストラリア Sacre Coeur, Stuart Holme

ニュージーランド Baraadine College

韓国 ソウル聖心

台湾 台北聖心

語学研修 オーストラリア FCJ College

その他にもオンライン交流を初等科、高等科それぞれで行っている。

総合的な学習

中等科1年

平和学習 NPO法人ホロコースト教育資料センターの支援により、石岡史子氏を講師として「ハンナのかばん」を実施した。

奉仕活動 高齢者施設に夏祭りの用具を制作した。グループにより訪問活動を行った。奉仕活動ノートの書き起こしをし、高等科3年まで継続して記録する。

中等科2年

世界遺産 日光奥白根山登山 7月15日~18日 事前学習により、日光の自然について学び、現地で活動した。雨天のため登山はできなかったが、戦場ヶ原散策等を実施した。事後、活動を考察し、文化祭で発表した。

手話・点字学習 聴覚障害・視覚障害のある方々との交流を持ちながら、手話・点字を学ぶ体験をした。筑波大学附属視覚特別支援学校、港区視覚障害者協会と連携した。 障害のある人の生活体験として車椅子実習を実施した。

奉仕活動 各自が地域でのボランティア活動を探し、参加した。

中等科3年

奈良研修旅行 世界遺産見学 奈良教育大の支援を受けて、SDGsの視点で東大寺を見学した。その他の寺社、史跡の見学も実施した。事後、各自のテーマで学びを深め、文化祭で発表した。

奉仕活動 高齢者福祉について学び、高齢者施設の訪問、高齢者体験を実施した。

高等科2年

長崎研修旅行 平和学習 原爆の語り部の講話を聞き、資料館を見学した。

世界遺産見学 長崎教会群訪問 天草・平戸に別れて、教会を訪問し、キリシタン時代の歴史も学んだ。事後、各自のテーマで省察し、文化祭で発表した。

模擬国連活動

中等科3年生以上の生徒が参加し、自主的に毎週の学習会をもって課題に取り組んでいる。他校とも練習会議の場において交流を深め、切磋琢磨している。秋の全国大会にも出場を果たした。

PFC プラスチックフリーキャンパス

中等科3年生以上の生徒が、生活からのプラスチック削減に向けて自主的に活動している。校内では、生徒への啓発活動としてPFCデーを実施したり、ビニル傘の回収・リサイクル、パイロット社が実施している使用済みプラスチック文房具の回収・リサイクル活動への参加を行った。校外では、ビーチクリーン活動に参加した。プラスチックを利用しない、バイオ素材の開発について先進的な企業を招いて、その取り組みについて学ぶ機会をもった。環境問題を身近に実践的に学ぶ機会となっている。

〈初等科の活動〉

ハイチデー

年に3回、お弁当のおかずを節約して、その分の金額を、世界のニーズに向けて寄付募金する。平和の構築、貧困、環境問題などグローバルな課題について、体感しながら活動する機会としている。寄付先としては、アフリカのコンゴ・ウガンダ・ケニアにある聖心姉妹校を始め、インドネシア・フィリピンの聖心会の支援を行っている。ハイチへの支援を目的として始まった活動であるが、ハ現地の政情不安定のため寄付送金ができなくなっている。そのような世界の厳しい現実について学ぶ機会ともなっている。

ホワイトハンドコーラス

音楽鑑賞会行事に、姉妹校卒業生で聴覚障害者の音楽活動「ホワイトハンドコーラス」に携わる声楽家コロン・えりか氏を招き、コンサートとトークを行った。手話の歌も学び、障害がある人と共に音楽を楽しむことができることを学んだ。

視聴覚委員会児童による視覚障害特別支援学校の訪問

視聴覚の活動を担当する委員会の児童が、視覚障害特別支援学校久我山青光学園を訪問し、交流活動を行った。視覚障害のある方々と共に楽しめる活動を工夫した。継続して実施しており、双方の学校にとり学びの多い機会となっている。

ウクライナの学校との交流活動

6月より児童会が中心となって、ウクライナ西部のジトーミルに小学校、中高等学校とオンライン交流を始めた。オンラインでの学校紹介や意見交換、手紙のやりとりを行って関わりを深めている。児童会では全校に活動について紹介し、その呼びかけによって、日本からは支援物資・寄付金も送る活動も行った。寄付募金には中高等科も参加し、物資の郵送費を負担した。

児童にとり、戦争状態にある国の子どもたちとオンライン上ではあっても実際に出会う体験をすることは特別なことであり、世界のできごとについて身近に感じ、学ぶ機会となっている。

この交流活動の現地コーディネーターが日本訪問されることになり、本校へも招き、児童とも出会う機会を作る。世界の現実にふれる貴重な機会である。

来年度の活動計画

中高等科

2025年度も各学年の総合的な学習のプログラムは継続して行う。

各学年での奉仕活動も実施する。

奉仕活動委員会、SOFIS、模擬国連活動、PFCなどの活動も継続して行う。

国際交流活動、カンボジア体験学習も推進する。

初等科

ハイチデーは支援先を検討しながら継続する。

ウクライナとの交流を、自分たちのできる平和構築の活動として継続する。中高等科生の参加を検討する。