| 所在地 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20 |

|---|---|

| 電話番号 | 06-6942-2231 |

| ホームページ | https://www.otemon-e.ed.jp/ |

| 加盟年 | 2025 |

2024年度活動報告

減災・防災, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, 持続可能な生産と消費, 食育, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)

- 食べ残しをしない TV放送 児童会呼びかけ

- 節水 TV放送 児童会呼びかけ

- 子ども服回収プロジェクト

- 日本伝統文化体験(茶摘み)

- AUSオンライン交流会

- 防災教育

- 防災教育2

持続可能な社会づくりに貢献する人材を育てるために

今年度、本校では、全校挙げてのESDを推進するにあたり、大きく3つの観点を打ち出し、各取り組みを行った。

Ⅰ 地球市民及び平和と非暴力の文化の創造

- 挨拶運動の実施

挨拶は、相手の存在を認めることであり、それが平和につながる第一歩ととらえている。つまり、挨拶をすることは身近にいる人を尊重するものであり、それは地域や社会全体への視点や敬意に広がり、ひいては平和と非暴力の文化の創造につながると考える。新学期始まりの時や、参観日など来校者が多いタイミングで学校全体での訓話・呼びかけを行い、児童が自ら進んで挨拶をする意識づけを定期的に行った。

- 学年縦割り活動を通した、仲間同士の協力・助け合うことの大切さを学ばせる活動(大阪城活動)の実施

大阪城公園が目の前という立地条件を活かし、また、校区に代えて、利用公共交通機関の登下校方面ごとに校外班編成を行い、互助の精神やリーダーシップ・フォロワーシップを養う総合的な学習活動を年間で実施した。

- 大阪・関西ASPnet20校との学び合いへの参加

大阪・関西ASPnet20校と、支え合う社会についての学びの交流会に参加し、能登地震の経験から、支え合いながら暮らすということについてのワークショップと学びの合宿を行った。

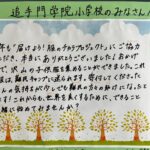

- 子ども服回収(届けよう服のチカラプロジェクト)への協力

本校の卒業生たちが現在通学する中学高等学校で取り組むSDGsクラブの活動趣旨に賛同し、本校保護者家庭に対し、難民キャンプなどに送るための着なくなった子ども服の回収への協力呼びかけを行った。

回収開始にあたり、難民キャンプの現状を全校児童に紹介した。活動の趣旨だけでなく、卒業生たちの取り組みを応援する気持ちからも多くの家庭からの提供品が集まった。終了後、卒業生が書いたお礼のメッセージを校内に掲示するなどし、感謝の気持ちを伝えた。

Ⅱ 持続可能な開発及び持続可能なライフスタイル

- 防災・減災教育の実施

月に1度の防災教育カリキュラムに基づき、学級での防災・減災についての気づき、話し合い活動を行った。

春の全体避難訓練の他、秋・冬にも防災訓練を実施した。また、SDGsキッズ支援プロジェクト(主催:積水ハウス・大阪ガスネットワーク・産経新聞社)とタイアップして、秋と冬に行われた「学ぼうSDGs!!暮らしと防災・減災」プログラムへの親子での参加を誘導した。

この様子は産経新聞で特集記事が組まれ、紙面(掲載の新聞は学校へ寄贈された)を通じて、他の家庭にも防災・減災の生活上の工夫などを知らせるなどした。

- 環境教育の実施

ごみの削減に向けて、各教室に通常のごみ箱に加え、不要になった用紙を大きく二種類に分別するためのごみ箱を設置し、リサイクルできる用紙の回収を通年で行った。

毎日いただく給食の食べ残しを減らすために、学校全体に呼びかけを行い、意識啓発活動を行った。食べる前に自身で量の調整を行った上で配膳された食事は全て摂るのが原則であるが、どうしても食べ切れなかったおかず・汁物などを捨てるためのカゴを廊下に設置した。何日かの残り物の様子を写真に撮り、掲示するなどして食べ残しの現状を知らせた。 また、給食調理室の作成する「給食だより」に、季節に応じた献立の解説や、その日使われる材料の栄養面についての話を掲載して、食に関する意識を高めるようにした。これに関連して、10月16日世界食糧デーを祝った。

また、6月5日の世界環境デーを6月2日に実施した運動会(体育大会)に合わせて取り上げた。

環境保全のために、本番に向けて練習する児童が水分補給のために摂る飲料は、ペットボトルではなく水筒を持参することを勧めた。また、本番当日観覧のために来場する保護者にも、ペットボトル飲料の購入を控え、マイボトル持参を励行、学校全体の取り組みへの理解を求めた。

- エネルギー教育の実施

一際暑さの厳しい夏であったが、全教室に設置されているクーラーの冷房スイッチをこまめに消すことを全校で取り組んだ。併せて電気をこまめに

消すことを学校全体で取り組んだ。各教室には呼びかけのポスターを掲示、また、前年度使用量のグラフを作成・提示するなどして、行動につながるよう視覚化を図った。冬の暖房する時期にも同様に取り組みを継続して行った。

Ⅲ 異文化学習及び文化の多様性と文化遺産の尊重

- 姉妹校とのオンライン授業・対面交流活動の実施

各学期に、オーストラリアにある姉妹校とオンラインでの交流会を1~5年の学年・学級で実施した。 互いに挨拶を交わした後、歌のプレゼントや楽器演奏を披露するなど、学級ごとに考えたパフォーマンスを行い、画面越しに遊びの共有するアクティビティを行った。また6年生では、教員が相手の児童に互いの伝統行事、衣食住に関する生活・文化様式の紹介する交換授業をオンラインで行った。

ハワイにある交流校からは、24名の児童と7名の学校関係者が来校、本校児童宅での3泊のホームステイを中心とする対面交流行事を実施した。

韓国にある交流校からは1名の教員とその家族が来校、韓国の双六遊びであるユンノリを4年生に紹介してもらい、韓国の伝統文化に親しんだ。

交流実施に合わせて、相手国の挨拶の言葉を全校児童に紹介するスライド資料を事前作成。全校児童の目につく場所に提示するなどして、学校を挙げて歓迎する機運を高めた。

- 日本伝統文化体験学習(NIPPON再発見プロジェクト)の実施

6月に新茶の茶摘み体験学習を実施した。無農薬で栽培された茶葉は、摘んだその場で食べられるといったことを地元の農家さんの話を聞きながら手摘みを行った。その後、茶葉を煎り、乾燥させて、製茶にした。

10月に日本古道の道である山野辺の道の田園地帯を散策して、今も残る歴史的な雰囲気や当時歌われた万葉の句碑を訪ねて歩いた。 散策後は、奈良教育大学の准教授の指導の下、文化財保存技術修復に関して建築彩色の復元についての話を伺った後、彩色体験学習を実施した。

2月には雅楽師から直接指導をしていただき、雅楽の合唱や合奏を通じて、ユネスコ無形文化財でもある雅楽についての体験学習会を実施した。

来年度の活動計画

持続可能な社会づくりに貢献する人材(社会有為の人材)を育てる学校として‐ESDの推進

持続可能な社会づくりに貢献する人材とは、敬愛の心を持ち、上智(挑戦する力・探究する力・表現する力)と剛毅(困難に打ち克つ気力と体力)を備えた人材だと考えている。これら将来身につけるべき基礎を養う学習・学校行事を計画する。環境・平和・国際理解・日常の身近な生活とSDGsとの関係性を重視した活動を計画の柱とする。

1.環境・平和

国際デーを祝う活動とも関連して、環境と平和それぞれをテーマにした学習・学校行事を計画する。

2.国際理解

姉妹校(オーストラリア・ハワイ・韓国)との交流に加えて、海外ASPnet校との協同学習の機会が得られるようにする。

3.日常の身近な生活とSDGs

週の目標の設定…児童の生活実態や様子をみながら、学校全体として意識するべき生活行動目標を毎週打ち立て、定着化あるいは意識向上等を図る。知ること・なすべきことを学び、人として学び、共にいきることを学ぶ機会とする。

4.その他

国内ASPnetとの協同学習の機会を持つ。

-150x150.jpg)