| 所在地 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉5-22-1 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-5905-0200 |

| ホームページ | http://www.es.oizumi.u-gakugei.ac.jp/ |

| 加盟年 | 1966 |

2024年度活動報告

減災・防災, 環境, 文化多様性, 国際理解, 平和, 人権, 持続可能な生産と消費

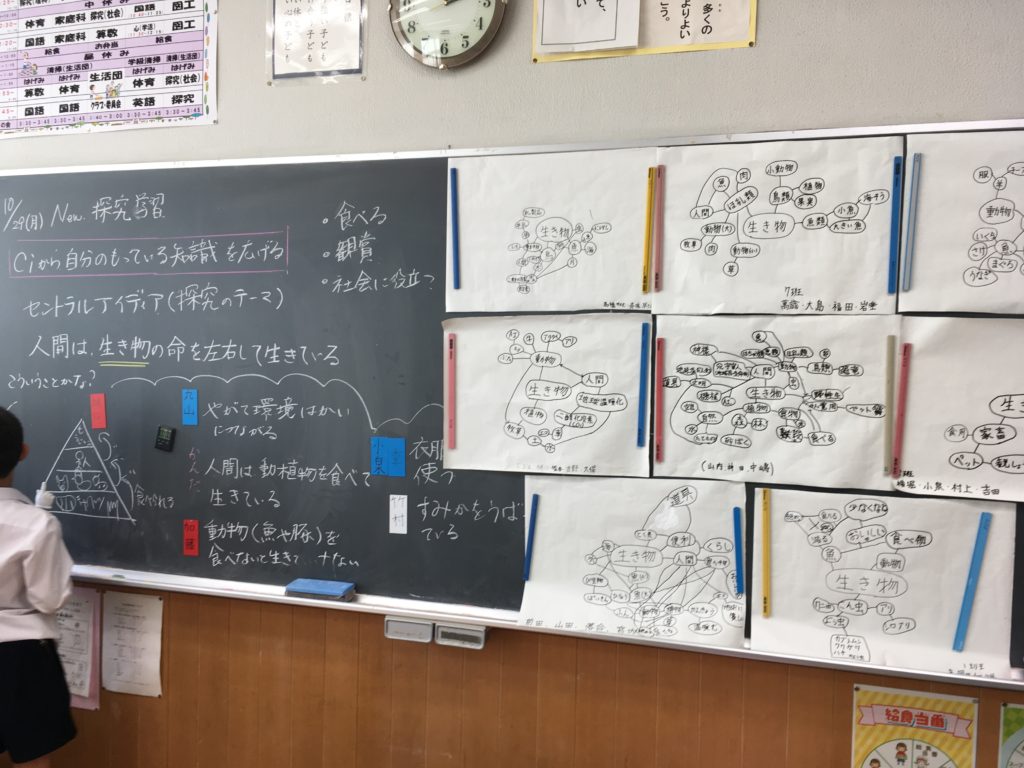

本校は、20年以上「探究」「表現」「交流」を学習活動の柱とした生活科,総合的な学習である「菊の子学習」の実践を展開し、国際理解、異文化間理解、多文化共生、生物多様性、環境などの分野での児童の課題解決学習を継続してきた。しかし、現代の予測困難な変化が伴う社会の様相、VUCAな時代(volatile, uncertain,complex,ambiguous)が加速化される中で、「自立」と「共生」に向けて豊かな未来を切り拓いて生きることができる資質・能力を育成するために、「グローバル社会に生きる力の育成」を学校理念として、現代的な諸課題を教科横断的で探究的に学ぶ「探究ユユニット」実践を中心に取り組んでいる。さらに、文部科学省研究開発学校としての研究を経て、国際バカロレアよりPYP認定校となった。(2022年8月28日)

探究ユニットでは、国際バカロレア機構の初等教育プログラム(PYP)からその理念や手法(児童像、学習観、テーマの設定、問いの設定、領域構成)を取り入れて構想している。探究ユニットの領域は教科の枠を超えたテーマ「わたしたちは誰なのか Who we are」「私たちはどのような場所にいるのか Where we are in place and time」「わたしたちはどのように自分を表現するか How we express ourselves」「世界はどのような仕組みになっているのか How the world works」「私たちは自分をどう組織しているか How we organize」「この地球を共有するということ Sharing the planet」である。

本校の取り組みは、ESDがめざす「持続可能な社会作りの担い手を育む教育」と一致する部分があると捉えている。また、そのような教育をトピック的学習で終わらせるのではなく、6年間の系統性の中で積み上げるカリキュラムを作成しながら日々アップデートしている。

① 人権、ジェンダー平等に係わる学習

・1年「じぶんをしることで かのうせいをひろげていく」

・単元の目標

自分と関わりのある,家族や友人との間では,どのような役割や関係性があるのかを調べ,よりよい関係を築くためにどのようなことができるのかを考えたり,実際に行動して変化をみたりする活動を通して,自分の役割を果たすことが自分や相手の成長につながることに気付き,すすんでよりよい関係を築こうとする。

課題と活動(Summative assessment task)

②パフォーマンス課題

・自分が家族や友達などとの関係でどんな役割があるのかを考えます。

・家族や友達などがよりよい関係になるために自分に何ができるのかを考える。その行動をすることでどんな変化や成長があるかを考える。

② 根拠となる学習活動

・自分の役割,家族や友達などの役割を調べたり,考えたり,比べたりする。

・友達や家族などから自分のいいところインタビューをする。

・自分にできることを考え,試してみて感じた変化やこれから続けたい活動を決める。

・過去の自分を知り,未来の自分に向けての決意や,家族や友達などとのよりよい関係についてまとめ,報告する。

② 持続可能な生産と消費に係わる学習

・3年「物を捨てない社会」

①単元の目標 自分にとって必要のなくなった物の価値を考えたり,フリーマーケットやフリマサイトなどの仕組みを調べたりする活動を通して,実際にフリーマーケットやフリマサイトで売買する活動を行う。その活動を通して,販売活動,消費活動の理解を深めながら,「物を捨てない社会」について自分なりの考えを見出していく。

②パフォーマンス課題

実際にフリーマーケットやフリマサイトに商品を出し,販売する活動を通して見付けた,「物を捨てない社会」を生むために大切になる仕組みや態度を画用紙や動画にまとめて発表する。

③ 多様性に係わる学習

・5年「多様な価値観との出会い」

①単元の目標

(素材と価値観)

・価値観は人それぞれであり、多様である。

・今違和感のある価値観の相違も、それが将来的に自己の成長につながる可能性がある。

・「異なる価値観との出会い」を「価値」にするかどうかは自分次第である。

・異なる価値観について「知る」ことが、成長への第一歩になる。

課題と活動(Summative assessment task)

①パフォーマンス課題

探究を通して「過去~現在の自分」或いは「現在~未来の自分」のいずれかをコラージュで表現する。作品には解説文を添え、クラスの仲間と作品鑑賞会を行う。

②根拠となる学習活動

・自分の価値観や他者の価値観について知る。

・他者が「異なる価値観とどう出会ったか」を調査する。

・「自己の成長を促す」とは、具体的にどうなることなのか調べたことから考える。

来年度の活動計画

1 探究ユニットの実践とユネスコスクールとしての活動実践

本校では、国際バカロレアPYPの理念を取り入れたカリキュラムの開発、「探究ユニット」の実践研究をしている。本校で作成した探究ユニット単元構成一覧表(A~F領域)をもとにユネスコスクールとしても、活動を関連付けをしながら本校独自の実践をしている。1年間で6領域を扱い、6年間で全36単元に取り組んでいる。教育実践を支えるのは全職員で取り組む年間を通した校内研究である。

本年度は特に、PYPの考え方、取り組みが「総合的な学習の時間」を活性化することを明らかにするために、日常の校内研修・授業研究を対面やオンライン公開することにした。さらに、探究ユニットの実践について、学年全体で子供の学びを振り返りながら、「概念的理解」についてどのように学習を進めていくかについて、毎週金曜日放課後に「探究ユニット打ち合わせ」を設定している。そこでは、子どものルーブリック(自己評価カード)をもとにしながらパフォーマンス課題の達成状況について話し合いをしている。

次年度は上記のような取り組みの手立てを受けて以下の活動を計画している。

・探究ユニット単元構成表の更新とユネスコスクールとしての取り組みの整理

・学習として取り上げる分野ごとの実践

・探究ユニットの中にある教科学習のありかた

さらに、本校は、国際学級も併設しており、海外からの帰国子女も多い。今後は、ユネスコスクールとして、探究ユニットで海外にさらに目を向けて海外の学校との交流を深めるように活動計画を作成していく。

2 研究発表会 2026年1月24日(土) 対面開催(予定)