| 所在地 | 〒631-8522 奈良県奈良市中登美ヶ丘3丁目15-1 |

|---|---|

| 電話番号 | 0742-93-5200 |

| ホームページ | https://www.naragakuen.jp/tomigaoka/t_ele/ |

| 加盟年 | 2025 |

2024年度活動報告

環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和

1.はじめに

本校では、各学年が行う国際理解・人権・平和・環境を柱とした宿泊学習を軸に、探究活動を系統的に積み上げており、学校経営方針のもと、問題解決能力を培うとともに、子どもたちの自律心、判断力、責任感の育成に努めている。2024年よりユネスコスクール・キャンディデート校に認定され、今年度は指導内容や指導方法の工夫改善に取り組み、ESDティーチャー認証プログラムに参加し他校との協力など、活動拠点として継続的に取り組むための土台作りを進めている。これらの活動を通じて、自分の考え方・生き方を見つめ直し、主体的に行動する児童を培う取り組みを展開している。

2.活動内容

①ユネスコスクールの活動を通じて育てたい資質や能力を明確にし、課題解決型の学習過程を重視した教育課程の編成。

②教科横断型の指導計画のもと、革新的で参加型の指導方法による宿泊学習の実施。

活動①

本年度は校内分掌にユネスコ部を位置づけ、全教員で本校の育む力について現状と課題を洗い出し、 ESDの求める資質能力と各教育活動との関連などについても検討し、資料Aのように宿泊学習の位置づけを全体計画において明確にした。そして、全体計画をもとに各学年の宿泊学習を軸にした探究活動を見直し、資料Bストーリーマップにまとめた。

資料B ストーリーマップ5年

活動②

1.活動の概要

5年では、広島へ宿泊学習を2泊3日で行っている。宿泊学習に行く事前学習として、戦争とはどのようなものだったのかを知り、戦争は悲惨・酷いということも当時はあたりまえだったということから学習を始めた。そして、戦後の復興に向けて立ち直っていく人々の力強さやしなやかさ、生きることの素晴らしさにも焦点を当てた学習を進めた。そこでは、原爆被爆者の伝承者の方へ聞きたいことを考える中で、その時を生きた人の思いを感じ取った。また、戦争は広島のことだけではなく、奈良にもさまざまな戦争の遺品があったことも調べ、住んでいる私たちにも関わりがあったことも学んだ。

宿泊学習から帰ってきた後の事後学習では、広島の方をはじめいろいろな人の思いを私たちは受け継いで、今を生きていること(あたり前)に気づき、人の強さや生きることの素晴らしさを感じ取れる学習を進めていった。

2.実践報告

●戦争について知る(「この世界の片隅で」の映画視聴)

当時の広島の雰囲気を感じ、いま、当たり前のことが、この時代の当たり前とは違うんだということを学んだ。

〈ふりかえりより〉

〇このお話は、戦争の時代に生きた方たちの生活などを教えてくれる物語だと感じました。私が一番心に残っ たのは、空襲警報が出る前は、みんな、今の私たちと変わらない生活をしていたことです。やっぱり、戦争は生活を壊され、人々の命を奪う、とても恐ろしいものだと思いました。また、人の命を奪うだけでなく、けがをした人、自分は助かったけれど、家族や親戚、友人をなくしてしまった人もとても苦しい思いをすると思います。この物語は、みんなで助けあってこれからも頑張ろうというメッセージもあると思いました。

〇昔は、とても明るく賑やかな街で、原爆ドームも崩れていませんでした。これが昔の人の当たり前でした。そこから、戦争が激しくなってきて、木も地面も破壊するほどの威力でした。そして、人が亡くなってしまうのは当たり前。男の人が戦争へ戦いにいくのは当たり前。死にたくないけれど戦い、負けてしまう。そんな、当たり前のことを今の人たちは知らない。

〇怖かった。戦争の恐ろしさが、ひしひしと伝わってきた。なぜ、こんなにおそろしいことを人間がするのかわからなかった。そして、最後、すずさんが、行っていたように、最後の一人まで戦うと言っていたけれど、同じ人間なのになんで戦う必要があるのかわからなかった。国なんてなくなればいいのにと思った。アメリカとか日本とか、国で意識しなければ、戦争なんておこらないのに。「地球人」というまとまりにすればいいのに。

●オンラインバーチャルツアー

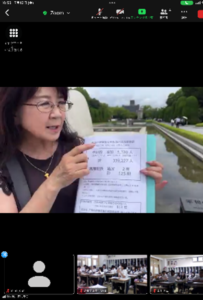

原爆投下の目標であった相生橋の上で、“第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展”スタッフの久保田さん、ボランティアガイドの西村さんが待っていてくださり、ヒロシマバーチャル街歩きの実施。西村さんからの10問の問いに答えながら、平和記念公園を巡り、当時の人々の思いもたくさん感じた。最後にオンラインの灯ろうに、メッセージをのせて流した。

〈ふりかえりより〉

〇(前略)にぎやかだった街が一発の原爆で消えてしまうなんて、とても恐ろしいと思った。西村さんの「数字じゃなくて一人ひとりが生きていた」という言葉に感動した。確かに今は、数字になってしまったけれど、昔は、私のように笑ったり、泣いたりと一人ひとりが生きていたことをあの言葉で思い知らされた。平和のために自分ができることを考えさせられた。

〇(前略)原爆が落とされた3日後にもう電車が動きだしたのは、とてもすごいことだ。電車が動いていることは、原爆が落とされた時に生きていた人の広島の復興にもつながったのではないかなと考えました。そして、過去はもうどうあがいても変えられないですが、未来は作れるので、次は自分たちが、未来のために頑張る番だと思いました。そして、これからはぼくたちが平和な未来を作っていこうと改めて思いました。

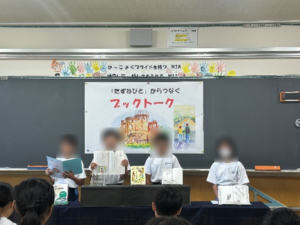

●人の生きる力について考える(MY尚志祭(文化祭))

保護者の人や卒業生、中学生や高校生に5年生の平和学習の取り組みを見てもらう機会。様々な人の前でなぜ、折りづるを折るのかや「たずねびと」の本の紹介などを通して、私たちが未来につなげる平和についての発表を行った。「たずねびと」とは朽木氏の書いた物語で、「さがしています。」と原爆供養塔の納骨名簿者のポスターのなかに書かれた自分と同じ名前を見つけた一人の少女が、自分と同じ名前の少女を探しに、兄と広島まで出かけ、様々な物や人と出会い、原爆について知っていくという内容である。

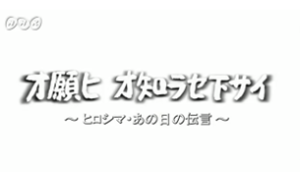

●戦争について学びを深め、そのときを生きた人の思いを感じる。

(「オ願ヒ オ知ラセ下サイ~ヒロシマ・あの日の伝言~」視聴)

広島市の小学校で、原爆直後行方の知れない家族を探すために書かれた「伝言」が見つかった。自分の肉親のものではないかという情報が次々と寄せられ、家族が55年ぶりの対面を果たした。伝言の発見とその波紋を追った動画を視聴した。

〈ふりかえりより〉

○家族を探す寂しい気持ちと確かにその人がそこで生きていたということを伝えていると思う。現在も行方が分からない、生きているかも分からない人が、そこで、確かに生きていた証拠だと思った。

○私たちは、体験したこともないくらい強い悲しみ、苦しみ、怒りなど、いろんな感情が伝わってきました。伝言に書いて少しでもはやく見つけよう。見つけたい。と思っていたと思います。見たことがなくても、聞くことで伝わってきました。伝言を書いた人の思いや感情を実際に広島に行って感じて、考えたいです。

●梶本淑子さん伝承者による被爆体験講話

講話の中で聞いたいろいろな様子や当時の生活と今の生活のようすを比べて聴講し、もし自分だったらどうしただろうと視点をもって考えた。

〈ふりかえりより〉

○原爆投下された当日、一瞬で建物がくずれ人が下敷きになり、焼け野原になることや、人から血がどくどく流れ、…〈中略〉…こんなに信じられないことがあったのに、現在広島の街はきれいに復興していて、そして焼け野原から立ち直り、生きようと思える広島の人々はすごいと思いました。私もどんなに辛いことがあっても、苦しくても悲しくても立ち直れる、生きようと思える人でいたいです。

○とても、あやまりたいです。これは私たちと同じ人間で、同じ夢をもっていた人たちなのに、それを一瞬でうばってしまう大きな罪です。どんな思いで亡くなっていったのか、どんな思いで人を助けたのか、考えることができました。

●平和学習を終えて(学校文集)

「ゴーン」。心の底までひびいてくるような低い鐘の音が何度も聞こえてくる。ぼくはこの音一つ一つに願いがこもっている気がした。

僕は原子爆弾が実際に落ちた「その地」広島に足を運んだ。そして平和記念公園に行き特に圧倒されたものがある。それは心の底までひびいてくるような音を放っている「平和の鐘」だ。鐘には国境の無い世界がえがかれていた。平和とは争いのない世界と考えていた自分だが、国境のない世界、そもそも国というものが無い世界こそが世界全体で見た大きな「平和」なのかもしれないと僕は思った。路面電車で原爆ドーム前という駅があるのだがそこでもあの鐘の音が鳴りひびく。より多くの人に「平和の鐘」の存在を知ってもらいたい、記憶に残してもらいたいという意味だと思う。ぼくは鐘の音を何度聞いても音が新鮮で何故か聞き飽きなかった。

圧倒されたものがもう一つある。現地に行ってよかったと改めて思い知らされた。それは「被爆アオギリ」だ。ぼくは事前学習を通して知識はあったのだが、まさか七十九年も経っているのに木がえぐられている状態だなんて思いもしなかった。葉はきれいなのだが幹はとてもいたいたしい。原爆が投下された日、アオギリはとてもいたかっただろう。あるいは今も苦しんでいるのだろう。なのに、新しい世代を育み、未来につなげた。人間で例えれば体を半分失った人が赤子を生むようなものだろう。ぼくだったら夢も希望も未来も失って何もできないと思う。でも、アオギリはあきらめず、さらに人々にも勇気をあたえた。この「あきらめない」ことにより次につなげる大切さを改めて考えることができた。

これらのことから、自分が平和は自分、周りが笑顔ということだ。これは国境が無いなどという平和と比べれば小さいことかもしれないが、これこそが今まで考えてきたぼくの答えだ。笑顔ということは幸せということでいじめやけんかがないことだと思う。

今の自分にできることは広島に行き学んだことを伝えることだと思う。知らない人間が一番こわいと考えているからだ。今、原爆投下から七十九年も経ち、生きた証となる被爆者が減ってきている。だからこそ被爆者の想いや戦争の証をより後世に伝えていくべきではないではないだろうか。戦争がおそろしいと思うだけでは終わらない、「伝える」ことはここからどうするかなどを考えさせられる重要なカギになるのではないかと思う。

平和を愛する想いは今ぼくたちに引きつがれようとしている。だからぼくたち次の世代にこのあやまちを伝えていく「義務」がある。被爆者が消えても、平和の未来を創っていく。絶やしてはならないと思うのだ。そうすれば世界から核はいつか無くなると願う。あなたはこれから何を創りますか。創ってきますか。

●6年ハワイ平和学習(視点を広げて考えを深める)

□パールハーバーについて知る

□太平洋歴史公園ビジターセンターを訪れ、広島学習で学んだ「戦争や平和」について、さらに詳しく真珠湾攻撃の視点もいれて考えてみる。

□原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんが祈りを込めた折り鶴がパールハーバーにあるのなぜか考える。

□潜水艦内の見学や太平洋戦争の原因になった展示物の見学、佐々木貞子さんの折り鶴の展示を見学し、アメリカから見た太平洋戦争の視点で戦争と平和について考えを深める。

来年度の活動計画

来年度の活動計画

2025年度は、今年度作成した各学年で行う探究活動をベースとしたストーリーマップを活用し、教科横断型の学習になるよう指導方法の工夫と、児童の行動化につながるような発問の工夫を行っていく。そのために、奈良教育大学ESD・SDGsセンターの先生方の協力を得ながら研修会を実施し、単元構想図の作成及び指導案の作成を行う。

また、宿泊学習を軸にした探究活動を実施するにあたり、児童のコンピテンシーの変化(Ai GROW活用)を継続把握しながら点検を行い、活動の質を向上させるように取り組む。

今年度同様各学年が行う国際理解・人権・平和・環境を柱とした宿泊学習を軸に、探究活動を系統的に積み上げて、学校経営方針のもと、問題解決能力を培うとともに、子どもたちの自律心、判断力、責任感の育成に努めていく。