| 所在地 | 〒461-0047 愛知県名古屋市東区大幸南一丁目126番地 |

|---|---|

| 電話番号 | 052-722-4616 |

| ホームページ | http://www.np.aichi-edu.ac.jp/ |

| 加盟年 | 2012 |

2024年度活動報告

減災・防災, エネルギー, 環境, 人権, ジェンダー平等, 食育

本校は、「健康で心の豊かな子 まことを求め正しいことを守る子 よく考え実践する子 人を敬い助け合う子」という教育目標のもと、「探求的な見方・考え方を働かせ、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質や能力の育成」をねらいとし、SDGsを意識したESDの実践を、各教科の学習や学校行事で進めた。

① 6年生 道徳「わたしのふつうとあなたのふつう」(人権・ジェンダー平等) 絵本『ピンクは、おとこのこのいろ』を教材にして道徳授業を行った。初めに、「ピンクはおとこのこのいろ」であることはふつうかを問うと、「好きな色は人それぞれ自由だ。」、「今の時代にはふつうのこと。」など肯定的な答えが返ってきた。一方で、「世の中的にはふつうになってきたけど、まだきれいごとで、実際は受け入れてもらえない気がする。」という意見も出され、頭で理解できても、気持ちの部分で理解することの難しさについて考えを巡らせる姿が見られた。次に、「男女混合徒競走」はふつうかを問うと、「走力が同じ人と走ることには変わらない」という意見が多数出た一方で、「男子が女子に負けると恥ずかしい。」「女子からすると、男子の勢いに押されて不利な気がする。」といった意見も出された。議論を通して、人によってふつうの考え方が異なることに気付き、今後の生活で、自分のふつうとみんなのふつうと、どのように付き合っていくかを考えることができた。

絵本『ピンクは、おとこのこのいろ』を教材にして道徳授業を行った。初めに、「ピンクはおとこのこのいろ」であることはふつうかを問うと、「好きな色は人それぞれ自由だ。」、「今の時代にはふつうのこと。」など肯定的な答えが返ってきた。一方で、「世の中的にはふつうになってきたけど、まだきれいごとで、実際は受け入れてもらえない気がする。」という意見も出され、頭で理解できても、気持ちの部分で理解することの難しさについて考えを巡らせる姿が見られた。次に、「男女混合徒競走」はふつうかを問うと、「走力が同じ人と走ることには変わらない」という意見が多数出た一方で、「男子が女子に負けると恥ずかしい。」「女子からすると、男子の勢いに押されて不利な気がする。」といった意見も出された。議論を通して、人によってふつうの考え方が異なることに気付き、今後の生活で、自分のふつうとみんなのふつうと、どのように付き合っていくかを考えることができた。

-300x237.jpg)

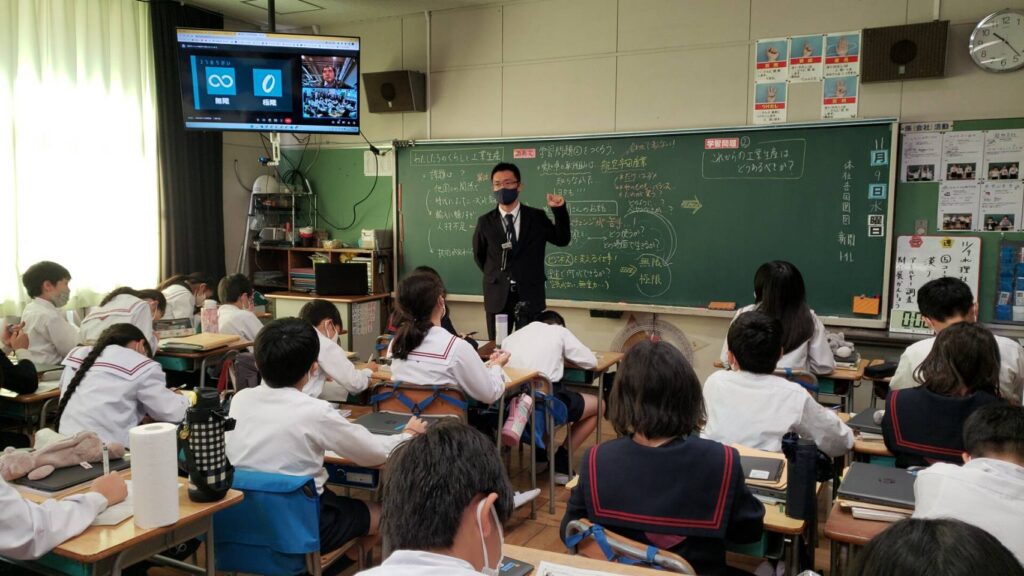

② 4年生 社会科「くらしをささえる水と電気」(エネルギー・環境) 社会科の学習において、まず、水道水が安心・安全にいつでも飲める理由を追究した。その中で、水道事業に関わる人々の努力はもちろん、水は循環しており、使った水をきれいにして流して自然に戻すことや、限りある水を有効に利用することの重要性について子どもたちは気付くことができた。次に、水と同じく生活に欠かせない電気について、水と比較しながら学習を行った。その中で、水は循環しているが、電気は循環せず、使ったらなくなってしまうことに子どもたちは気付くことができた。そして、日本ではエネルギー資源を海外に依存していること、主なエネルギー資源には限りがあることを知り、「どうすれば、ずっと電気を使い続けることができるのか?」追究活動を行った。こうした活動から、子どもたちは、生活の中で必要な水や電気が自然と密接な関係があることや資源の有限性を理解し、環境やエネルギーについて考えることができるようになった。

③ 5年生 家庭科「食べて元気!ご飯とみそ汁」(食育) 児童が選んだみそと実を使ったみそ汁の調理実習を行い、振り返りをした。「おいしかった!」という声が多かったので、おいしく作ることができた理由を問うと、「だしとみそと実の3つがそろっているから」「だしを取ったから」など、だしに着目する発言があった。そこで、だしの種類や特徴、どのような料理に合うのかなどの調べ学習を行った。かつお節とこんぶの合わせだしはうま味が強く、料理の幅が広いことを知った児童は食べてみたいという気持ちを高めていたため、だしに注目して味わうことができるようにすまし汁の調理実習をした。実際にだしを取る中で、「和食の香りがする」「透き通った色をしている」などの特徴を捉えていた。また、試食をしてみると「食べると心が落ち着く味」「日本のだしってすごい」と、日本の伝統的なだしの文化に触れ、大切な文化として守っていこうとする意欲を高めることができた。

④ 5年生 理科「流れる水のはたらきと土地の変化」(減災・防災) 単元の初めに流水実験器を使用したモデル実験を行ったところ、作った川が決壊してしまう班が多数あった。そこで子どもたちは、流れる水のはたらきについて追究した後、単元の終末に防災について調べたいという思いを抱き「実際の川では、洪水を防ぐためにどのような工夫がされているのだろうか」という学習問題を見いだした。調べ学習の時間には「砂防ダム」や「多目的遊水地」、「排水機場」の仕組みや設置されている場所を調べ、周りの友人に説明する活動を行った。その話し合いの中で「だから教科書の川の写真は、カーブの外側にブロックが置いてあったんだ」「うちの近くにある庄内緑地公園も遊水地だったの」など、自分たちの身の回りにも減災・防災のために設置された施設があることを知る様子が見られた。この授業を通して、実際の川に様々な減災・防災の対策がなされていることや、自分たちの学びが実生活につながっていることを確認することができた。

来年度の活動計画

令和7年度においても、各教科の学習において、「探求的な見方・考え方を働かせ、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質や能力の育成」を目標として学習に取り組んでいく。コロナ禍で培ったオンライン技術や、これまでの学習内容をコロナ後の社会にあった形に見直すなどして、継続的に取り組めるようにする。