| 所在地 | 〒996-0091 神奈川県横浜市南区永田みなみ台6-1 |

|---|---|

| 電話番号 | 045-714-4277 |

| ホームページ | https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/nagatadai/ |

| 加盟年 | 2010 |

2024年度活動報告

生物多様性, エネルギー, 文化多様性, 平和, 持続可能な生産と消費, その他の関連分野

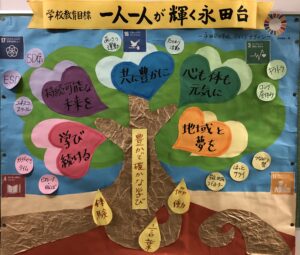

学校教育目標「一人一人が輝く永田台」

知:学び続ける 徳:ともに豊かに 体:心も体も元気に 公:持続可能な未来を 開:地域と夢を

学校教育目標「一人一人が輝く永田台」に向けて、ホールスクールアプローチでESDを根底にし、「豊かで確かな学び」」を実現した。とくに3つの視点を大事にしてきた。「体験」では、試行錯誤を繰り返しながら学ぶことができるようにすること。「言葉」では、自分の思いを表現する言葉をもち、語り合う豊かな学びをめざすこと。「協働」では、つながり合い、認め合い、協力しあって活動することのよさを実感できるようにすることである。

★今年度も引き続き、自らの問いを大切にし、解決に向けて探究的に学習を深める「生活・総合的な学習の時間(かがやきの時間)」を柱に、ESDの視点に立った学習指導で重視する能力・態度を学習の中で明確にし、ESDの質を高めることにチャレンジをした。また、取り組みはSDGsにもつながった。そして、全学年のかがやきの時間の活動が11番「住み続けるまちづくり」につながっている。

1年生「生活科」

「くまぐみさんと もっとなかよし だいさくせん」

隣接するN保育園の園長先生による朝の読み聞かせをきっかけに、「くま組さん(年長児)といっしょに遊んでなかよくなりたい。」という思いをもった子どもたち。夏や秋などの季節遊びや、ウィンターコンサート等の行事、また、日常での小さな交流を繰り返し続けることで仲を深めていった。次第に、「1年生の私たちが嬉しい、楽しいと感じる事でも、くま組さんはそう思わないことがあるかもしれないよ。」「どんな遊びをしたいか、くま組さんに聞いたらどうかな。」などの相手の気持ちを慮る姿や、優しく話しかけたり、我儘を言われても我慢したりするなどの内面的な成長もたくさん見られた。

3年生 「総合的な学習の時間」

「レインボーこま作りフレンズ~ししょうを超えろ!みんなの力を合わせてGO~」

国語「こまを楽しむ」の教材文をきっかけに、こまの面白さにどっぷり引き込まれていった子ども達。

「永田台の町の人とこまで遊んで、仲良くなりたい。」という願いをもって活動をした。認定NPO法人「おもしろ科学たんけん工房」のSさんにも教えてもらいながら、地域の高齢者施設の方や園児と一緒にこまを作ったり、回して遊んだりする活動を通して、相手に合わせた関わり方や遊び方の工夫等について学んだ。また「〇〇さん、70年ぶりにこまを回したんだって。とっても上手だった!」「〇〇さん、私達が帰る時に泣いていた。またすぐに会いたい!」と、相手を名前で呼んだり、心的距離を近づけたりする姿がたくさん見られた。

5年生 「総合的な学習の時間」

「灯そう 心に明かりを 5-1オリジナル竹とうろう」

これまでの総合的な学習の時間の経験をもとに、今年度の活動について話し合っていく中で、担任が横浜国際プールで開催された竹灯籠祭りの様子を写真や動画、本物を紹介したことをきっかけに、竹灯籠で人々の心に明かりを灯したいという願いをもった。まずは、明りを灯すよさを感じたいということで、牛乳パック灯籠作りにチャレンジした。そして、明かりは人の心を落ちつかせ、穏やかな気持ちになることを実感した。そして、学区内逢で2か月に1度行われる「つながり祭」にふるさと創生の会の竹遊会の方が竹細工を販売していることを知り、竹灯籠のつくり方を教えていただけることになった。「地域の特色を竹灯籠の表したい」や「四季を感じてもらいたい」など地域の人たちが笑顔になったり、落ち着いた気持ちになったりする竹灯籠を作りたいという、地域の一員として自分たちに何ができるかを考える児童が増えた。

来年度の活動計画

ユネスコスクールやESD推進校との連携

生活・総合の学習の中で、ユネスコスクールや横浜市のESD推進校と児童同士が交流をしたり、職員同士が情報交換をすることで、互いに刺激をしあい、学びをより深く豊かにしたい。また、積極的に授業公開を行い、様々な視点で授業を見ることで、子ども達のより確かな単元や授業を展開できるようにする。

○教師の授業デザイン力の向上

授業を教科の枠にとらわれることなく、教科を横断しながらもESDの視点をもった授業を教師自身がデザインしていくことについて、研究をより深めていく。子どもの実態、地域の特性、そして教師の個性を大事にながら単元づくり、授業づくりを実施していきたい。

○本物にふれる

体験活動や本物にふれる経験を大切にする。教材研究をとして「人・もの・こと」の本質的な価値を見極め、実社会とつながる教育活動を展開できるようにする。

今年度末に、SDGsと繋がりのある教科学習を精選し、価値づけることで、来年度のカリキュラムマネジメントに向けて、SDGsを意識した授業デザインができるようにしていく。

○子どもの変容を見とることを大切に

子どもの姿を研究協議会のど真ん中に捉えていくことを継続していく。子どもは、なぜ変容をしたのか。子どもの変容にはどのような背景やきっかけがあったのか。子どもの変容を見とるには、どのような教師の視点と手立てが大切なのか。日常の授業の中でも互いに授業を見合うことでその質を高めていきたい。