- みのおこどものもりがくえん(えぬぴーおーほうじんこくれおのもり)

-

箕面こどもの森学園(NPO法人コクレオの森)

- Minoh Kodomonomori Gakuen

- 種別その他(例:認可保育所等) 地区近畿地区

- 主な活動分野生物多様性, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 国際理解, 平和, 人権, 持続可能な生産と消費, 食育, その他の関連分野

| 所在地 | 〒562-0032 大阪府箕面市小野原西6-15-31 |

|---|---|

| 電話番号 | 072-735-7676 |

| ホームページ | https://cokreono-mori.com/index.html |

| 加盟年 | 2015 |

2024年度活動報告

生物多様性, 国際理解, 平和, 人権, 持続可能な生産と消費, その他の関連分野

概要

本校は、「民主的に生きる市民を育む」を学校理念として、ESDを地球市民に育つための活動と捉え、ESDの実践を通して社会や世界の課題を知り、自ら行動を起こす力の育成を目標としています。

小学部の「テーマ」学習、中学部の「ワールドオリエンテーション」学習の時間を中心に、学期ごとに環境・人権・平和・市民性のカテゴリーからスタッフが提案するテーマに沿って、ホールスクールアプローチ的に学習に取り組んでいます。

学習の流れ

学習は、学期のはじめにスタッフからのオリエンテーションをしたり、「テーマ」に関するマインドマップを書いたあと、子どもたちの関心はどこにあるか探ります。次にそのテーマに詳しいゲストを呼んだり、関連施設に出かけ知識の幅を広げるます。その後関心が出てきたことを、個人、またはグループでさらに探求し、学期の最後の学んだことを発表しています(絵本、立体作品、劇、パワーポイントなど)。

活動内容

2023年度(小学部・テーマ学習)

3 学期:紙 <低学年>/エネルギーのひみつ<高学年>

2024年度(小学部・テーマ学習)

1 学期:砂・土・石〜くつのしたのふしぎ〜<低学年>/わたしのまち~発見と出会い~<高学年>

2 学期:ニホントカゲ<低学年>/ 自然の生き物調査隊~動物のくらしとわたしたち~<高学年>

3 学期:からだ研究所(ラボ)〜はっけん!わたしのからだ〜<低学年>/からだ研究所(ラボ)〜体の動きのメカニズム〜<高学年>

活動の様子はブログでも公開しています。

小学部テーマはこちら

中学部ワールドオリエンテーションはこちら

小学部の様子

【2023年度 3学期 低学年 『紙』】

エコの観点から「ペーパーレス」が目指されてしばらくたちますが、よく見渡してみると、日常の生活の中でなくてはならないものの多くが、紙でつくられています。こどもの森に通う子どもたちにとっても、「紙」は学習するのにも、記録をするのにも、お絵かきするのにも、工作をするのにも、欠かせないものの1つです。そんな身近なものから学びをスタートさせてみました。

最初に思い切りいろんな紙で遊んだり、家で紙でできたものを探したりしました。紙漉きで発表会の招待状を作って保護者に渡しました。子どもたちが興味関心を持ったものから「木から紙を作る」「びっくりペーパー(木以外の素材で紙を作るチャレンジ)」「紙コレクション(いろんな紙を集める)」の3つのテーマを設定して分かれて活動しました。

【2023年度 3学期 高学年 『エネルギーのひみつ』】

あまり意識せずに使っているエネルギーに目を向けていろんな角度から学びました。テラエナジーの本多さんから電気についてのお話を聞いて、気候変動のことも知り、その課題にアプローチしつつどのようにエネルギーを使っていくのかのアイデアを出し合いました。またZEH(ゼッチ)住宅を実際に見ることができる「Well be みのお」の住宅展示場に出かけてリアルなものを見ながら解説を聞きました。その後、エネルギーについて知っていることや問いを出し合うワークショップをしました。そこから各自の探究をして「世界のめずらしい発電」「いろんな再生可能えねるぎーのメリット・デメリット」などの発表や、実際に発電にチャレンジした人たちの発表もありました。またZEH住宅についての詳しいまとめや「エネルギーを大切にするために私たちにできること」を伝えてくれた人もいました。

【2024年度 1学期 低学年 『砂・土・石〜くつのしたのふしぎ〜』】

身近にある、普段気にすることがあまりない「砂・土・石」を題材にし、砂・土・石で遊んでみたり、その違いについて予想してみたりすることから始め、その後、「石はかせになり隊」「土の正体あばき隊」「岩・石・砂をおいかけ隊」というグループに分かれて活動を深めました。石の種類を調べたり、校庭でいい土づくりをして野菜を育てたり、大きな川へ行っていろいろな種類の石を探したりしました。まとめとして、見つけた石の展示や、実験の結果発表、岩や石のでき方を模型であらわしました。

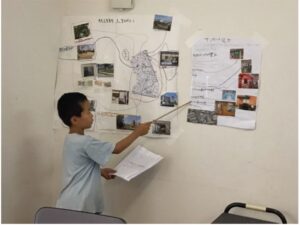

【2024年度 1学期 高学年 『わたしのまち~発見と出会い~』】

箕面こどもの森学園にはさまざまな地域の子どもたちが通っています。自分が暮らす町と、学校がある箕面・小野原の町について、調べていきました。まず初めに、学校のある地域について知るために、グループに分かれて学校の周囲を散策して、発見したことを地図に書き込んでいきました。また、昔から小野原に住んでいる方に地域の移り変わりと伝統文化についてお話を聴きました。他にも昔の町の様子と暮らしを知るために、吹田市立博物館を訪れました。そのあとにそれぞれが自分の住んでいる地域など、個人テーマを設定し、そのテーマについて学びを深めて発表をしました。家の近くの公園についてクイズ形式で紹介したり、自分の住んでいる地域の生き物を探しに出かけたり、自分の町のガイドブックを作って案内するなど、お互いがどんなまちに暮らしているのかを紹介するよい機会になりました。他にも、あまり知られていない市の特産品にスポットをあてる人や、大阪府の市標について調べてまとめたうえで、自分たちのマークを考案する人もいました。改めて自分とまちにはつながりがあることを感じられました。

【2024年度 2学期 低学年 『ニホントカゲ』】

学校近くの公園にたくさん棲むニホントカゲを題材とし、実際に教室でニホントカゲを飼育しながら学習を進め、観察をしたり、専門家にニホントカゲの生態・飼い方について話を聴いたりしました。それぞれの興味をもとに「トカゲくらしものがたり」「トカゲレスキュー」「アトリエトカゲ」というグループに分かれて活動を深めました。まとめとして、トカゲの生態について調べたり聴いたりしたことを物語してペープサートで発表したり、トカゲの病気について調べ、劇にして説明したり、トカゲの体をよく観察して大きな模型を作って発表したりしました。

【2024年度 2学期 高学年 『自然の生き物調査隊~動物のくらしとわたしたち~』】

一庫公園へ行き、里山にくらす動物や人の生活とのつながり、生き物どうしの関係、生物多様性まわりの環境とのつながりを学びました。また、初谷渓谷ではグループにわかれて川に入り、魚や昆虫の幼虫、貝などの観察をし、種類や数をしらべた結果から川の美しさのレベルを推測しました。学校では、校庭や池に住む生きものを顕微鏡やライトスコープで観察し、初めて見るミクロの世界に驚きながら生き物のからだの詳細を見つめました。その後、それぞれの興味、関心から個人テーマを決め、より深く調べていきました。ゴキブリやクモ、ヤモリなど私たちの暮らしの中で身近な生き物について調べる人もいれば、人間が生態系にどんな影響を与えているかという点でザリガニなどの外来種や、害獣と獣害、絶滅危惧種について調べて発表する人もいました。

中学部の様子

【2024年度 1学期 中学部 『服』】

生活に欠かせない最も身近なものである「服」から世界を探求するために、「服」をテーマに取り上げました。

○何を学んでほしいのか

・人権・平和・環境・市民性の切り口から、自分とのつながりに気づく

・何を選ぶか

・1次情報の取り方

○子どもたちにどうなってほしいか

・自分なりの観点で服を選べるようになる

・服を大事にする

・自分で服を作ってみる

・自己表現として服を選ぶ

ファストファッションの課題などをスタッフの方から紹介し、その情報も含めて今考えていることを出し合うワークショップを行い、キーワードを出し合いました。ゲストとしてはヒカリ洋服 青木ようこさんをお招きし、服についてお話を聞いた後に、実際に傷んだ服を修繕するワークショップをしてもらいました。

各自がテーマを設定し、探究してまとめて発表。

テーマは以下のようなものがありました。

サッカーのユニフォーム

フィギュアスケートの衣装

サイクルウエア

結婚式の衣装

日本の服の歴史

服の歴史、素材

服はどうやって出来ているのか

オーダーメード

服の素材

(ペットの)毛がつかない素材

スニーカー

ファスナー

パリコレ(ファッション・多様性)

服と多様性(サブカル系)

制服から考える多様性

ユーチューバーのファッション

【2024年度 2学期 中学部 『マレーシア』】

海外研修旅行の行き先に決まったマレーシアについて、事前に情報を集めて学んでおくためにテーマとして取り組みました。まずHati Malaysiaの古川音さん、上原亜季さんをゲストにお迎えし、オンラインでお二人の視点からマレーシア全体について、訪れる予定のボルネオ島についてお話していただきました。マレーシアに魅せられたお二人からお話で魅力がたくさん伝わってきました。更に地元の箕面で活動されている「ウータン・森と生活を考える会」の石崎さんにお話を伺いました。ボルネオ島の熱帯雨林についてとそこにある社会課題について詳しく知ることができました。

その後は各自のテーマを設定して探究。また発表を終えてからマレーシアの研修旅行に出かけ、調べたことを確かめたり深めたりしました。

テーマは以下のようなものがありました。

マレーシアに関する動画タイムスタンプ整理と画像提案

動画内容の整理

ご提示いただいたタイムスタンプと内容から、以下のテーマに整理できます。

<歴史・文化>

マレーシアの歴史

バジャウ族の生活

マレーシアのカレンダーと祝日

マレーシアの民族衣装

イスラム教とマレーシアの多宗教共生

マレーシア民族

伝統工芸品

<社会・生活>

マレーシアの学校

文明と生物の関係

<自然・環境>

熱帯雨林

絶滅危惧種と環境

マレーシアのウチワキジと動物

<食文化>

マレーシアの料理

スパイスカレー

多民族食文化

マレーシアのお茶

AYAM

<その他>

マレーシアスポーツ

サバ州立鉄道

来年度の活動計画

2024年度の3学期は

低学年クラス:『からだ研究所(ラボ)〜はっけん!わたしのからだ〜』

高学年クラス:『からだ研究所(ラボ)〜体の動きのメカニズム〜』

をテーマにそれぞれ取り組んでいる。

中学部は既に「マレーシア」のテーマで発表を終え、この年度のワールドオリエンテーションの学習は終了している。

来年度も発達段階を考慮しながら、小学部、中学部ともに環境・人権・平和・市民性のカテゴリーを念頭に、スタッフが提案しながら自分と世界をつなげられるような学習に取り組んでいく。