2023年度活動報告

本年度の活動内容

生物多様性, 減災・防災, エネルギー, 環境, 文化多様性, 国際理解, 平和, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育

本校は、よりよい社会の担い手を育てるため、環境問題解決や持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた活動を行うことを 学校経営方針で定めた。SDGsを理解し、環境に良い取組を実践するために、次の1~7のSDGs教育を行った。

1 授業研究

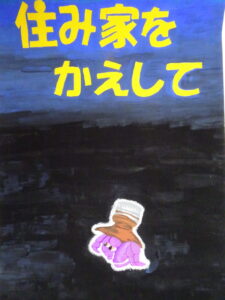

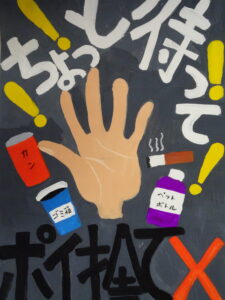

(1)環境に関することをテーマにしたポスターの作成(美術)

(2)消費電力をもとにエネルギー資源について考える授業の実施(理科・技術)

(3)板橋区環境教育推進協議会環境教育実践研究部会の一員として、地球温暖化

について考える授業の実施(理科)

(4)SDGsの理解を深める活動 (総合的な学習の時間)

様々な職業の方から各企業で実践しているSDGsの取組を教わった。

(職業人講話・職場体験)

(職業人講話・職場体験)

(5)環境美化を呼びかけるポスターの作成(委員会活動)

2 植物の育成

特別支援学級や園芸部が中心となり、花や野菜、果物など、多くの植物を育てている。植物を育てる喜びや食べ物のありがたさを学んだ。さらに、以下のような環境に良い取組ができた。

(1)ゴーヤのグリーンカーテンを育て、校舎内の室温を下げた。

(2)コンポストを作り、落ち葉などのゴミを分解し、ゴミの削減・来年度の土をつくることが

できた。

3 食育

(1)給食がつくられるようすを撮影した写真の掲示 (毎日実施)

(2)「とれたて村」,「板橋ふれあい農園会」の野菜を毎月の学校給食に使用した。

(3)給食や季節ごとの食に関する知識、食材のつくられ方を紹介する毎日の昼の放送、給食だよりの配付・掲示

(4)食品ロスを減らすSDGs給食の実施

4 リサイクル活動

(1)使い捨てコンタクトレンズの空き容器の回収・リサイクル業者に引取依頼

(2)給食のときに出る牛乳パックを回収・リサイクル業者に引取依頼

(3)リサイクルをテーマにした劇の校内発表(演劇部)

5 連携プログラム

次の①・②の連携プログラムを行い、専門家から教わることで関心を高め、より深い学びへとつなげることができた。③・④では年齢の異なる小学生・校種の異なる特別支援学校

との連携をおこなうことで、互いの良さに気づき、生徒の世界観を広げることができた。

(1)板橋熱帯環境植物館の専門家から熱帯地方のようすを教わり、環境問題について考えを深める取組をしている。

(2)NPO法人センス・オブ・アースの専門家から大豆の育て方、育てた大豆を使った味噌づくりの方法を教わっている。今年度は昨年育てた大豆

を熟成させ、味噌をつくることができた。

(3)近隣の小学校と連携した地域清掃

近隣の小学校とともに地域のゴミ拾いを実施

(4)板橋特別支援学校との連携

日頃の成果を展示する学習展示発表会のときに、板橋特別支援学校の生徒が作った作品を展示し、板橋特別支援学校の活動を知る機会をつくっている。

6 防災

(1)安全だよりの発行

(2)月に1回の防災訓練

(3)火事や地震を想定した避難訓練の他に、近くの新河岸川が氾濫し、洪水が起こることを想定した垂直避難(4階への避難)や突然起こる避難訓練(シェイクアウト訓練)などを行っている。

7 長崎・広島の旅

板橋区の取組の1つ、長崎・広島の被爆地での学習や平和式典への参列を代表生徒が行い、学んだことを全校生板橋区の取組の1つ、長崎・広島の被爆地での学習や平和式典への参列を代表生徒が行い、学んだことを全校生徒に発表し、平和について考えを深める取組を行った。

来年度の活動計画

本校がユネスコスクールの認定されたことに誇りをもって、さらなる環境問題解決や持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた活動を行っていく。教科や総合的な学習の時間、道徳の時間を活用して、環境について考える機会を教科横断的に作っていく。環境に関する呼びかけやポスターを継続して新しいものを作成することで、環境を身近なものと捉え、環境に良い行動について考え、実践できる生徒の育成に繋げていく。これまで本校が実践してきた植物の育成や食育、リサイクル活動、連携プログラム、防災活動を継続していくことで、本校の立地の良さを活かしながら、環境に関する取組を発展させていく。