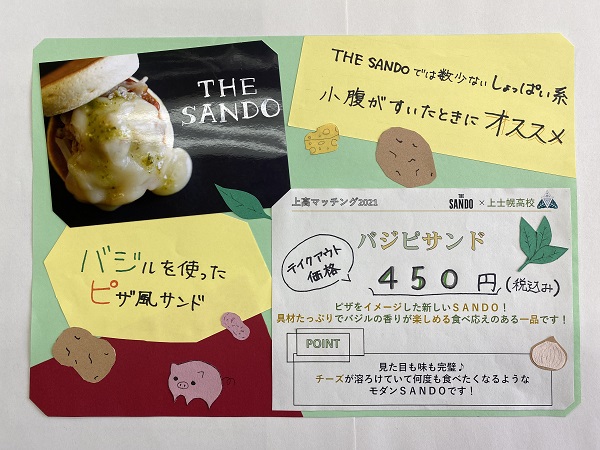

「ライフデザイン」で生徒が作成したPOP

| 所在地 | 〒080-1408 北海道河東郡上士幌町上士幌東1線227番地 |

|---|---|

| 電話番号 | 01564-2-2549 |

| ホームページ | http://www.kamishihoro.hokkaido-c.ed.jp/ |

| 加盟年 | 2014 |

2024年度活動報告

活動分野

生物多様性, 減災・防災, 環境, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 平和, 福祉, 持続可能な生産と消費

「地域の教育資源を活用した教育活動を通じて、地域の未来を創っていく生徒の育成」「地域に貢献できる人材育成」(スクール・ミッションより抜粋)「持続可能な社会の創り手となる力の育成」(スクール・ポリシーより抜粋)を具現化するカリキュラムとして、

- 3年生選択科目「上士幌学」

- 3年生選択科目「ライフデザイン」

- 2年生見学旅行における平和学習

- 2年生「総合的な探究の時間」での「地域探究」

を設定して、SDGsの目標とターゲットを意識した取り組みを実施した。

- 「上士幌学」では十勝の開拓史や、町が先進的に取り組んでいる自動運転バスや無人店舗について、町内で6次産業を展開する企業の見学、黒曜石の採集、基幹産業である農業については作物の生育調査、帯広畜産大学の協力を得て夜行性動物の生態調査、などに取り組み、学習のまとめとして、講師の方々や町内教育関係者を招き、それまで学んだことがSDGsとどのような関係にあるのかスライドショーで発表した。これは「持続可能な開発および持続可能なライフスタイル」を意識した取り組みである。

- 「ライフデザイン」では町内企業の協力の下、地元食材を活用した創作料理レシピの開発に取り組んだ成果がコンテストで特別賞を受賞し、2月以降に大手百貨店が本州で実施する北海道物産展の一角で販売されることも決まった。また廃棄食材を活用するNPO法人の協力を得て廃棄野菜を粉末化し、それを活かしたクッキーの開発を始め、これは新3年生に引き継いでいく継続課題となった。これは食品ロスを減らす具体的な取り組みの萌芽になりうる。

- 2学年では「地球市民および平和と非暴力の文化」として平和学習を位置づけ、東京の第五福竜丸展示館と渋谷駅コンコースにある「明日の神話」見学を研修コースに織り込み、事前事後学習を含めて核兵器禁止条約の現状も紹介しながら重層的な学習を設定して研修録にまとめた。

- 2学年「地域探究」ではグループごとにテーマを設定し、その調査の主眼、方法、課題設定について適宜指導と助言をすることで単にネット検索で得た情報の紹介に終わらせない取り組みをさせることができた。地域の課題に目を配り、持続可能な地域社会の担い手になるための助走になりうる取り組みに結実させたい。

チャレンジグルメ入賞(2024.10.24.)

「上士幌学」町民への発表会(2024.12.18.)

第五福竜丸展示館にて(2024.10.18.)

渋谷駅「明日の神話」にて(2024.10.18.)

来年度の活動計画

地域の課題に目を向けて調査・発表するにとどまらず、データをもとに考察した結果から課題解決の糸口を見出す動きに繋げていくため、有効適切な指導と助言が重要になると考えている。これまでの蓄積の踏襲に終わることなく、高校生としてふさわしい考察に近づくため

- 3年生選択科目「上士幌学」、2年生「地域探究」においては発表の質を高めることを目標に、担当教員で方向性を確認して、問題意識を持つことを重要視していく。

- 2年生では見学旅行に向けた核兵器の学習を通して、当事者として何をどう考え、どう行動するか、という点が生徒から発してくることを目標にする。

- 今年度「高校生カンボジアスタディツァー」に応募する生徒が初めて現れたのは、これまでの蓄積があってのことと捉えている(選考の結果は残念だったが)。日常の生活環境から一歩を踏み出す生徒が続くような促しを意識して指導してく。

※ 学習に自信のない生徒が多数いる状況は変わらないが、事務局が提供する「国連~デー」や交流事業への参加者を増やしたい。