2021年度活動報告

本年度の活動内容

減災・防災, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権

本校は,福山市がめざす「福山に愛着を持ち,変化の激しい社会をたくましく生きる子ども」の育成に向け,「主体的に学ぶ児童の育成」を学校教育目標として日々教育実践を積み重ねている。その中で,55年の歴史を誇る難聴教育を核にしながら「人を大切にする」教育に力を入れている。そのため,ESDを「思いやりのある社会づくりの担い手としての基礎的な自己形成の場」と捉え,身近な生活を題材にした「人とのコミュニケーション」に係るESDの実践を通して,「主体性」及び「課題発見・解決力」を育成することを目標とした。

具体的には,主に生活科・総合的な学習の時間・外国語活動を柱に,①防災に係る活動,②人権・平和に係る活動,③国際理解に係る学習・活動,④世界遺産や地域遺産等に係る学習・活動を行った。発達段階に合わせて学区(1・2年生)・市(3年)・市や県(4年)・国内外(5・6年)とその学習対象を広げながら,児童の意欲向上と活動の自発的な計画・実施へとつながるよう作成した「カリキュラムマップ」をもとに,他教科・領域及び学校行事等とリンクさせながら計画的に進めている。

芸術鑑賞では,桂三若さんに来て頂き,落語に親しみました。その他昨年度に引き続き,「琴」「百人一首」「生け花」「手話」等のクラブでも,日本の伝統に親しむクラブを開設し,地域の方に指導して頂いています。

① 防災に係る学習・活動

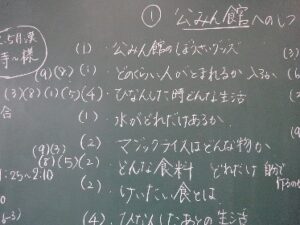

<3年総合的な学習の時間「私たちの町の防災」>

近年,県内でも洪水災害で大きな被害が発生していることから,避難所である公民館の館長へのインタビュー等を通して,自分の身を自分で守るためにはどうすればよいかを考えていった。その後,災害が起こった際の避難の仕方等について,書籍やインターネットを使って調べ,プレゼンテーションにまとめていった。また,芦田川の様子について知るために,実際に現地でフィールドワークを行い,福山市危機管理防災課の方や洪水対策の工事をしている方から話を聞いていく中で,知識を深めていった。

【公民館への質問】 【フィールドワークの様子】

② 人権・平和に係る学習・活動

<4年総合的な学習の時間「福山から世界へ~平和のバトンをつなげよう~」>

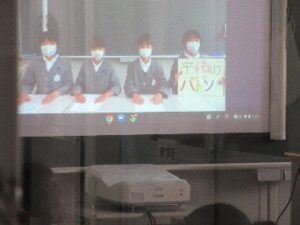

太平洋戦争時に起きた福山空襲や広島の原爆による被害・その後の復興について,書籍やインターネットを使って調べ,平和資料館等の見学をもとに学習を行った。そして自分たちが深めた思いを広く地域の方々に伝えようと,平和集会や他学年への折り鶴指導,学習内容を動画にまとめて中学校区の小学校と互いの学びについてオンラインmeetで交流するなど様々な活動を企画し,実施した。

【折り鶴一人1羽】 【平和集会の動画を配信】 【中学校区交流会meet】

③ 国際理解に係る学習・活動

<5年総合的な学習の時間「福山の魅力再発見」>

福山の特産物や名所などの認知度が低いことを知り,福山の魅力を多くの人に知ってもらいたいと考えた。まだ知られていない福山市の魅力についてより多くの人に広めていきたいとの思いをもち,自らが思う福山の魅力をインタビューして調べたり,プレゼンテーションやポスターにまとめたりした。今後,より多くの人に伝わる発信方法を考え,発信していく。

【インタビューの様子】

④ 世界遺産や地域遺産等

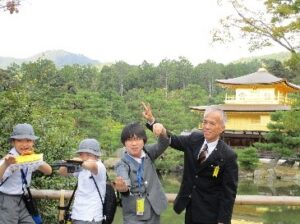

<6年総合的な学習の時間「(京都の)歴史を探ろう」>

修学旅行では京都へ行き,数多くの世界遺産に触れてきた。修学旅行に向けた事前学習では,分散登校があり,班での話し合いの時間が少ない中,個人で調べた場所を持ち寄り,折り合いをつけながらコースを決定した。今後は,学んできたことを5年生に向けて発表し,学びをまとめるところである。

【修学旅行の計画を立てる様子】 【修学旅行の様子】

来年度の活動計画

今年度も様々な形で「人との交流」の場を設定し,主体的・体験的な課題発見・解決型の学習にすることで,「自分や相手のよさを理解すること」「自分や相手を思いやり大切にすること」「思いをうまく伝えあえるコミュニケーションスキル」についての児童の力を向上させてきた。

来年度も今年度同様,ESDを「思いやりのある社会づくりの担い手としての基礎的な自己形成の場」と捉え,身近な生活を題材にした「人とのコミュニケーション」に係るESDの実践を継続・充実させていきたい。