| 所在地 | 〒113-0033 文京区本郷4-5-15 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-3813-7551 |

| ホームページ | https://www.bunkyo-tky.ed.jp/hongou-ps/ |

| 加盟年 | 2022 |

2024年度活動報告

生物多様性, 気候変動, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 平和, 人権, 福祉, 持続可能な生産と消費, 食育, エコパーク, その他の関連分野

本校では、自然や文化、産業も含めた身のまわりの全ての事象を「環境」ととらえ、ユネスコスクールが重点的に取り組む3つの分野を通した活動を推進している。本校におけるESDは、自らを取り巻く環境の「多様性」に気付き、自分の生活との「つながり・かかわり」についての理解を進め、その理解の上に立って、自らが環境に働きかける実践力を育成していく学びと位置付けている。次のような実践を各学年において実施した。

<第1学年>しあわせゆうびん—こどもゆうびんきょく—

自分から働きかけて人々と関わる具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関心をもち、人々のよさに気付き、生活を豊かにしていくために意欲や自信をもって活動する資質・能力を育成することを目指す。

【本単元のねらい】

◎子ども郵便局の活動に取り組むことを通して、学校の身近な場所や人々に親しみや愛着をもち、進んでかかわることの楽しさを味わう。

◎人と人との心を温かい言葉でつなげていくことの意義に気付く。

◎展覧会を通して、個性的、創造的な活動のよさを見いだして伝え合う。

「学級活動・生活科」

⑴ユネスコスクールについて学習する。

⑵みんなが幸せになることを目標に、「しあわせゆうびん」の計画をする。

「国語」

⑶全校に向けて、ポスターをつくる。

「児童会活動」

⑷勤労感謝集会で、全校児童に向けて子供郵便局開局の宣伝をする。

「生活科」

⑸学級ごとに担当日を振り分けて、「しあわせゆうびん」子供郵便局を開く。

⑹全校児童が、展覧会の感想、身近な人々への日々の感謝など、みんなが幸せになるメッセージを子供郵便局特製ハガキに書き、学校内のポストに投函する。

⑺1年生が、子供郵便局員になり、配達をする。

<第2学年>日本の文化「おせちのひみつ」

さまざまなおせち料理に込められた意味を知ることを通して、昔から伝わるものや料理には、どんな願いが込められているかについて考えさせ、自分の国の伝統や文化に親しみ、愛着をもとうとする心情を育てる。

栄養教諭と連携し、TT形式での指導を行う。おせち料理の種類や、そこに込められた願いについて説明してもらい、興味を広げる。また、タブレットのスクラッチを活用し、自分の願いを込めたおせち料理を盛り付ける活動を通して、伝統的な日本の文化に楽しみながら触れることができるようにする。

「道徳」おせちのひみつ

⑴お正月にどんな調理を食べたのかを思い出す。

⑵おせち料理についての知っていることを紹介し合う。

⑶栄養教諭からおせち料理にはさまざまな意味があることを紹介する。

⑷タブレットのスクラッチを使って、自分の願いを込めたおせちを盛り合わせる活動をする。

⑸作った「自分のおせち料理」を紹介し合う。

<第3学年>広げよう、ふれあいの輪

車いす体験や講師の話、車いすについての調べ学習からこれらの人々の生活について理解を深めるとともに、思いやりをもって支え合うことができる共生社会を実現しようとする意欲や態度を育む。

「総合」広げよう、ふれあいの輪

⑴ゲストティーチャー(車いすバスケットボール篠田匡世選手)の講話

⑵車椅子体験(社会福祉協議会と連携)

⑶テーマを決めて調べ、一人一人タブレットを活用してまとめる

⑷友達や保護者へ発表する。

⑸自分たちにできることについて考えをもち、交流する。

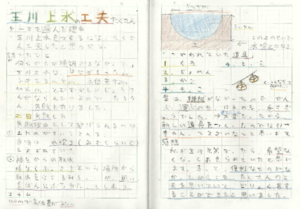

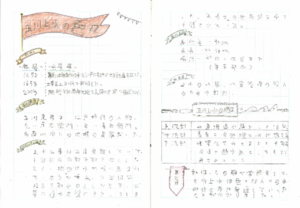

<第4学年>水道キャラバン

私たちの生活に必要な飲料水を供給する事業について、供給の仕組みや経路、東京都内外の人々の協力などに着目し、飲料水を供給する事業は安全で安定的に供給できるように進められてきたことや、地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを理解できるようにする。それらの事業が果たす役割を考え表現することを通して、地域社会の一員として水を大切な資源として捉え、使い方を見直し有効に利用する態度を養う。学んだことを基にして、節水など自分たちにできることを考えたり選択・判断したりできる力を育てる。

「社会」水道キャラバン・下水道出前授業

⑴ゲストティーチャー(水道キャラバン体験・下水道出前授業)

⑵昔の日本や世界の渇水の状況を知り、飲料水の確保の大切さから問題を見いだす。

⑶テーマを決めて調べ、まとめる。

⑷友達へ発表する。

⑸自分たちにできることについて考えをもち、交流する。

<第5学年>私たちの食料生産

社会科で学習した、就農人口の減少や農業の収入・グローバル化による収益構造の問題などの米作りの課題について、自ら米作りを体験することを通して、当事者意識をもって学び取ることを目的としている。また、田んぼの生態系を学び、食と自然環境との密接な関係について気付けるようにする。

「社会」

⑴米作りの学習と実際に米作りする活動(総合)を関連させて実施する。

⑵収穫するまでの努力や苦労を感じ、米などの食料を大切に思う気持ちを養う。

⑶日本の食料自給率が低いことに気付き、自分たちができることを考える。

「総合」

⑴ユネスコスクール加盟校の実践例を調べる。

⑵様々な実践例を紹介し合い、意見交流を行う。⑶自分たちにできることを考え、実践する。

「理科」

⑴水の循環について研究する。

⑵田んぼと水の関係について調べる。

⑶自分たちにできることを考え、実践する。

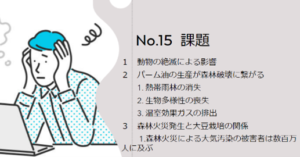

<第6学年>地球に生きる

社会科や理科で学習した2100年に向けての気温上昇による環境問題について、当事者意識をもってSDGsの目標や項目に沿って課題解決に向けた自分たちでできることを考え、実践する力を育むことを目的としている。

⑴「生き物どうしの関わり」 食物連鎖の関係について調べ、生き物の多様性を研究する。

⑵「変わり続ける大地」 地層や化石のつくり方、ジオパークについて調べ、植物との共生について探求する。

⑶「電気と私たちのくらし」 電気の作りや利用を学び、よりよいエネルギーの活用方法について探求していく。

⑷「地球に生きる」 これまでの学習を基にSDGsに沿って環境問題に向き合い、自分たちにできることを考え、実践する。

来年度の活動計画

令和7年度においても、「人間と環境との関わりについての正しい認識に立ち、自らの責任ある行動をもって、持続可能な社会づくりに参画できる子供の育成」を目指し、児童の資質・能力の意図的・継続的な育成を図る。また、文京区立学校・園で唯一のユネスコスクールとして、地域におけるSDGsの推進拠点としての役割を認識し、社会に開かれた教育課程づくりを一層推進し、地域協働による教育活動のさらなる充実を図るとともに、本校のユネスコスクールの取組についての周知、広報を具現化する。