ユネスコクラブの文化祭発表

| 所在地 | 〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町2058-2 |

|---|---|

| 電話番号 | 0742-26-1410 |

| ホームページ | http://jhs.nara-edu.ac.jp/ |

| 加盟年 | 2008 |

2024年度活動報告

生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)

「生徒が主体となるユネスコスクール活動を目指して」

1.はじめに

本校は2006年からESDの理念に基づく学校づくりを目指し、学校の教育活動全体でESDを具現化するべく取り組んでいます。2008年にユネスコスクールに加盟し、大学とその3附属校園全てがユネスコスクールであるという全国的にもユニークな存在となっています。生徒に、自主・自立・自治の力を育むことを旨とし、生徒が主役の学校づくりをおこなっていることに加えて、2021年から創設したユネスコクラブにおいても、生徒の主体的な活動を尊重し、その活動を学校全体で共有し、生徒が主体のユネスコスクールとするためのリーダーを育んでいきたいと考えてます。ホールスクールアプローチの手法で授業だけではなく、特別活動や部活動、PTA活動など、学校教育活動全体でESDに取り組んでいます。古都奈良の文化財に囲まれた歴史のある地域の特性を活かしたESD活動を行っています。

日々の学校の様子は、ブログ「附中の小窓」にて配信しています。

https://futyu-komado.blogspot.com/

奈良教育大学附属中学校ホームページ

https://www.nara-edu.ac.jp/JHS/

2.今年度の取り組み

①学習カリキュラムについて

(1)古都奈良をフィールドとし、人々と出会いながら地域の課題を学ぶ「1・2年生合同奈良めぐり」の実施(2017年から実施)

・1・2年生を7つの異学年縦割りグループに分け、1・2年生の教員とグループリーダーの生徒らが、古都奈良の地域をフィールドにした社会課題解決(PBL)や持続可能性を学ぶコースを立案し、学習を組み立てる。

例年多くの組織や施設・人の協力をいただき、創意工夫を凝らしたコースが実施されている。本年度は30を超える施設・人の協力をいただくことができ、教室では学べない社会的な課題と向き合うことができた。

![]()

(2)各学年ごとに、奈良の世界遺産を中心にした「奈良めぐり」を実施した。

(3)「附中アースディ」の開催

・これまでの文化祭的行事「煌星祭」を「附中アースディ」としてリニューアルさせた。地球に感謝する日”アースディ”の趣旨をふまえた展示や活動を中心に、保護者や地域の方・卒業生まで参加の枠を広げることで、地域のESDの拠点となることを目指した。

(4)ESD入門講座の実施

・「ESD入門講座」を1年生を対象に、奈良教育大学のESD・SDGSセンター長の中澤静男教授からご講演いただいた。

(5)九州熊本水俣修学旅行の実施

・3年生の修学旅行では熊本の水俣を訪れ、水俣病の歴史的な経緯から公害問題について詳しく学びつつ、環境モデル都市としての環境保全活動などを学ぶことを通して、人と環境や経済の関係について深く考える取り組みを行った。

(6)「BeyondSDGs人生ゲーム」(金沢工業大学/LODU)に職員研修と1学年で取り組んだ。

②ユネスコクラブの活動の本格化(4年目)

・創設四年目を迎える今年は、活動の幅を学校内から地域社会へと広げながら、たくさんの方とのつながりを大切にして活動を続けている。徐々に地域の方にも認知されてきたため、様々な取り組みにお誘いいただけるようになった。

(1)アースデイ奈良への参加(3年目)

・引き続きアースディ奈良に参画した。今年はモニュメント制作を担当し、ワークショップ「Tシャツエコバッグ体験」と「マイボトルホルダー作り」体験を行った。

-300x225.jpg)

(2)「アースディ大阪」「アースディ京都」にも参加した。

・アースディに対する見識を広げるために、「アースディ京都」「アースディ大阪」にも参加した。

(3)アクアポニックスの設置

・水耕栽培と養殖を掛け合わせた次世代型の循環型農業技術であるアクアポニックスを簡単に再現した水槽を校内に2つ設置した。メダカを飼い、飼育水で植物を育てる仕組みになっている。

(4)奈良文化財研究所バックヤードツアーへの参加

・奈良文化財研究所と共同で行った学習プログラムです。県内で発掘された土砂から遺物を洗い出す作業や年代の特定方法や文化財保護について、学芸員の方から直接お話を聞きたり質問をしたりしながら学習を深めた。

(5)「附中アースディ」でのユネスコクラブの展示

・今年度は「Peace & BluePlanet (ピースアンドブループラネット)」をテーマに海洋ゴミ問題や生物多様性に関するテーマ展示やワークショップを行った。

(6)奈良市「あつまれエコキッズ」への参加

・奈良市主催の環境を考えるイベント「あつまれエコキッズ」に奈良教育大学ユネスコクラブと共同参加し、靴下の廃棄わっかを使った「クリスマスツリー作り」や「マイボトル・ホルダー作り」を行った。多くの方に体験や見学をしてもらえました。

・奈良県と大阪の県境にある「亀の瀬地すべり資料館」を見学した。過去の災害の被害の大きさを知り、現在の災害対策について学んだ。

③その他の活動

(1)ACCU日韓交流プログラム(3年目)

・ACCUが主催する日韓交流プログラムに昨年に続き参加した。オンラインをうまく活用し、お互いの文化体験を報告したり意見交流をした。

(2)本校教員に対して「奈良教育大学主催のESDティーチャープログラム」への参加奨励した。

(3)「コキアプロジェクト」の実施

・奈良教育大学附属こども園と奈良教育大学ユネスコクラブと共同し、コキアプロジェクトを実施した。お互いに苗から栽培したコキアをつかって手箒を手作りするプロジェクトです。

(4)昨年に続き、環境省「環境教育動画100選」に本校の「文化祭から附中アースディへ」が選ばれた。

・この動画は、これまでの校内発表が中心であった文化祭を、地域へのESD発信拠点としての価値を持たせるためにリニューアルした「附中アースディ」の様子をまとめたものです。

http://eco.env.go.jp/jissendoga/kokai/

来年度の活動計画

引き続き、学校のどの教育活動においてもESDに取り組む「ホールスクールアプローチ」を進めていきたいと思っています。地域で学ぶ奈良めぐりや3年生修学旅行で行った水俣での学習を通じて、地域の実情や課題を知る段階で終わるのではなく、さらに具体的に自分たちで何ができるかを考え、実際の行動に移していくことまで追求するような活動にしたいと考えています。また三附属校園において、12年間を通して育てたい子ども像を一本化し、奈良教育大学三附属ESDカリキュラムを作成していきます。

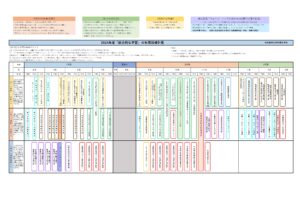

《本校の総合的な学習の年間計画》

《3年間の学びの地図》