2023年度活動報告

本年度の活動内容

エネルギー, 環境, 文化多様性, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 食育

概要

本校は、「民主的に生きる市民を育む」を学校理念として、ESDを地球市民に育つための活動と捉え、ESDの実践を通して社会や世界の課題を知り、自ら行動を起こす力の育成を目標としています。

小学部の「テーマ」学習、中学部の「ワールドオリエンテーション」学習の時間を中心に、学期ごとに環境・人権・平和・市民性のカテゴリーからスタッフが提案するテーマに沿って、ホールスクールアプローチ的に学習に取り組んでいます。

学習の流れ

学習は、学期のはじめにスタッフからのオリエンテーションをしたり、「テーマ」に関するマインドマップを書いたあと、子どもたちの関心はどこにあるか探ります。次にそのテーマに詳しいゲストを呼んだり、関連施設に出かけ知識の幅を広げるます。その後関心が出てきたことを、個人、またはグループでさらに探求し、学期の最後の学んだことを発表しています(絵本、立体作品、劇、パワーポイントなど)。

活動内容

2022年度(小学部・テーマ学習)

3 学期: 大豆<低学年>/寒さを楽しむ<高学年>

2023年度(小学部・テーマ学習)

1 学期: アリ<低学年>/こども基本法<高学年>

2 学期: 食育

3 学期: 紙<低学年>/エネルギー<高学年>

活動の様子はブログでも公開しています。

小学部テーマはこちら

中学部ワールドオリエンテーションはこちら

小学部の様子

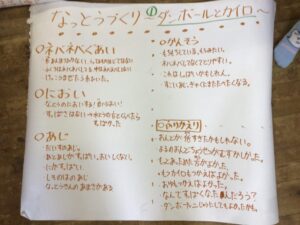

【2022年度 3学期 低学年『大豆』】

身近なテーマから考えるために、「大豆」というテーマを設定しました。

子ども達から出てきた「問い」をもとに、「納豆チーム」「豆腐チーム」「大豆いろいろチーム」の3つのグループに分かれて学習を進めました。

「納豆チーム」は、納豆のパックの中身を数えたり、納豆をつくってみたり、ネバネバ耐久力実験をしたり。

豆腐チームはお豆腐屋さんで豆腐の種類の多さを調べたり、失敗しながら豆腐を作ったりしました。

大豆いろいろチームは数名の児童が興味があると言っていた「大豆ミート」について調べたり、もやしを育てたりしました。

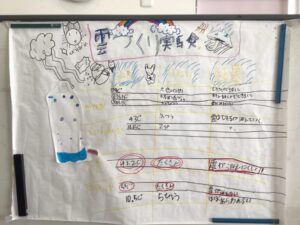

【2022年度 3学期 高学年『寒さを楽しもう!~寒さでcold~』】

最初にゲストの方から、寒い地方の様子や生活を教えてもらったり、雲や雪のでき方などの仕組みを教えてもらい実際にペットボトルで雲を作る実験をしてみたりしました。

その後はくらしグループ、気象グループ、個人に分かれて興味や関心があることを調べたり実際にしてみたり、それぞれ学びを深めてきました。

気象グループでは、地形・地域と寒さとの関係を調べ、雲づくり実験をしたり、ダジックアースというデジタル地球儀で雲の動きを調べました。

くらしグループでは、寒さを楽しむ工夫を考える中で、ドライフルーツ・ドライフラワー・さつまいも・マラソンの4つの小グループに分かれ、実験してみました。

個人では、寒い地域に住む動物、たくあんの作り方の発表がありました。

寒さによっておこる現象の仕組み、寒さを利用した知恵、寒い環境でしか見られないものなど、同じテーマから様々な小テーマへ分岐し、それぞれの興味関心に沿って学びを深めてきたことが分かる面白い発表でした。

【2023年度 1学期 低学年『アリ』】

身近な生き物であるアリを題材にし、近くの公園に出かけ特徴、大きさ、体の仕組みなど自分たちで観察して記録することから始めました。その後興味が湧いた「体」「食べ物」「種類」にチームが分かれ、飼育や実験、専門家への聞き取りからさらに探求しました。まとめとしては、観察記録、劇、アリの模型図製作という表現方法で、自分たちの気付きを発表しました。

【2023年度 1学期 高学年『こども基本法』】

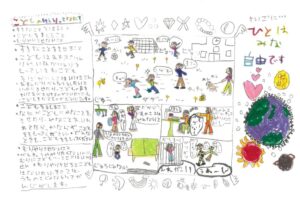

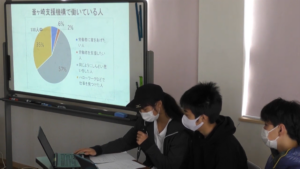

高学年は「こども基本法」をテーマにし、兵庫県ユニセフ協会の方にお話を聞いた後、街頭アンケートで「こども基本法」を知っているか調査したり、こども基本法の絵を描いたり、保護者と子どもで「対話会」をし、互いに思っていることを話し合ったりしました。

「こども基本法」はクラウドファンディングで資金を集め絵本にし、販売しました。こども基本法を学ぶ取り組みの様子は、関西のニュース番組で取り上げられ、絵本はこども家庭庁や子育てイベントで紹介されるなど、多くの方から反響をいただきました。

街頭インタビューで「こども基本法」について聞いてわかったことは、「約3割の人が「こども基本法」という名前は聞いたことがあるけど、その中身についてはほとんど知らない」ということでした。多くの人に取り組みを知ってもらえたこの学習は子どもたちにとっても勇気づけられるものとなりました。

【2023年度 2学期 小学部合同『食育』】

導入部分では、畑、スーパーマーケットに行ったり、ホウレンソウを育てたり、農家やレストランを経営されている方をゲストに呼びお話を聞いたり、自分たちのお弁当の栄養の分類は何か調べたりと、食について様々な視点から考えを広げました。

その後低学年は、「添加物」「にわとり」「栄養」のグループに別れて、添加物と天然ジュースの味比べをしたり、養鶏場に行ったり、栄養バランスのいい料理を作ってみたりと学びを深めました。「毎日のご飯の栄養に気がつくようになった」「しいたけが食べられるようになった」「栄養を考えて自分のお弁当を詰めるようになった」などいい変化がありました。

高学年は自分が関心から個々に小テーマを決め、発表しました。発表タイトルは、「一汁三菜」「食品添加物とは」「バランスの極端な栄養を取るとどうなるのか」「さとうのはなし」「スポーツ選手の食事」など。

本を調べたり、アンケートをとったり、ウェブで情報を集めたり、調理実習や○○なし体験など、さまざま方法で探求しました。

一次情報を調べたり、体験したり、多角的に見ることで、自分で選ぶことの大切さに気づいた学習になりました。

【2023年度 2学期 高学年『こども基本法』】

中学部の様子

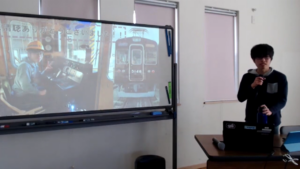

【2022年度 3学期 中学部『マイメディア』】

インターネットの世界に閉じこもり気味な中学部。

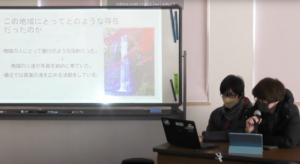

そこで一次情報を自分の目で見て体験することで、多角的な視野を広げることをテーマに、地域で気になる人にインタビューする活動をしました。

それぞれが行き先を考え、近い関心のメンバーで集まってグループになり、実際に電話などでアポイントを取って取材に行く日程を決めて計画しました。

様々な場所に実際に足を運んで、お話を聞いたり何かを食べたりしました。

神戸フリースクール

西成の支援

立花商店街

オルタナティブスクール

MY HISTORY

平和の子保育園

勝尾寺について

クレープ屋さん

鉄道員の仕事に対する想いを取材

猫カフェ

町の映画館

格闘技

といったテーマでまとめて発表しました。

知らない場所に踏み込むのは、不安だし怖いことだけれど、知ることで広がる世界があります。

中学生たちからは「想像していたよりも楽しかった」「心配していたよりも大丈夫だった」という声がありました。

人との出会いを通して、インターネットで調べるだけでは伝わらない、そこに関わる人たちの想いに触れることができました。

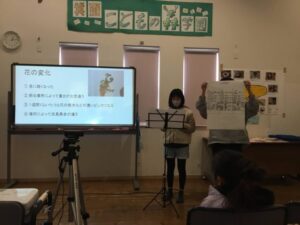

【2023年度 1学期 中学部『MY VOICE』】

今、自分が感じていること、考えていること、それをいろんな形で表現してみることに挑戦しました。

1学期は何かを調べるというよりも、まずは自分と向き合う・自分を知ることから始めています。

「MY VOICE」とは、

・今の自分を表すもの ・わたしの世界(自分の中にある) ・わたしから見た世界 ・感情

・自分らしさとは ・自分が大切にしているもの

中学部では発表でパワーポイントを使うことが多いですが、今回はパワーポイントはなし。

調べたことをきれいにまとめて発表するのではなく、自分を表しやすい方法を探してもらいます。

言葉ではない方法で、自分を表現するとしたら?という問いに向き合いました。

その後、

ワーク① 写真で表現「落ち着く情景」として、外に出て写真を撮って来るという時間を取りました。

また

ワーク② ニーズを考えるとしてNVC(非暴力コミュニケーション)の手法でニーズに迫ってみました。

発表までに自分の興味のタネがどこにあるのかを探りながら過ごし、自分の表現方法を模索しました。

発表では実に様々な表現技法を駆使した作品が並びました。

大好きなサッカーチームのユニフォームをデザイン

木の板に彫刻された、ひっそりと立つ1本の「木」

花を木彫りで表現

ゲームをしている時の感情を色を使って表現

春夏秋冬の季節と朝・昼・晩の時間を色で表現

クラスメイトとスタッフのイメージカラーで手形で表現

「喜怒哀楽」を複数の色を調合して表現

かわいいキャラクターを小さな絵で模造紙いっぱいに描く

「八方美人」いろんな自分をいろんな材料・方法を用いて表現

「意志」印象的な瞳を絵で表現

「喜怒哀楽」を粘土細工で表現

時計を背負っている人型を木彫りで作り、時計に支配されている人間を表現

中学生の青春の日々を動画で表現

「ハマったもの」としてルービックキューブをたくさん並べる

好きなものに囲まれて絵を描いている自分をコラージュで表現

など、発表会は実に多彩な表現の場になりました。

振り返りでは、その人の作品をどう受け止めたかを伝えあいました。多様性に気付き、自分の表現を知ることができたはずです。

今回の時間が、それぞれの人の表現の幅を広げ、思いや考えを伝える方法の選択肢が増える機会につながったように思います。

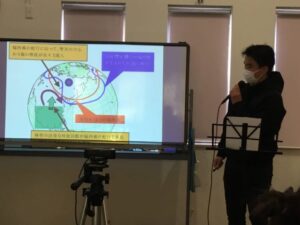

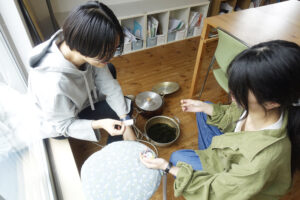

【2023年度 2学期 中学部『発酵』】

身近な食をテーマに学ぶことを考え、食の中でも奥が深い「発酵」に着目して深めることにしました。

<見学・体験>

・能勢「てっぺん糀工房」の谷口さんによる塩糀づくりワークショップ

・大阪市生野区コリアタウン見学・コリアNGOセンターのお話とキムチづくり体験

<それぞれのテーマで探究>

グループで日本の発酵・世界の発酵・藍染・土の腐植・カルピスなどのテーマに取り組み、

個人でもパンの歴史・日本の発酵食・キムチ・R1ドリンク・チーズなどのテーマに取り組みました。

発表会を開き、それぞれの探究の成果をプレゼンしました。

この学習を通して身近な食品に使われている発酵の効果や歴史などについて、それぞれの視点で多角的に捉えて学び、それを共有することができました。

【2023年度 2〜3学期 中学部『韓国』】

11月に実際に韓国を訪問し、現地の学校の同世代の子どもたちと交流したり、自分たちでプランを立てて観光をしました。

<訪問した学校>

ソウル:ミンドゥルレ・スクール(オデッセイ・ミンドゥルレの高校生と交流)

ソウル:ソンミサン・スクール

チェチョン:ガンジースクール

<観光>

ソウル近郊・DMZ

<現地ゲストのお話>

日本大使館の山本さん

それを終えてから各自の探究したいテーマを設定して、学習を進めました。

<探究テーマ>

韓国とベトナム・英語教育・接客・韓国と日本のサッカー・韓国料理はなぜ辛いのか・徴兵制度・LGBTQ+・教育・大統領制と議院内閣制・学歴・建物・韓国と日本〜食べ比べ・流行っている歌・韓国と日本の印象・韓国と朝鮮の歩み・辛い食べ物・貨幣・コスメ・フェミニズム・食文化

実際に訪れた外国について、実体験をもとに興味のあるテーマを設定して探究することができました。多様な価値観に気付き、戦争や分断の歴史を知ることができました。

日常の活動の中で

箕面こどもの森学園では、毎朝ハッピータイムというその日の気持ちや伝えたいことを言う時間、夕方に学習のふりかえりを言う時間を取っています。また年度のはじめは「自分を大切にするのは」というワークショップを行っています。

自分の気持ちを大切にすること、自分の意見を聴いてもらえる体験の積み重ねは、自己肯定感に繋がります。

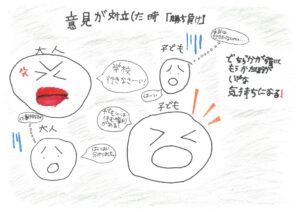

また学校のルールや行事の運営は子どもたちが行っており、多数決で決めることがないため、対話の連続です。自分の気持ちを大切にしながら他者の価値観を受け入れ、誰もが反対しない案を見つけています。

高学年は「哲学」の時間もあるため、「正解のない問題を問い続ける能力」に優れています。

普段から自己肯定感、自己決定、対話を重視しているため、テーマ学習だけでなく、毎日の取り組みがESDです。

来年度の活動計画

2023年度の3学期は

低学年クラス:紙

高学年クラス:エネルギー

をテーマにそれぞれ取り組んでいる。

中学部は既に「韓国」テーマで発表を終え、この年度のワールドオリエンテーションの学習は終了している。

来年度も発達段階を考慮しながら、小学部、中学部ともに環境・人権・平和・市民性のカテゴリーを念頭に、スタッフが提案しながら自分と世界をつなげられるような学習に取り組んでいく。