- とうきょうじょがっかんしょうがっこう ちゅうがっこう・こうとうがっこう

-

東京女学館小学校・中学校・高等学校

- Tokyo Jogakkan Primary School, Middle School & High School

- 種別義務教育学校または小中/小中高一貫校等 地区関東地区

- 主な活動分野生物多様性, 海洋, 減災・防災, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)

| 所在地 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-7-16 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-3400-0867 |

| ホームページ | https://tjk.jp/p/ および https://tjk.jp/mh/ |

| 加盟年 | 2025 |

2024年度活動報告

生物多様性, 海洋, 減災・防災, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 貧困, ジオパーク, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)

※本報告対象期間である2024年4月~2025年3月:キャンディデート校

以下、本報告対象期間である2024年4月~2025年3月にて活動した内容を報告する。

本校は、「高い品性を備え、人と社会に貢献する女性の育成(SDGs-5)」を教育目標と定め、小学校から高等学校まで一貫教育を行っている。特に<1>国際理解・異文化理解・自国文化理解教育(模擬国連活動を含む)、<2>社会貢献活動、<3>平和や人権にかかわる教育、<4>環境教育に力を入れており、これらはユネスコスクールが重点的に取り組む3つの分野(①地球市民および平和と非暴力文化、②持続可能な開発および持続可能なライフスタイル、③異文化学習および文化の多様性と文化遺産の尊重)の理念と合致している。

①地球市民および平和と非暴力文化

本校では、ユネスコ委員のなかに、平和学習の一環で、アンネ・フランクのために捧げられたバラである「アンネのバラ」をお世話し、平和について学ぶ活動をするアンネのバラ部門がある。毎週水曜日の朝には、小学校の児童委員およびアンネのバラ部門の委員が水やりや花柄摘みをしており、和やかに語り合うことでお互いに学び合う充実した時間になっている。

このアンネのバラ部門や有志生徒が主体となり、以下の活動を行ったことで、学校全体で平和について考える機会をもつようになった。(SDGs-10・16)

2024/5/9・5/30・6/13:オーストリア政府派遣・海外奉仕プログラムのボランティア講師によるTalk for Peace

本校では、2023年12月から、オーストリア政府派遣・海外奉仕プログラムのボランティアを1年間受け入れている。Gedenkdienst(オーストリアの追悼奉仕)プログラムとして、ホロコースト犠牲者の追悼、社会的弱者のサポート、平和事業の実施などを目的に、オーストリア政府が若者を世界各地に一年間派遣するもので、今回日本が初めて派遣先に加えられた。

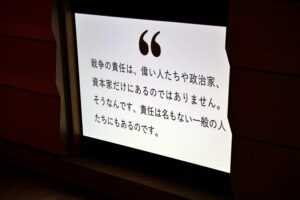

Talk for Peaceでは、アンネのバラ部門の委員だけでなく、中学校・高等学校の希望生徒を対象に、強制収容所で命を落としたひいおじいさまのお手紙という一次資料に触れて読むことで、平和について考える機会になった。また、5月8日が国際デー「第2次世界大戦で命を失った人たちのための追悼と和解のためのとき」を記念するものでもあった。

2024/5/11:2019年に本校からアンネのバラを接ぎ木した晃華学園中学校高等学校(ユネスコスクール)のBible Gardenメンバーと共に、神代植物公園で実施されている、春のバラフェスタを見学。その後、晃華学園のBible Gardenの「アンネのバラ」と「コルベ神父のバラ」、およびプレートを見学し、交流を深めた。

2024/5/12:高大連携協定を結んだ津田塾大学小平キャンパスにて、本校アンネのバラ部門の委員によるバラ植樹、およびアンネのバラに関連したシンポジウム『平和とは何か―アンネのバラ、原爆、そして戦後80年―』を開催。植樹にはアンネのバラ部門の委員3名(中3・高2・高3)が参加。シンポジウムには、本校校長、本校で受け入れているオーストリア政府派遣・海外奉仕プログラムのボランティア講師も登壇し、委員生徒もシンポジウムに参加し講話を聴講することで、平和に関する意識を高めることができた。

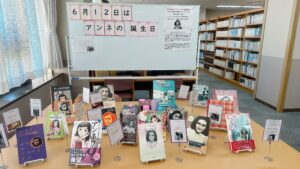

2024/6/12~1学期末:アンネ・フランク バースデーブックフェア

アンネ・フランクの誕生日6/12に合わせて、図書館にて上記フェアを実施。アンネのバラ部門の委員が主体となり、アンネ・フランクにかかわる本を展示したほか、プレゼント類(リボンをつけた箱)、誕生日ケーキ模型、アンネへのメッセージを書いてもらうボードを制作。また、NPO法人ホロコースト教育資料センターが提唱する、ホロコーストを学び考えるためのおすすめ図書である「ココロの本箱」と同じ図書を、本校図書館に展示。全校生徒に対して、アンネの遺志を引き継いで、平和の実現を考える機会になった。

2024/7/11:アンネのバラ部門の中1・中2委員の希望者で、チェコの子供たち669人をナチスから救い 50年後に驚きの再会を果たしたニコラス・ウィントンの愛と苦悩を描いた感動の実話を映画化した『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』を視聴。平和や人権について、考える機会になった。

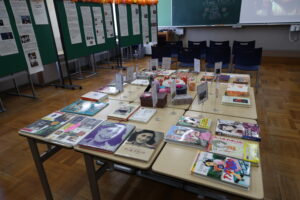

2024/11/9-10:記念祭

アンネのバラ部門では、アンネ・フランクのことやアンネのバラに関する展示・発表を実施。来校者に日ごろの活動の成果を披露し、平和に関する思いを伝えることができた。

2025/1/25:アンネのバラ接ぎ木の会

1月27日の国際デー「ホロコースト犠牲者を想起する国際デー」に関連して実施。

本校のアンネのバラのふるさとの広島県福山市から、福山バラ会の先生にいらしていただき、接ぎ木の方法やバラの育て方について教えていただく会。アンネのバラ委員の生徒だけでなく、有志生徒および保護者約40名ほか、教員も参加して平和について考える機会になった。

また、中学3年生はヒロシマ修学旅行に行く学年であるため、事前事後学習を兼ねて、以下の平和教育を実施し、平和や人権について考える機会となった。(SDGs-16)

2024/5/27:中3平和学習「ハンナのカバン」

NPO法人ホロコースト教育資料センターKokoro理事長の石岡さんを招いて、訪問授業を実施。ハンナ・ブレイディの遺品のかばんから、ホロコーストの歴史を学び、命の大切さや人権、思いやりの心を育む取り組み。図書館においても、「ハンナのかばん」のコーナーを設置し、他学年にもホロコーストへの関心を高めた。

2024/7/10:中3折り鶴レリーフの制作・完成

中3ヒロシマ修学旅行にて献納する中3折り鶴レリーフを制作・完成。各クラスの生徒が折った折り鶴を、平和の願う絵ができるようにきれいにはりつけた。

2024/12/5~8:中3ヒロシマ修学旅行

4月から学んだ平和学習の集大成。広島平和記念資料館にて原爆に関する展示を見学したのち、被爆者の方の講演を聴講した。平和セレモニーでは、折り鶴レリーフを献納したほか、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞したことをたたえるメッセージがあり、平和が成り立つことの大切さを学んだ。その後、広島被爆者援護会のガイドによる平和記念公園の見学をしたほか、広島市内の原爆被害にかかわる場所のフィールドワークを実施した。

そのほか、校内にて実施した取り組みを以下に挙げる。

2024/4~:中2・中3道徳の時間にて GCP(グローバルコンピテンス)学習を実施。英語を用いて、地球市民の一員として多様性や異文化を理解し、世界に貢献できるグローバルマインドの育成を目標としている。(SDGs-5・17)

2024/6/3~5:中学代表会議議員主催で、台湾地震緊急支援の募金を実施。これまでの日本の災害の際に、台湾の方々には多くの面で助けてもらい、「少しでもお礼がしたい」という生徒の発案により実施。全校で105,080円が集まり、日本赤十字社を通じて寄付した。(SDGs-3・17)

2024/7/3・9/18・9/25:中1・中2で「いじめ防止ワークショップ」を実施。6名の弁護士の先生方によるワークショップで、いじめの定義や構造を理解するとともに、人権問題について理解する機会になった。(SDGs-16・17)

2024/7/10:高1・高2国際学級にて、校内模擬国連を実施。Renewable Energy Technology for Developing Countries(開発途上国のための再生可能エネルギー技術)をテーマに討論。英語での探究カリキュラムの集大成になっている。(SDGs-1・7・9・17)

なお、模擬国連については、クラブ活動のなかに模擬国連同好会があり、日頃より模擬国連の練習に励んでいるほか、2024/10/1には実践女子学園、田園調布学園と合同練習をするなど、積極的に取り組んでいる。年数回ある模擬国連大会にも参加している。

校内模擬国連、模擬国連同好会での活動を通じて、語学力の向上だけでなく、現代社会に関しての幅広い知識の習得や、与えられた議題へのリサーチ力・交渉力・チームワーク能力を高めた。

2024/10/21~25:「赤い羽根共同募金」の呼びかけ(小学校)

小3~小6の児童委員(クラス代表)が「赤い羽根共同募金」を校内で呼びかけ、多くの児童や教職員が趣旨に参加し募金をすることで、「助け合いの心」や社会貢献について考える機会になった。(SDGs-3・17)

②持続可能な開発および持続可能なライフスタイル

本校では2024年8月に、屋上にソーラーパネルを取り付けた。取り付け会社の東京ガス(株)・ヒナタオソーラーと調整を重ね、新たに発足したユネスコ委員ソーラーパネル部門の委員と協働して環境学習に取り組める体制を構築した。

2024/5/15:5/16の国際デー「光の国際デー」を記念した内容について、高校講堂朝礼で校長より紹介。本校の屋上へのソーラーパネルの取り付け計画やユネスコ委員ソーラーパネル部門の発足、5/17に実施される東京ガス(株)・ヒナタオソーラーについて説明し、環境に配慮した学校づくりについて、生徒に周知した。(SDGs-7・11・12・13・17)

2024/5/17:5/16の国際デー「光の国際デー」を記念した内容の一連で、ユネスコ委員ソーラーパネル部門が発足して1回目となる委員会会議。東京ガス(株)・ヒナタオソーラー担当者による、①脱炭素社会について(脱炭素社会の背景、再生可能エネルギーについて、SDGsについて)、②太陽光パネルの仕組み、③ヒナタオソーラーについて(PPA方式について) 、④本校への事業の提案内容および施工スケジュール(案)の説明を聞いて、エネルギーに関することや持続可能な社会に向けて環境問題と向き合うことの重要性を学ぶ機会になった。その後、校長と東京ガス(株)担当者との契約書の調印に同席した。契約書の実物を見るとともに、契約調印の場に立ち会うことで、中学校社会科公民的分野や高等学校公民科で学ぶ契約について体験的に学ぶ機会になった。(SDGs-7・11・12・13・17)

2024/6/15:パラリンピック競泳金メダリスト木村敬一選手の講演会「東京パラリンピック大会での金メダル獲得とその先に見えたもの~共生社会の実現に向けて~」を実施。ソーラーパネル取り付け会社の、東京ガス(株)のご提案により、学校との協働事業の一つとして実施。本校の生徒・保護者に、共生社会について考える機会になった。この講演会に際して、図書館にて「障がい者と共生社会」のコーナーを設置し、共生社会について深く学べるようにした。(SDGs-10・17)

2024/8/28:ソーラーパネル部門の委員が、東京ガス(株)社員の案内のもと、屋上に設置したソーラーパネルや、発電した電気を引き込む機器室などを見学。ソーラーパネルの実物を見ることで、環境学習やSDGsについて考える機会になったほか、本校生徒への啓蒙について考える機会になった。

また、発電量を示すモニターを校内に2箇所設置し、委員が作成したキャラクターや背景画像を用いることで、全校生徒にソーラーパネルや太陽光発電について周知をしている。(SDGs-7・11・12・13・17)

2024/11/9-10:記念祭

ソーラーパネル部門では、発電量と天気・気温との関係を分析した研究成果の発表や、来場者にパネルを触れてもらいつつ本校屋上のソーラーパネルについての説明を通じて、エネルギー学習に関する成果を伝えることができた。また、木村敬一選手の講演会について、木村選手の経緯や共生社会についてまとめ、発信することができた。(SDGs-7・10・11・12・13・17)

そのほか、校内にて実施した取り組みを以下に挙げる。

2024/4/25~6/7:「足尾銅山鉱毒事件から学ぶ」(小学校)

小学校5年生の日光校外学習の事前・事後学習として、足尾銅山鉱毒事件および地球環境問題について、国語・社会・総合的な学習の時間(本校小学校では体験学習「つばさ」の一環としている)にて学ぶプロジェクト学習である。事前学習では、社会科にて環境問題や水の循環、田中正造や足尾銅山鉱毒事件について学び、国語科にて田中正造の伝記を読む。また、日光校外学習の際には、足尾環境学習センターにて足尾の歴史を学び、国土交通省・NPO法人足尾に緑を育てる会のご協力のもと植樹活動に取り組む。これらを通じて、環境問題が過去から現在そして将来にまでつながっている事柄であること、一度失われた環境を取り戻すには多くの時間と労力が必要であることを考えさせて、持続可能な社会に向けての考えを深め、視野を広げさせた。(SDGs-3・4・9・11・12・15・17)

2024/5/1:中1合同HR「みんなのデジタル教室」

NPO法人企業教育研究会の方のもと、メタ社が展開するデジタルリテラシー教育プログラムを受講。デジタルデバイドを使う上で、個人情報の扱い方などのメディアリテラシーを学ぶ機会になった。メディアリテラシーを学んだうえで、このHR後に中1生徒全員にiPadを配布した。(SDGs-4・9)

2024/6/24~26、9/30・10/3・10/4:ボランティア部が使い捨てコンタクトケースを校内全体で回収。アイシティecoプロジェクトの一環として実施し、リサイクルを通じて社会貢献に寄与したほか、持続可能なライフスタイルについて考える機会になった。(SDGs-12)

2024/7/19:ヨーロッパで起業家輩出率1位を誇るエストニアで最大の私立大学のEstonian Entrepreneurship University of Applied Sciences(EUAS)から、2名の先生を招き、本校国際学級の卒業生をコーディネーターとして、「女性のアントレプレナーシップとこれからの未来に必要な力について」というテーマで進路講演会を実施。女性の社会進出について考える機会になった。(SDGs-5)

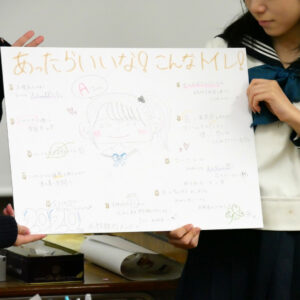

2024/7/19:生徒会によるトイレ委員会を設置。校内のトイレ改修工事に向けて活動しており、TOTOテクニカルセンターに行き、新しいトイレの器具選びの検討をした。以後、複数回にわたり「トイレ会議」を実施し、2025年夏のトイレ改修に向けて、使いやすいトイレについて検討している。(SDGs-6)

2023/9/28~9/29:中3 グローバルフェスタJAPAN2024見学

中3公民の社会貢献学習の一環で、グローバルフェスタJAPAN2024を見学。NGO・NPOの活動を学ぶとともに、2月に訪問する団体を決め、活動内容のインタビューやお手伝いをすることで、社会問題の理解と解決への意欲を高めた。(SDGs-1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17)

2024/10/2:高3HRにて、東京オリンピックに出場した陸上競技選手の寺田明日香さん(東京オリンピック出場)の講演会を実施。女性の立場から、自分の夢の実現についてのお話を伺う機会になった。(SDGs-5)

2024/10/9:高校文化講演会

「外交という仕事」を演題に、本校OGで外務省大臣官房総務課に勤務されている方のお話を伺った。外交や国際交流、大学での学び、キャリアについて、進路を考える機会になった。(SDGs-5・8)

2024/10/16:中1フィールドワーク

本校周辺の地域を知ることを目的に実施。渋谷区役所、日赤医療センター、渋谷警察署、チェコ大使館、フランス大使館、白根記念渋谷区郷土博物館、渋谷区ふれあい植物センター、都営バス渋谷自動車営業所、東急電鉄株式会社、東急不動産株式会社などに訪問し、インタビューを通じて、地域について知ることができ、地域連携を進めることができた。このフィールドワークで学んだことや、生徒が探究的に調べたことを11月の記念祭で発表した。(SDGs-9・11・17)

2024/10/16:ユネスコ委員ビオトープ部門にてお米作りを実施しており、この日に収穫。ビオトープにある水田の土づくりから、収穫の稲刈りまで実施。その後、脱穀やモミスリをした。(SDGs-11・15)

2024/10~11:パラスポーツの学習(小学校)

小4体育の授業にて、アイマスクを着用して視覚障がい体験をして共生社会について考えるほか、ブラインドサッカーやシッティングバレーなどのパラスポーツの体験を通じて、ざまざまなスポーツの在り方に関心をもたせ、相手の立場に立って優しい心で行動できる人物の育成に努めた。(SDGs-3・10)

2024/12/4:中1車いすバスケットボール体験授業

東京都の「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」にて、一般社団法人センターボールのご協力のもと、パラリンピック出場の網本麻里選手を招いて実施。パラスポーツを体験的に学ぶことで、共生社会の実現に向けて自分たちで取り組めることについて考える機会になった。(SDGs-3・10)

以下、報告書提出後~2025年3月までに実施予定の内容を記す。

・15歳のハローワーク

例年、東京恵比寿ロータリークラブのご協力のもと、10の職業ごとに社会の最前線で活躍する方々から直接お話を伺っている。職業観を養うことで、自らの将来の進路を考える機会になっている。(SDGs-8・9・11・17)

・中1ボランティア学習

例年、視覚障がい者の方々についての講話を聴講し、白杖を用いた歩行訓練をしている。各時間2クラスずつ、実際に障がい者の役、介助者の役となり、体育館の中で白杖を使い、マットやいすなどで障害物を作って歩く。これらの学習を通じて、共生社会を考える機会になっている。(SDGs-11・17)

・ベトナムグローカル研修(中3~高2希望者)

例年、富士見中学校高等学校と合同で、中3~高2希望者で実施している。現地の大学生とのフィールドワークを通じて、ベトナムの社会問題の解決に向けたワークショップを実施し、解決策をプレゼンテーションしている。(SDGs-1・4・5・9・11・17)

・中学生・高校生のソーラーパネル委員による本校小学生への見学案内

本校屋上に設置したソーラーパネルで発電した電力は、小学校校舎でも使用していることから、小中高連携の一環として、本校小学校5年生の社会科のエネルギーに関する学習にて、中学生・高校生のソーラーパネル委員が小学校児童に設置経緯や発電効果、校内での啓蒙活動について説明する予定である。(SDGs-4・7・9・11・13・17)

・トイレ改修案の検討

中高生徒会に発足したトイレ委員会にて、2025年夏のトイレ改修に向けて、引き続きTOTOと協働し、生徒が使いやすいトイレについて検討していく。 (SDGs-6)

③異文化学習および文化の多様性と文化遺産の尊重

②でとりあげたベトナムグローカル研修のほかに取り組んだことを、以下に挙げる。

◎国際理解・異文化理解

2024/5/13~15:中2イングリッシュキャンプ

ネイティヴ講師および留学生と、英語だけで3日間コミュニケーションをとりアクティビティを体験する行事。多様な文化や習慣を学ぶ機会になった。(SDGs-17)

2024/6/10~22:アメリカのDana Hall Schoolより留学生を受け入れ

日々の授業を一緒に受けるほか、能楽を一緒に鑑賞したり、本校小学校の授業も受講し、交流した。(SDGs-17)

2024/7/21~23:Fujiイングリッシュキャンプ(小学校)

小5 ・小6希望者による、英語力を高める宿泊プログラム。アメリカ・カナダ・フィリピンなど様々な国のネイティヴティーチャーと一緒に、海外の店舗で用いる英会話を練習・実践。また、児童による英語の接客や英語劇の発表をするなど、英語での生活を楽しみながら過ごした。(SDGs-17)

2024/7/21~7/23:タスマニア海外研修(小学校)

小5・小6希望者による、8泊11日の研修。姉妹校のFahan Schoolにて、日本文化や学校についてプレゼンテーションをしたほか、着付け・日本舞踊・茶道・書道などの日本文化を、姉妹校児童に紹介した。また、タスマニア博物館への訪問やボノロング野生動物保護区での動物鑑賞、ブッシュウォーキング(ハイキングの一種)を通じて、豊かな自然の恵みを体験することができた。(SDGs-15・17)

2024/7/22~8/1:高1国際学級ボストン・リーダーシップ研修BLAST

アメリカのボストンにある姉妹校Dana Hall Schoolにて、identityについて考えるレッスンに参加したほか、日本から持参した子ども用品を寄付し現地の子どもに届けるボランティア活動を実施。最後にMy Discoveryというテーマで、クラスや文化の違いを各自紹介した。ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ボストン美術館や、Boston Tea Party Ship and Museumを見学したほか、ニューヨークの国連本部に訪れ、日本人の国連職員の話を聞いた。これらの体験活動を通じて、リベラルアーツやリーダーシップを学ぶ機会になった。(SDGs-5・8・9・11・17)

2024/7/22~8/3:中3~高2東南アジア文化研修

中3~高2希望者による、マレーシア クアラルンプールおよびタイ バンコクでのホームステイ研修。姉妹校のクエンチャン校(マレーシア)、およびベンジャラチャライマイ校(タイ)での学校生活を体験したほか、互いの文化を紹介し合った。マレーシアでは、 Indian Culture、Malay Culture体験を通じて、マレーシアの多様性を理解した。カンポンビジット(農村体験では、東南アジアの農村生活を体験し、海外の農村文化や農業の現状を知ることができた。タイでは、寺院や古都アユタヤの遺跡を見学し、仏教文化を学んだ。(SDGs-12・15・17)

2024/7/23~8/1:高1・高2アメリカ文化研修

高1・高2希望者による、シアトルでの研修。講師と地元の大学生アシスタントによるグループプロジェクト(身の回りの社会問題をとりあげ、それを解決する商品と広告を作成し発表)を行ったほか、汚水処理施設見学、ビル&メリンダ・ゲイツ財団ディスカバリーセンター見学、ワシントン大学見学、Women‘s Career Panel(キャリアウーマンのキャリアを聞く機会)、シアトル市内散策(スターバックス1号店など)を行い、海外の生活文化を実感する機会になった。(SDGs-8・9・11・14・15・17)

2024/8/18~26:中3タスマニア研修

中3国際学級希望者による研修。オーストラリア タスマニア州にある姉妹校Fahan Schoolにて学校生活を体験し、生徒のご家庭にてホームステイ。ホストシスターと一緒に日本食を制作したり、Fahan Schoolにて日本語授業を受講したほか日本文化についてプレゼンを行い、交流をした。(SDGs-17)

2024/9/24~30:タイ姉妹校のベンジャラチャライマイ校より、訪問団が来校。本校の授業を受けたり、お互いの文化を紹介し合うことで、交流を高めることができた。(SDGs-17)

2024/10/17:小5東京グローバルゲートウェイ見学(小学校)

東京グローバルゲートウェイに行き、旅行や留学でのシーンを想定したプログラムでの英語のやりとりや、映像制作やダンス、プログラミングなどを英語で学べるプログラムを通じて、児童の英語力を高めることができた。(SDGS-17)

2024/10:小3イスラマバード日本人学校との交流(小学校)

本校小学校教員が在外教育施設派遣教員としてパキスタンのイスラマバードにて赴任していることから、本校小学校の特色ある教育活動「とびら」の一環として実施。互いの国の様子を紹介し合うだけでなく、夏休みの宿題の自由研究の発表をすることで、互いの学校交流だけでなく、オンライン技術によって国・環境を問わず学びを深めることができるようになったことを理解する機会になった。(SDGS-4・10・17)

2024/11/13:小4チェコ大使館訪問(小学校)

チェコ大使館に訪問し、チェコの政治や歴史、食べ物、文化、スポーツ、大使館の役割、外交官の仕事について学ぶことができた。(SDGs-17)

2024/11/14:チェコ訪問団Gymnazium Jihiroz Podebrad High School来訪

国際学級の高1・高2のクラスにて一緒に授業を受けたほか、チェコ訪問団のフルート演奏、チェコの歌とダンスの披露、伝統的な日本の遊びの紹介を通じて、お互いの国や学校について知る機会になった。(SDGs-17)

2024/12/17:台湾の國立新竹女子高級中學の高校2年生との交流会

台湾訪問団による歌とダンスの披露があったほか、双方の学校や文化の紹介をしたほか、日本の遊びを通じて交流することができた。(SDGs-17)

2025/1/10:韓国の姉妹校の海成(ヘソン)女子高校(ユネスコスクール)の訪問

双方の学校や文化の紹介をしたほか、浴衣体験や日本の遊びを通じて交流することができた。(SDGs-17)

2025/1/16:ブリティッシュスクール交流(小学校)

女学館小学校の特色ある教育活動「とびら」の一環として実施。ブリティッシュスクールの方々と小2児童による交流。昔遊びや工作、楽器の演奏などを一緒に楽しむなかで、言葉の壁を越えた友好関係が築かれた。(SDGs-17)

以下、報告書提出後~2025年3月までに実施予定の内容を記す。

2025/1~3:ターム留学

高1生徒が姉妹校であるオーストラリアのMethodist Ladies’ College、ニュージーランドのBaradene College of the Sacred Heart、Otago Girls’ High Schoolm、St. Mary’s Collegeへ3か月間留学。海外の姉妹校での生活を通じて、現地での学習様式や生活習慣、価値観などを学べた。(SDGs-17)

◎日本文化の理解と尊重

小学校では、日本の伝統文化を学ぶ一連の学習を「すずかけ」と名称しており、歴史的な背景とともに、伝統文化の心構えと基本的な内容を体得している。以下にその実践事例を示す。

2024/5/29~6/21:すずかけ「茶道」(小学校)

裏千家の先生のご指導のもと、茶道の作法やあいさつの仕方、和室での行儀作法を学んだ。小6では盆点前の作法が身につくレベルになる。(SDGs-17)

2024/6/25~7/10:すずかけ「着付け・日本舞踊」(小学校)

着付けは、小6になった際に、一人で着物を着られるように、着付けを学年の発達段階に応じて系統立てて学んだ。各学年で日本舞踊を習い、生活様式や当時のくらし、価値観などを学べた。(SDGs-17)

2024/6/26~27:小6体験学習―鎌倉・建長寺―(小学校)

鎌倉の建長寺にて、「作務」「座禅」「精進料理」の3つの修行を学び、日本文化について意欲的に理解した。(SDGs-17)

2024/9/6~9/25:すずかけ「箏曲」(小学校)

生田流の先生に、演奏方法や、お箏の知識、演奏する際の心構えを教えてもらい、日本文化について意欲的に理解した。(SDGs-17)

2024/11/8~12/2:すずかけ「華道」(小学校)

草月流の先生のご指導のもと実施し、日本文化について意欲的に理解した。(SDGs-17)

2025/1/14~31:すずかけ「百人一首」(小学校)

国語科等で百人一首の基本を学んだ後、二人一組で対戦。和やかな雰囲気のなか、百人一首の世界を楽しみつつ、日本文化について意欲的に理解した。(SDGs-17)

中学校・高等学校では、主に行事を通じて日本文化を理解し尊重しているほか、授業やクラブ活動を通じて意欲的に学べる機会を設けている。

2024/5/13:高2フィールドワーク

3月の修学旅行に備えて、生徒自らが考えたルートに沿って、都内の寺社仏閣を見学。事前事後学習を通じて、日本の歴史を学ぶ機会になっているほか、班行動の練習やルート作成の学びにもつながっている。(SDGs-17)

2024/6/18:高1歌舞伎鑑賞教室、高2能楽鑑賞教室、

古典芸能の鑑賞を通じて、鑑賞マナーや舞台構成を学ぶほか、国語科と連携することで自国文化の伝統について深く学ぶ機会となっている。(SDGs-17)

2024/9/20:中2大相撲観戦

自国文化の学習の一環として、保健体育の授業で、相撲の歴史や競技の特徴を学んでから観戦。武道について、多角的に知る機会につながった。(SDGs-17)

2024/9/20~10/2:中1茶道体験

裏千家の先生を招き、お辞儀の作法、障子の開け方、お抹茶のいただき方などの立ち振る舞いを学び、日本文化について意欲的に理解した。(SDGs-17)

2024/11・2025/2:中2華道体験

卒業生の草月流の先生を招いて、一人一つの花器を使って、季節のお花を生け作品を制作する過程を通じて、日本文化について意欲的に理解した。(SDGs-17)

そのほか、中学校・高等学校で実施している取り組みについて、以下に記す。

・家庭科の授業にて、和食について学び調理実習を行うことで、日本文化についての理解に努めている。(SDGs-17)

・クラブ活動にて、茶道部・華道部・書道部・筝曲部・かるた部・剣道部を設けており、意欲的に自国文化を学ぶ機会になっている。(SDGs-17)

以下、報告書提出後~2025年3月までに実施予定の内容を記す。

2025/1:すずかけ「書き初め大会」(小学校)

例年1月末に体育館で書き初めを実施している。張りつめた空気の中で、日本文化について意欲的に理解する。(SDGs-17)

2025/2:すずかけ「お箸の使い方」(小学校)

例年2月下旬に実施。学年に応じた教材を使って、お箸の基本的な知識やマナー、和食のいただき方を楽しく学び、日本文化について意欲的に理解する。(SDGs-17)

2025/3/5~3/9:高2京都・奈良修学旅行

古都京都・奈良の寺社仏閣を、生徒が考えたルートに沿って訪問するタクシー研修を通じて見学する。事前事後学習を通じて、日本の歴史を学ぶ機会になっており、本校の重点課題の「自国文化の理解」プログラムの集大成と位置付けている。(SDGs-17)

来年度の活動計画

小学校では、コロナ禍を経て再開した海外姉妹校との交流により力を入れ、「とびら」学習を深めるほか、これまで実践してきた「すずかけ」(日本の伝統文化を学ぶ学習)をより深めていく。また、進展している情報社会のなかでの生き方・在り方について考えられるように、体験活動と情報教育からなる「つばさ」学習についても、より深いものにしていく。(SDGs-17)

中学校・高等学校では、2023年度より高1・高2の総合的な探究にて持続可能な開発・ライフスタイルや、文化の多様性について、生徒自らがテーマを定め、研究機関や博物館に赴き調査を行い、プレゼンや論文としてまとめてきている。引き続き高大連携として、東京女子大学・北里大学等から先生方をお招きして、探究学習で行う論文のテーマを決めるためのきっかけ作りとしていく。今後は、よりアカデミックなものになるよう指導していき、生徒の学びに寄与していく。(SDGs-9・11・17)

今年度はチェコや台湾の学校と新たに交流をすることができた。今後も、新たな交流先の模索や受け入れをするとともに、小中高連携での国際交流を拡張していく方針である。(SDGs-17)

また、本校のアンネのバラ委員と晃華学園のBible gardenメンバーとの交流によって、ユネスコスクールとの交流を実現することができたほか、ユネスコスクールである韓国の姉妹校の海成(ヘソン)女子高校との交流も再開できた。現在、本校ではユネスコスクールへの正式登録を目指している。ユネスコスクールに正式認定された後には、ユネスコスクール同士での交流を増やしていきたいと考えている。アンネのバラを通じて、津田塾大学との高大連携協定を締結できたことから、今後も平和教育を通じて交流を深めていきたいと考えている。(SDGs-16・17)

これらに加えて、現在まで継続して実践してきた平和学習(ユネスコ委員会アンネのバラ部門による「アンネのバラ」の栽培や接ぎ木の会、修学旅行の事前事後学習)や環境学習(ユネスコ委員会ビオトープ部門による生き物飼育や葉っぱのしおりづくり、栽培した農作物の加工。また、ホタルを飼育して近隣住民と交流を図ることも予定。)、ボランティア活動(ボランティア部による国内外への寄付活動)を進めていく予定である。(SDGs-4・10・11・12・15・16・17)

今年度から、ユネスコ委員会にソーラーパネル部門が発足し、ソーラーパネル委員を設けた。本校との契約締結の立ち合いや、屋上のソーラーパネルの見学、パラリンピック競泳金メダリスト木村敬一選手の講演会など、東京ガス(株)との協働事業に取り組んでいる。今後も、委員にエネルギー学習について考える機会を設けるとともに、小学校社会科の授業にて中高のソーラーパネル委員によるソーラーパネル見学会とエネルギーについての講義を行うなど、校内外にエネルギー問題やソーラーパネルについて発信していく方針である。(SDGs-7・9・10・11・12・17)

また、中高生徒会に発足したトイレ委員会にて、2025年夏のトイレ改修に向けて、引き続きTOTOと協働し、生徒が使いやすいトイレについて検討していく。 (SDGs-5・6・11・17)

以上の観点から、グローバル・シチズンシップ教育(GCED)を進めていく予定である。今後も、小学校と中学校・高等学校との連携を高め、東京女学館のなかで、さらには国際社会の構成員であるという意識を高めるホールスクールアプローチを展開していく。(SDGs-17)

現在、東京女学館ではユネスコスクールへの正式登録に向けて、小中高で一体になって取り組んでいる。他のユネスコスクールやASPUnivNet大学との連携や交流を行い、グローバルな視野の育成、および課題を発見し解決する力の育成をさらに展開していく。